• 10 •

UTILISATION DU TÉLESCOPE

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS VISER DIRECTEMENT LE SOLEIL AVEC UN INSTRUMENT.

LE FAIT DE VISER DIRECTEMENT LE SOLEIL, OU DANS SON VOISINAGE IMMÉ-

DIAT, PROVOQUERA DES LÉSIONS OCULAIRES IRRÉVERSIBLES ET IMMÉDIATES.

LES LÉSIONS OCULAIRES NE PROVOQUENT EN GÉNÉRAL PAS DE DOULEUR, AUS-

SI L’OBSERVATEUR N’EST-IL PAS AVERTI AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD. NE

JAMAIS POINTER L’INSTRUMENT, NI LE CHERCHEUR, DIRECTEMENT OU AU VOI-

SINAGE DU SOLEIL. NE PAS REGARDER DANS LA LUNETTE NI DANS LE CHER-

CHEUR LORSQUE L’INSTRUMENT SE DÉPLACE. L’UTILISATION PAR DES ENFANTS

DOIT SE FAIRE SOUS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE.

Une fois le télescope monté, le chercheur réglé, et la mise en station faite, vous êtes prêt à commencer

vos observations.

Votre télescope vous permettra de réaliser deux types d’observations :

Les observations planétaires :

La Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne.

Les observations du ciel profond :

Galaxies, Nébuleuses…

Note : l’observation d’une étoile n’aura aucun intérêt. En eet, ces astres sont tellement éloignés que,

vus dans un télescope, ils apparaissent comme un simple point !

Pour votre première observation choisissez un objet facile à observer : la Lune an de vous accoutu-

mer aux fonctions et à l’utilisation du télescope.

Pour obtenir les meilleurs résultats pendant les observations, appliquez les conseils ci-dessous:

Attention : Durant toute l’observation votre télescope doit demeurer en station an de bénécier des

avantages de la monture équatoriale.

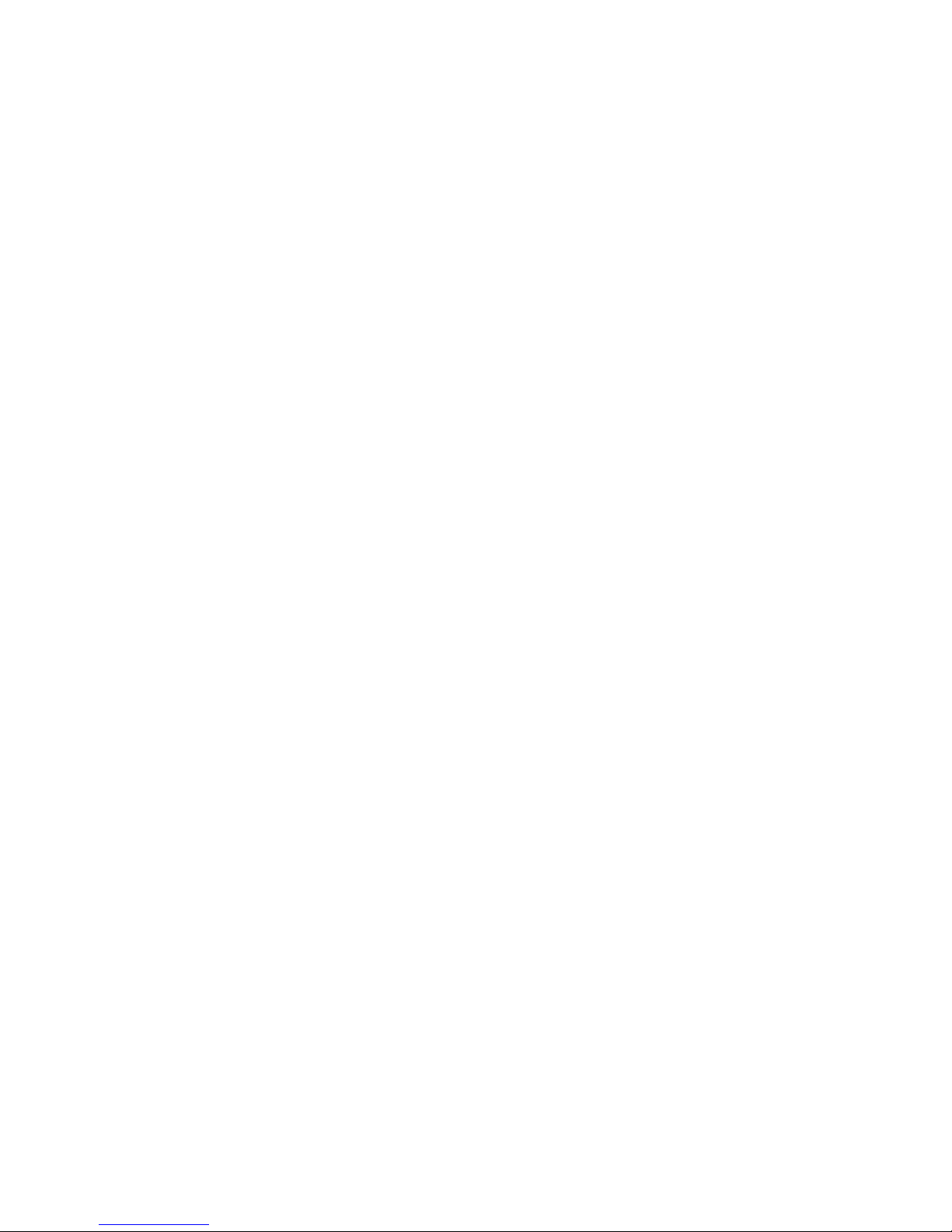

An de déplacer le tube otique vers un objet à observer, il sut de desserrer les deux freins (F.A.)

et (F.D.) de telle sorte que le télescope tourne librement alors que l’axe d’ascension droite continue à

pointer l’étoile Polaire.

Une fois un objet visible dans le champ de l’instrument, il sut alors de tourner lentement le exible

d’ascension droite (12) an de compenser la rotation de la Terre durant toute l’observation.

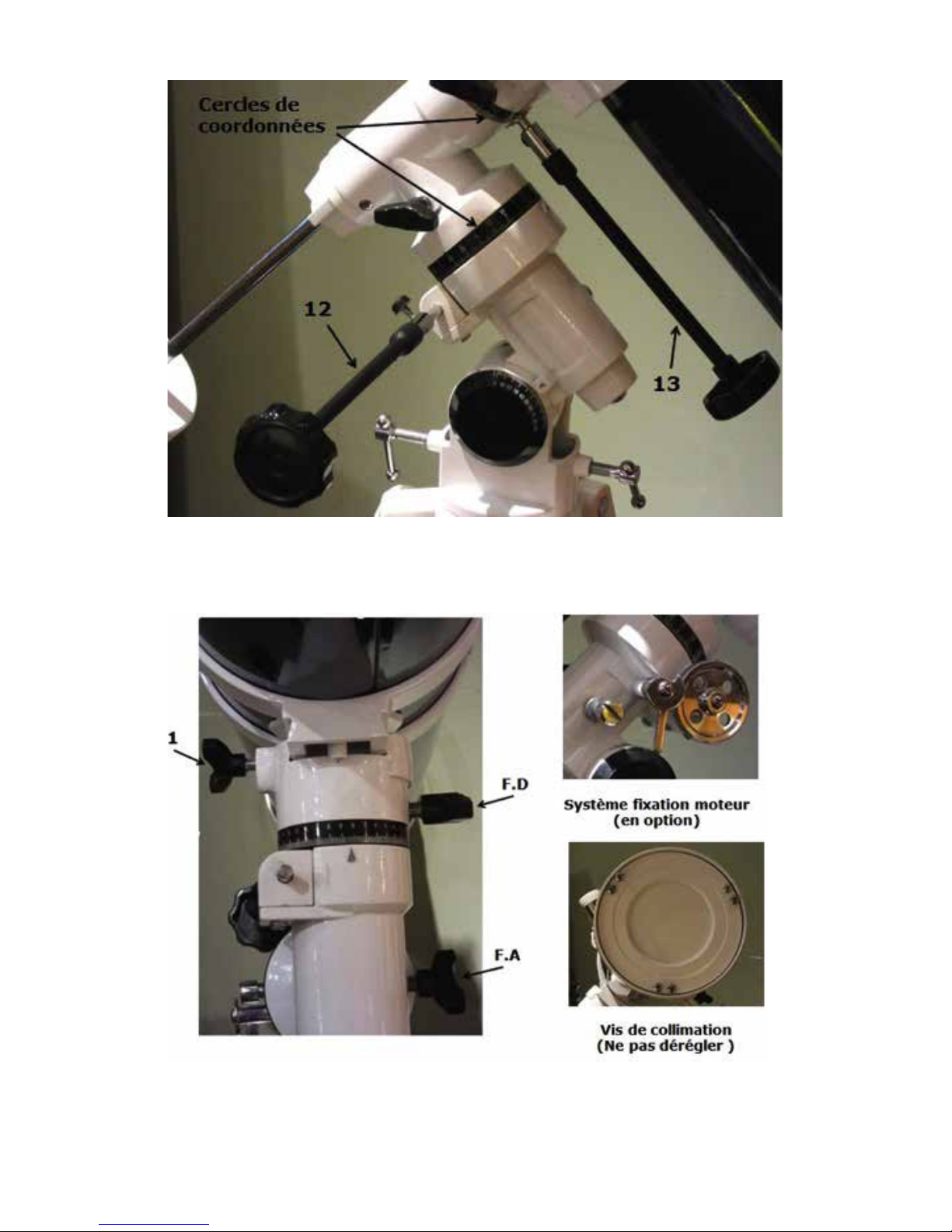

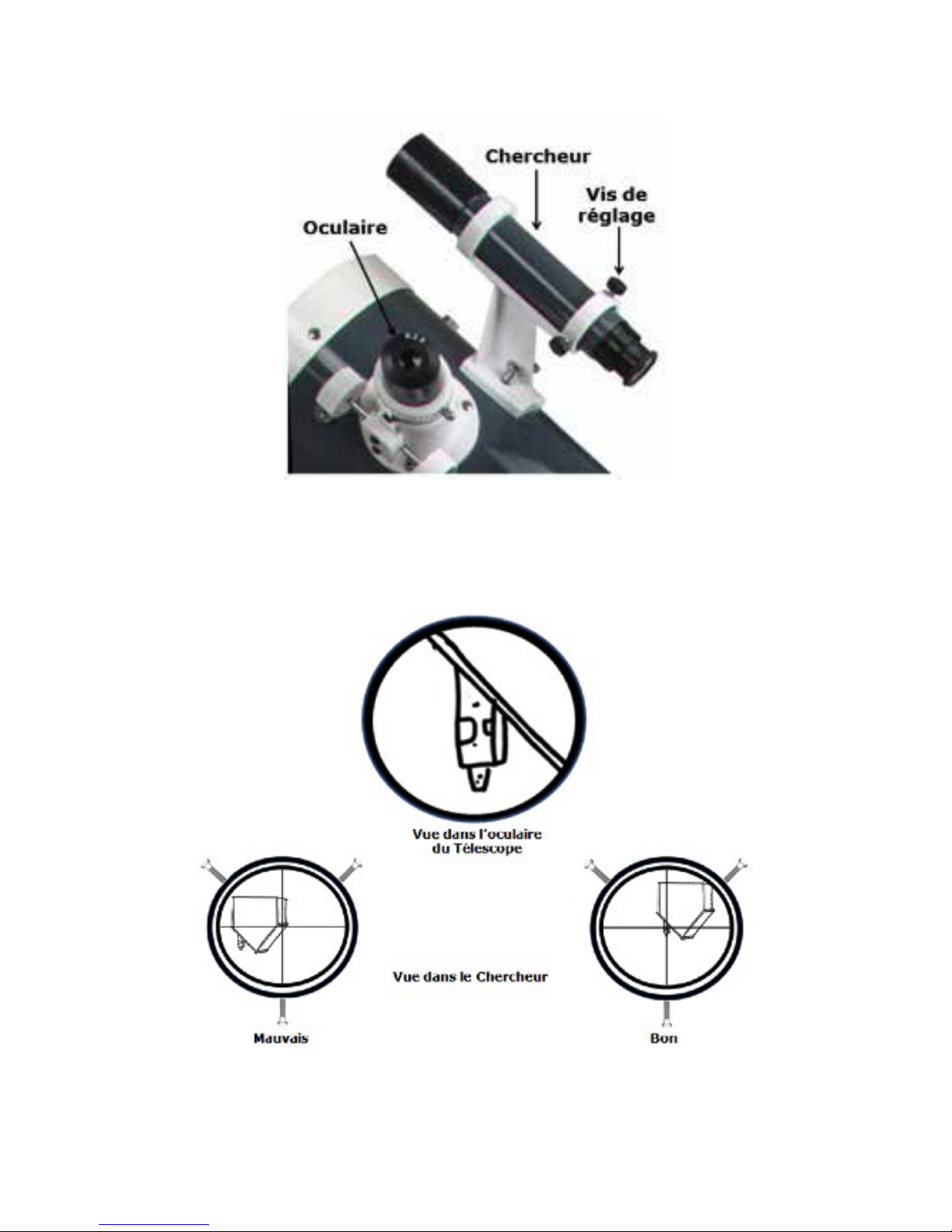

• Pour centrer un objet dans le télescope, se servir d’abord du chercheur pour situer l’objet que vous

désirez observer. Lorsque l’objet est centré sur le réticule du chercheur, il apparaît alors dans l’oculaire

de l’instrument. (Si ce n’est pas le cas c’est que le chercheur n’est pas réglé : voir réglage du chercheur)

resserrer les deux freins (F.A.) et (F.D.).

• Commencez toujours une observation avec un oculaire de faible puissance (par exemple l’oculaire

K 25mm)