Wilo Control SC-Booster User manual

Popular Industrial Electrical manuals by other brands

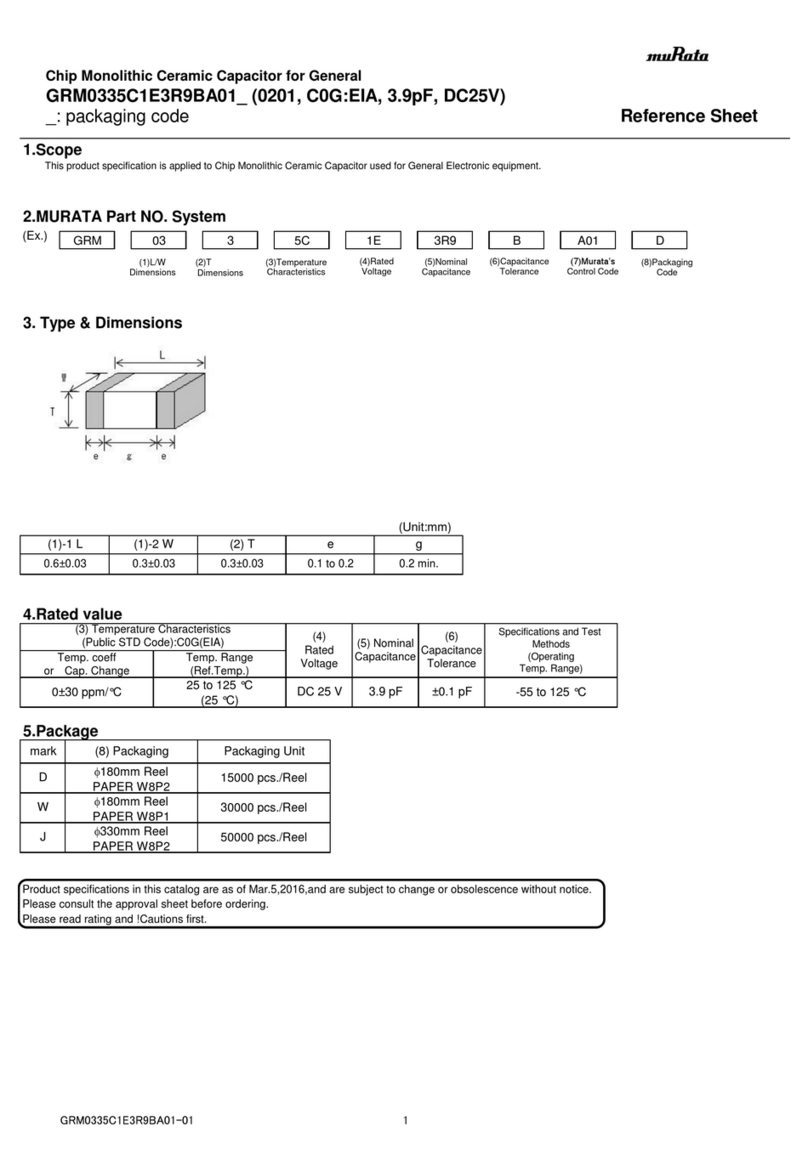

Murata

Murata GRM0335C1E3R9BA01 Series Reference sheet

ARCAIR

ARCAIR N6000 Automatic System Safety and operating instructions

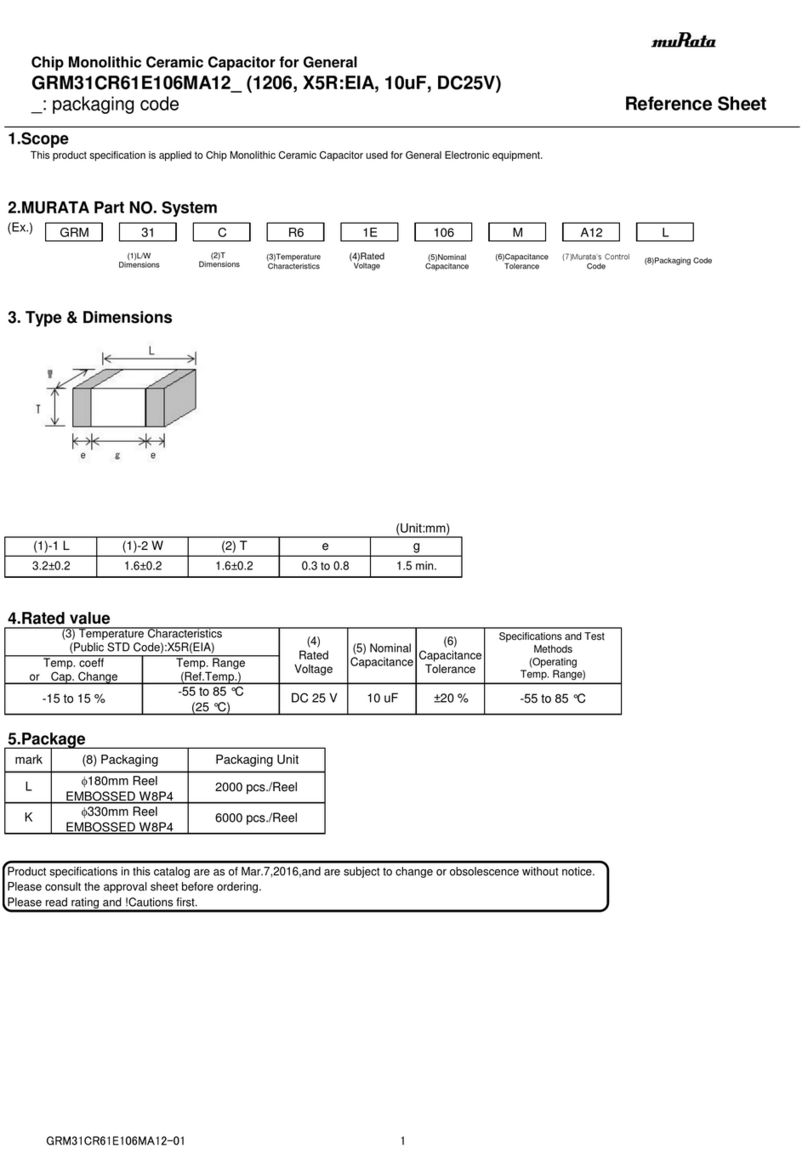

Murata

Murata GRM31CR61E106MA12 Series Reference sheet

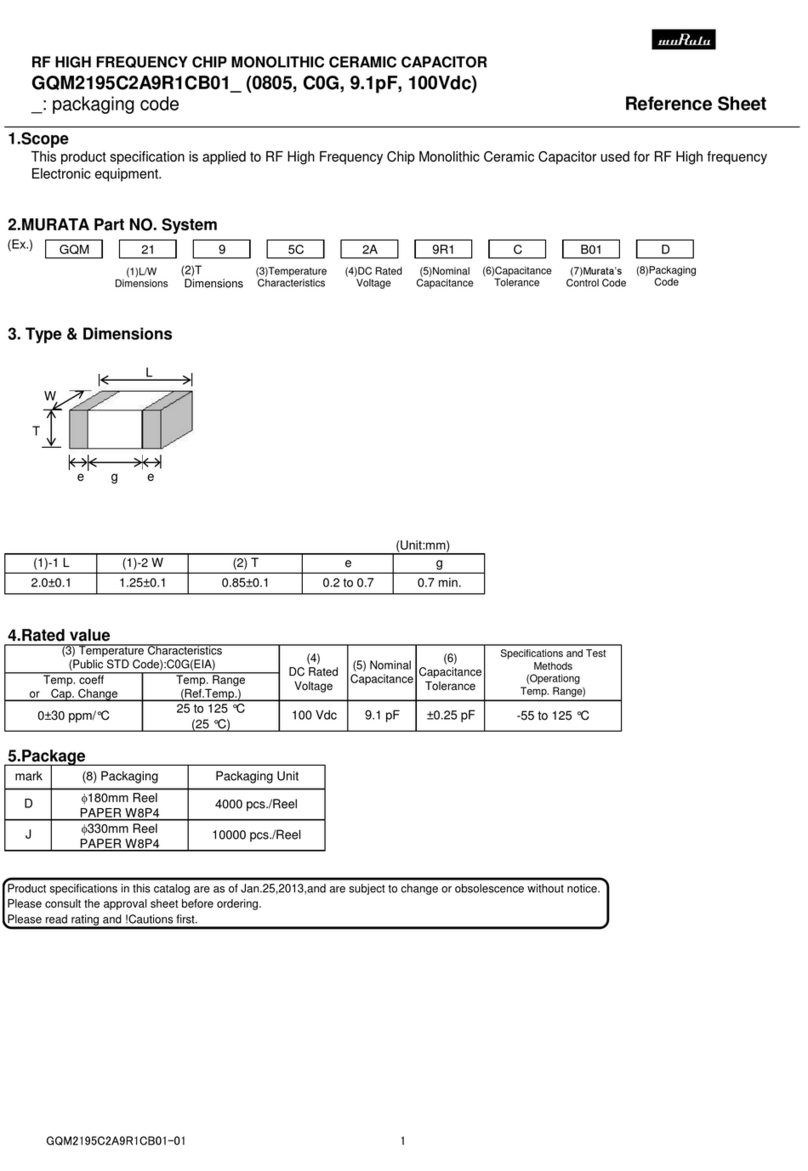

Murata

Murata GQM2195C2A9R1CB01 Series Reference sheet

MFJ

MFJ MFJ-918 quick start guide

Abtech

Abtech HVJB Series Installation, operation & maintenance instructions

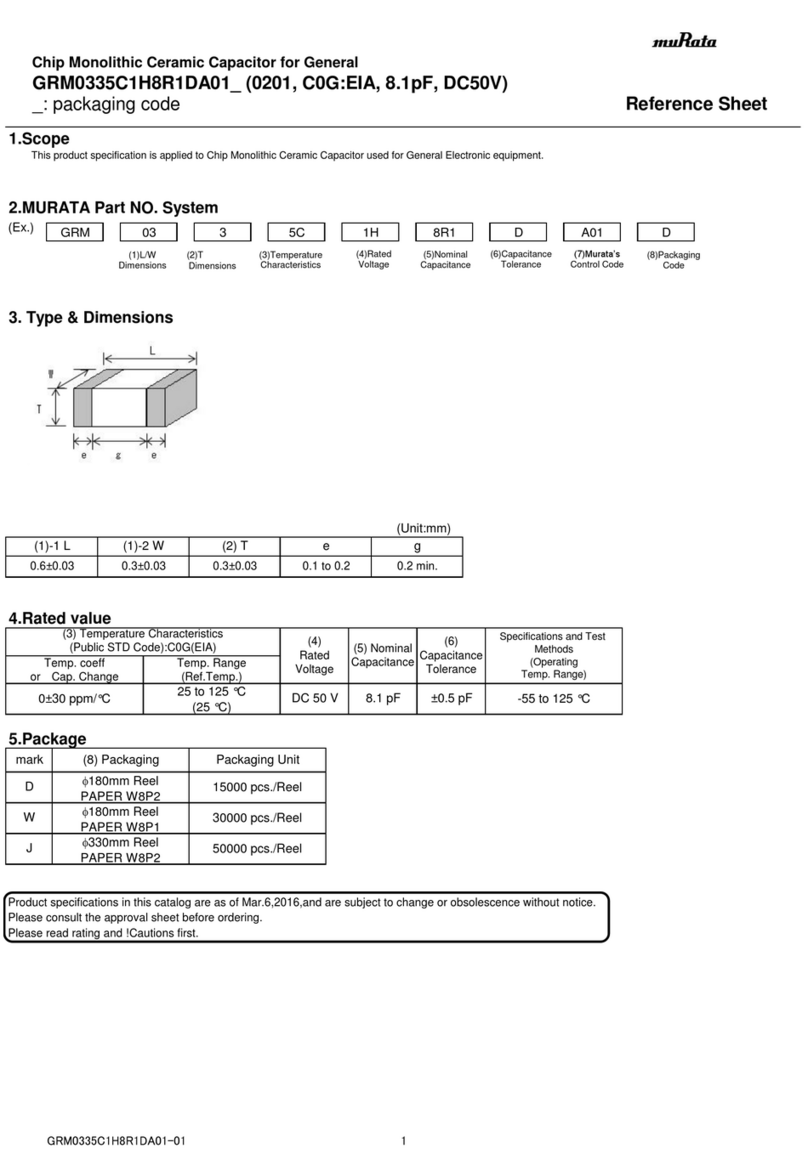

Murata

Murata GRM0335C1H8R1DA01 Series Reference sheet

SAF-HOLLAND

SAF-HOLLAND CBX 5415.5 Installation and operation manual

Eaton

Eaton Ulusoy HMH24-04 user manual

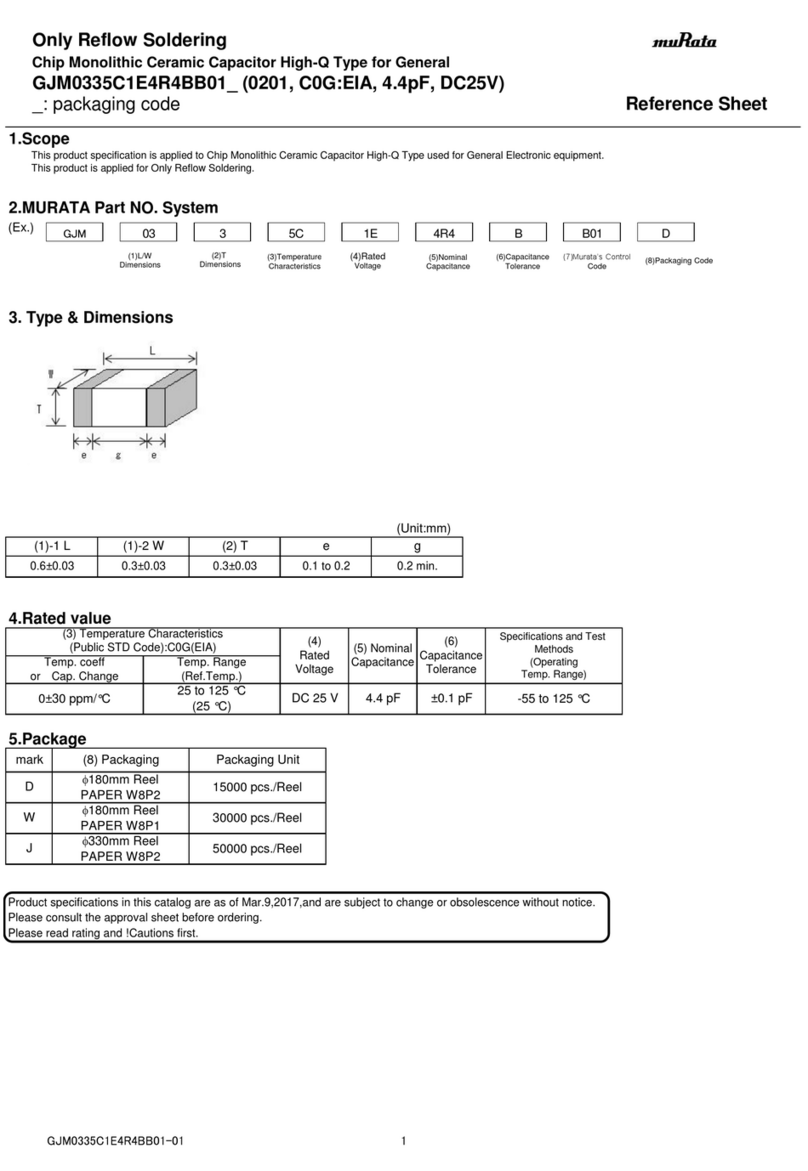

Murata

Murata GJM0335C1E4R4BB01 Series Reference sheet

Newlong

Newlong NP-7H NSTRUCTION MANUAL/PARTS LIST

Stahl

Stahl 8575/12 operating instructions

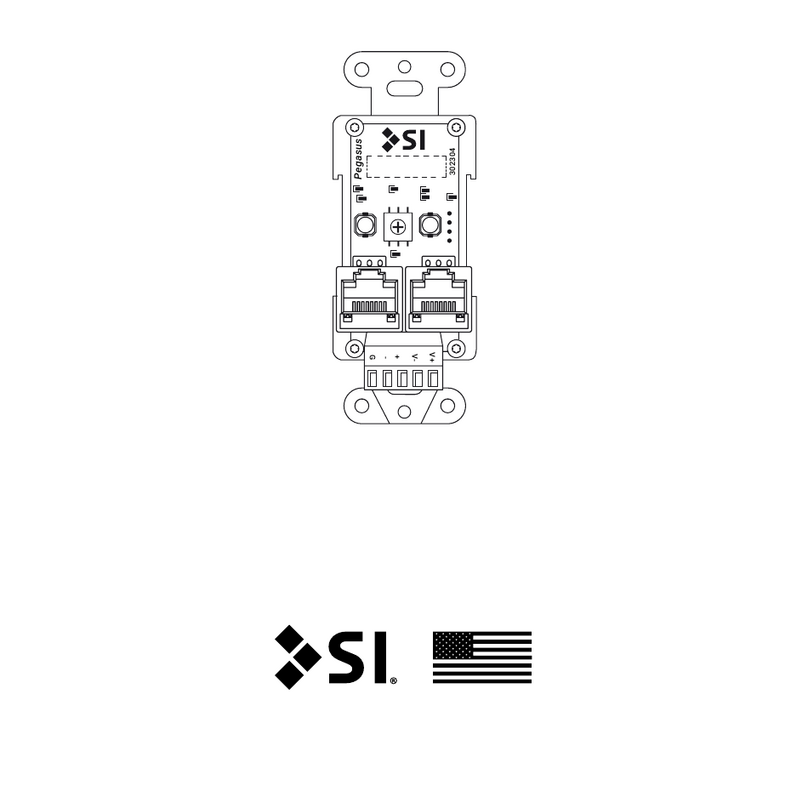

SI

SI Pegasus installation instructions

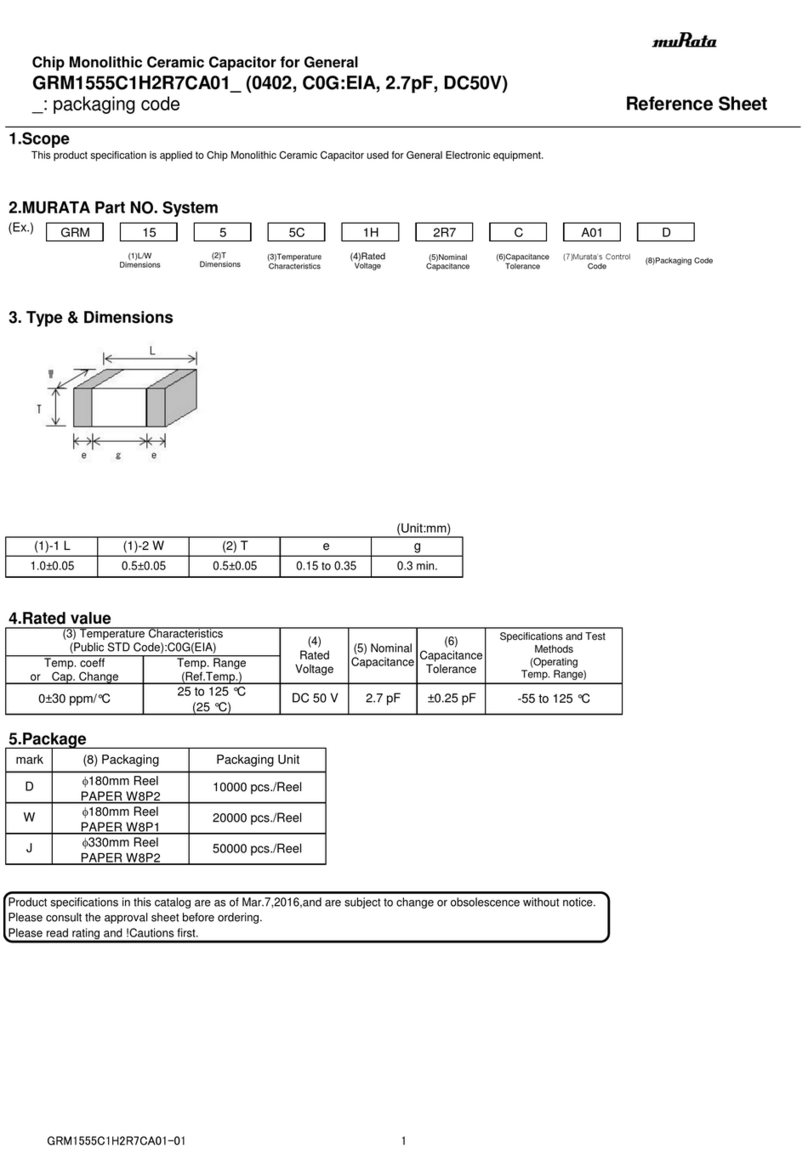

Murata

Murata GRM1555C1H2R7CA01 Seies Reference sheet

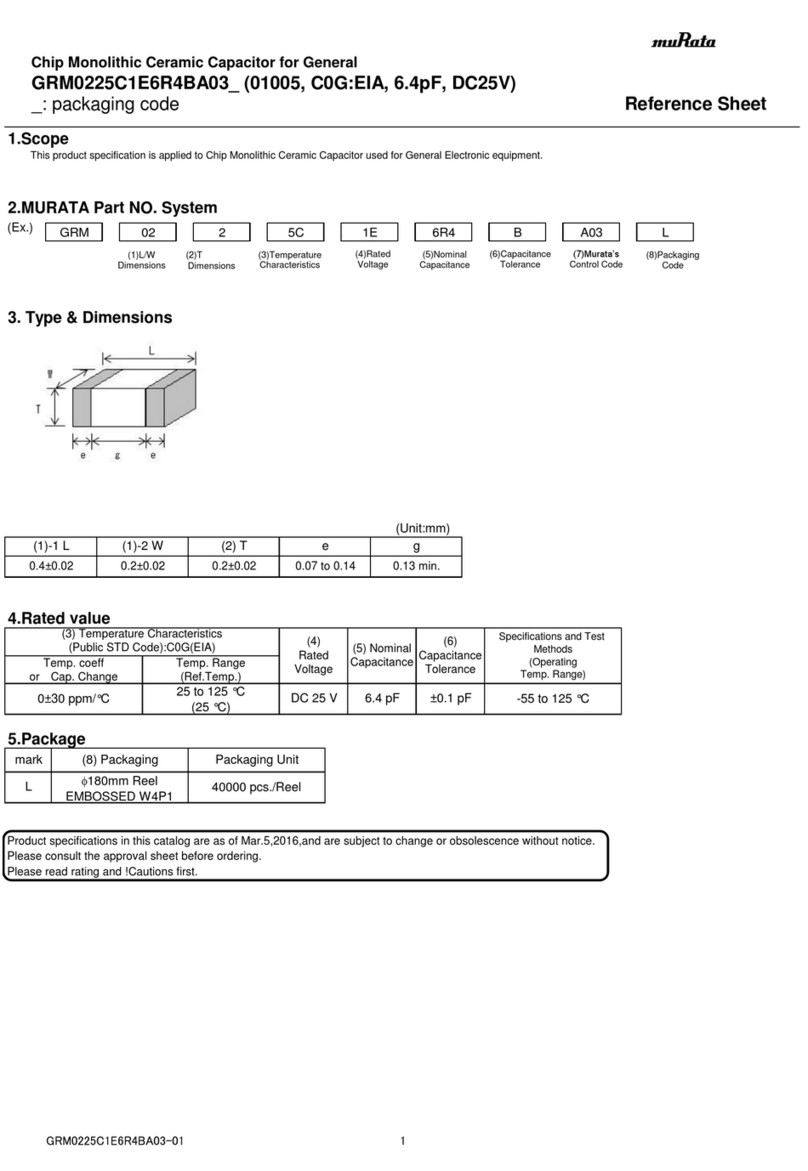

Murata

Murata GRM0225C1E6R4BA03 Series Reference sheet

Cooper Power Systems

Cooper Power Systems VXE15 Installation and operation instructions

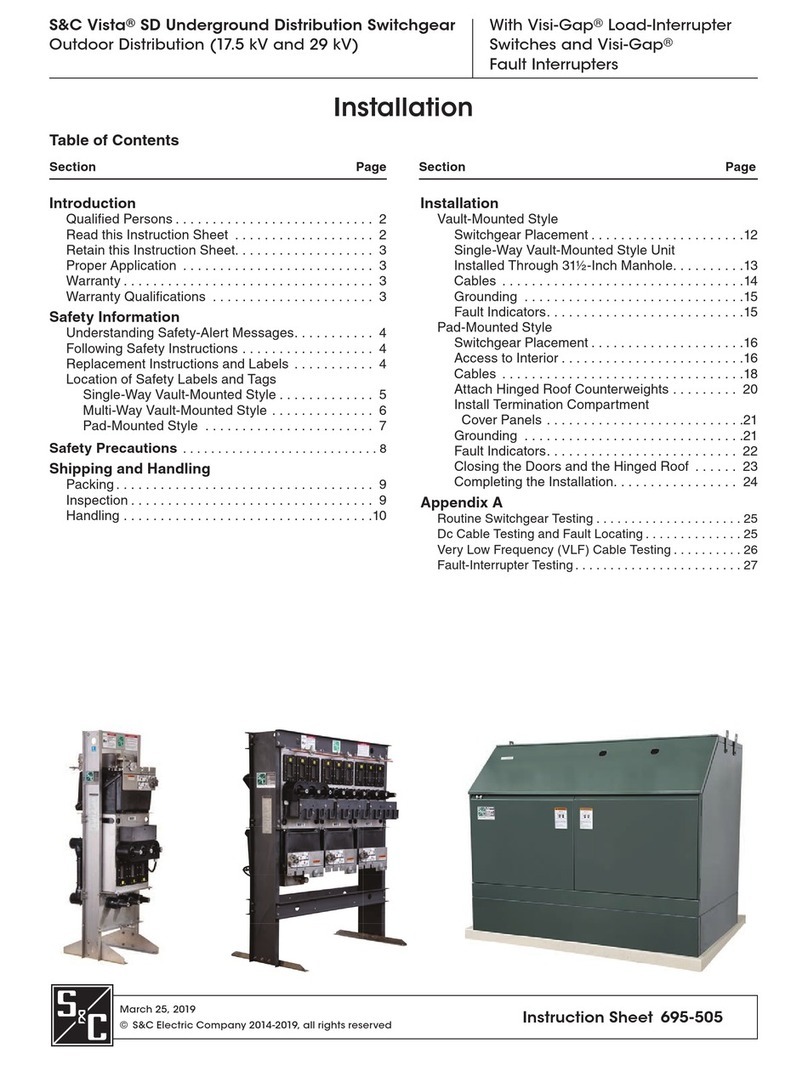

S&C

S&C Vista SD manual

Murata

Murata GRM0335C2A7R3CA01 Series Reference sheet