elv WS 3001 User manual

1

WS 3001

Touch-Screen-

Funk-Wetterstation

Bedienungsanleitung Seite 3

Touch Screen Radio

Weather Station

Operating Instructions Page 47

Radiostation météo

à écran tactile

Mode d’emploi Page 91

USA

D

F

2

3

Touch-Screen-

Funk-Wetterstation

WS 3001

Bedienungsanleitung

Elektronik AG · PF 1000

D-26787 Leer · Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/6008-244

4

2. Ausgabe Deutsch

Juli 2002

Dokumentation

© 2002 ELV Electronics Limited

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch

nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer,

mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler auf-

weist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der

nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen

übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Printed in Hong Kong

46114, 46115 V1.1 2002

5

Inhalt

1. Allgemeines und Funktion ..................................................................................................... 6

Übersicht über die Anzeigenfelder der Hauptanzeige ............................................................. 8

2. Vorbereitung zum Betrieb ................................................................................................... 10

2.1. Einsetzen der Magnete in die Außensensoren ...................................................................... 10

2.2. Vorbereitung des Basisgerätes und des Empfangsgerätes ................................................... 10

2.3. Beschreibung, Montage und Inbetriebnahme der Sensoren .................................................. 11

2.3.1 Innensensor S 2000 ID ........................................................................................................... 11

2.3.2 Windsensor S 2000 W ........................................................................................................... 11

2.3.3 Regenmengensensor S 2000 R ............................................................................................ 12

2.3.4 Helligkeitssensor S 2500 H .................................................................................................... 13

2.3.5 Adressierung der Sensoren S 2000 I/A, S 2001 IA, AS/ASH 2000 ....................................... 13

2.3.6 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 I ....................................................................................14

2.3.7 Temperatursensor S 2001 IA .................................................................................................14

2.3.8 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 A ................................................................................... 14

2.3.9 Temperatur-/Feuchte-Außensensor ASH 2000...................................................................... 15

2.3.10 Temperatur-Außensensor AS 2000 ........................................................................................ 15

2.3.11 Hinweis für die Lagerung der solarzellenversorgten Außensensoren .................................... 15

3. Bedienung ............................................................................................................................. 16

3.1. Grundeinstellungen ................................................................................................................ 16

3.1.1 Sensornamenverwaltung ....................................................................................................... 18

3.1.2 Uhrzeit einstellen/ändern, DCF-Empfang aktivieren/deaktivieren ......................................... 19

3.1.3 Systemeinstellungen .............................................................................................................. 20

3.1.4 Beleuchtung einstellen ........................................................................................................... 21

3.2. Bedienung der Messarten, Statistik- und Speicherfunktionen ..............................................23

3.2.1 Temperatur/Luftfeuchte ......................................................................................................... 23

3.2.2 Luftdruck ................................................................................................................................ 24

3.2.3 Regenmenge .......................................................................................................................... 25

3.2.4 Helligkeit und Sonnenscheindauer ........................................................................................ 26

3.2.5 Wind ....................................................................................................................................... 27

3.2.6 Verlaufsanzeige ...................................................................................................................... 28

3.2.7 Wettervorhersage ................................................................................................................... 29

4. Sondereinstellungen (Sensorverwaltung) .......................................................................... 30

Einstellung der Sensoradresse und der Sensorversion ......................................................... 30

Basisadresse für Sensoren mit fester Zuordnung ändern ..................................................... 31

Kalibrierung ............................................................................................................................ 31

Einstellung des Höhenabgleichs für den barometrischen Luftdruck ..................................... 31

Abgleich des Regenmengen-Messwertaufnehmers .............................................................. 32

Einstellung der Hauptrichtung der Windrose ......................................................................... 32

Einstellung des Schwellwertes für den Sonnenschein ..........................................................33

5. Fernbedienung ..................................................................................................................... 34

6. Batteriewechsel ................................................................................................................... 40

7. Hinweise zur Störungsbeseitigung .................................................................................... 40

8. Reichweite ............................................................................................................................ 42

9. Repeater zur Reichweitenerhöhung .................................................................................. 42

10. Wartungs- und Pflegehinweise ........................................................................................... 42

11. Technische Daten ................................................................................................................ 43

12. Begriffserklärungen ............................................................................................................. 44

6

1. Allgemeines und Funktion

Die Touch-Screen-Funk-Wetterstation WS 3001 stellt ein hochwertiges, äußerst

komfortables Universal-Wettermesssystem dar, das die Daten von bis zu 9 exter-

nen Funk-Temperatur- und Feuchtesensoren, einem Funk-Windsensor, einem Funk-

Helligkeitssensor und einem Funk-Regenmengensensor aufnehmen, verarbeiten

und anzeigen kann.

Herausragend ist das Bedienkonzept der Wetterstation. Diese verfügt über keiner-

lei Bedienelemente mehr, sie wird allein über einen berührungsempfindlichen, groß-

flächigen Bildschirm (Touch-Screen) und übersichtliche Menüstrukturen bedient.

Die umfangreichen, grafisch aufbereiteten und so auf einen Blick erfassbaren sta-

tistischen Wetterdaten erlauben die Analyse einzelner Wetterverläufe für bis zu

72 Stunden. Zusätzlich sind alle wichtigen Funktionen mit einer Funk-Fernbedie-

nung bedienbar.

Die Displaysprache ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,

Holländisch und Spanisch wählbar.

Das große Display ist ständig oder zeitgesteuert beleuchtbar, sodass es unter na-

hezu allen Lichtverhältnissen gut ablesbar bleibt.

Die Messmöglichkeiten der WS 3001 auf einen Blick:

- Bis zu 9 unterschiedliche, kombinierte Feuchte-/Temperaturmessstellen (1 x In-

nen + 8 weitere), davon werden zwei auf dem Display bei freier Zuordnung gleich-

zeitig dargestellt.

- Berechnung und Anzeige der Windchill-Äquivalent-Temperatur (siehe Begriffser-

klärungen) für alle Sensoren.

- Taupunkte, diese werden für jeden der neun Temperatur-/Feuchtemessstellen ge-

trennt berechnet.

- Temperaturanalyse für jede Messstelle mit grafischer Aufbereitung und Anzeige

für die letzten 72 Stunden, bei Sensoren mit Feuchtefühler gilt dies auch für die

Luftfeuchtigkeit.

- Anzeige der Temperatur wahlweise in ˚C oder ˚F.

- Luftdruck, wahlweise in hPa, mmHg oder inHg und Luftdruck-Tendenzanzeige.

- Grafische Anzeige der Luftdruckveränderungen der letzten 72 Stunden.

- Symbolanzeige für Wettervorhersage (sonnig, heiter, stark bewölkt, regnerisch),

wahlweise animierte Wettervorhersage-Anzeige.

- Komfortzonenindikator-Anzeige für jede Feuchte-/Temperatur-Messstelle.

- Windgeschwindigkeit, wahlweise in km/h, m/s, mph, Knoten oder Beaufort.

- Windrichtung in Form einer Windrose mit Anzeige der Windrichtungsschwan-

kungen.

- Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsanalyse mit grafischer Anzeige für die

letzten 72 Stunden.

- Anzeige der Uhrzeit im 12-h- oder 24-h-Modus.

- Speicherung der Minimal- und Maximal-Messwerte für sämtliche Sensoren mit

zugehöriger Zeit- und Datumsangabe (bei der Windgeschwindigkeit wird zusätz-

lich die zugehörige Windrichtung mit angezeigt, bei Temperaturen bzw. Luft-

7

feuchten der zugehörige Wert von Luftfeuchte bzw. Temperatur).

- Erfassung der Regenmenge mit < 0,5 mm Auflösung (gesamt, letzte Stunde, ak-

tuelle Stunde, letzter Tag, aktueller Tag, Min-Max-Werte mit Zeitpunkt und Da-

tum). Statistischer Verlauf der Regenmenge in den letzten 72 Stunden mit grafi-

scher Aufbereitung und Anzeige.

- Anzeige der Regenmenge wahlweise in l/m2, mm oder inch.

- Anzeige der Helligkeit bzw. Sonnenscheindauer: Helligkeit aktuell, Sonnenschein-

dauer letzter Tag, aktueller Tag, gesamt. Min-Max-Werte mit Zeitpunkt und Da-

tum. Statistischer Verlauf der Helligkeit in den letzten 72 Stunden mit grafischer

Aufbereitung und Anzeige. Helligkeitsanzeige in lux, Sonnenscheindauer in Pro-

zent oder h:min. Symbolanzeige für aktuellen Sonnenschein. Schwelle für

Sonnenscheinerkennung einstellbar.

- Integrierte DCF-Funkuhr für die Synchronisierung der Systemzeit der Wetter-

station mit dem Zeitsender Mainflingen zur exakten zeitlichen Zuordnung der

Messwerte.

- Besonders einfache, sog. kontextsensitive Bedienung über sehr unkomplizierte

Menüstrukturen.

- Ein Quittungston für die Bedienung ist wahlweise ein- und ausschaltbar.

- Je nach Ausführung als Tischgerät aufstellbar oder als Wandgerät aufhängbar.

- Datenerhalt aller gespeicherten Daten bei Stromausfall bis 24 h.

Alle wichtigen Wetterinformationen erscheinen gleichzeitig auf dem LC-Display,

sodass zur Erfassung der Wetterlage keine Bedienung des Gerätes erforderlich ist.

Mehrere Basisgeräte können gleichzeitig betrieben werden und so die Daten der

Sensoren an mehreren Stellen gleichzeitig zur Anzeige bringen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und komplett vor der ers-

ten Inbetriebnahme, um Funktionsstörungen und Fehlbedienungen zu vermei-

den.

Beachten Sie insbesondere die Montage- und Kalibrierhinweise zu den

Messwertaufnehmern.

Das Innen-/Außen-Sensorsystem der WS 3001 arbeitet ausschließlich mit Funk-

Datenübertragung. Sie können so die Sensoren bis zu 100 m (abhängig von den

örtlichen Verhältnissen, siehe Abschnitt „Reichweite”) von der Basisstation ent-

fernt aufstellen bzw. montieren. Größere Entfernungen sind mit einem Repeater

realisierbar (s. Abschnitt 9).

Einige Außensensoren beziehen ihre Betriebsspannung aus integrierten Solarzel-

len. Beachten Sie daher sehr sorgfältig die Aufstell- und Montagehinweise zu die-

sen Komponenten, um eine ordnungsgemäße Funktion des Gesamtsystems zu

gewährleisten.

Beachten Sie, dass zum Betrieb der Wetterstation mindestens ein Sensor

S 2000 ID erforderlich ist, da das Basisgerät keine eigenen Sensoren enthält.

8

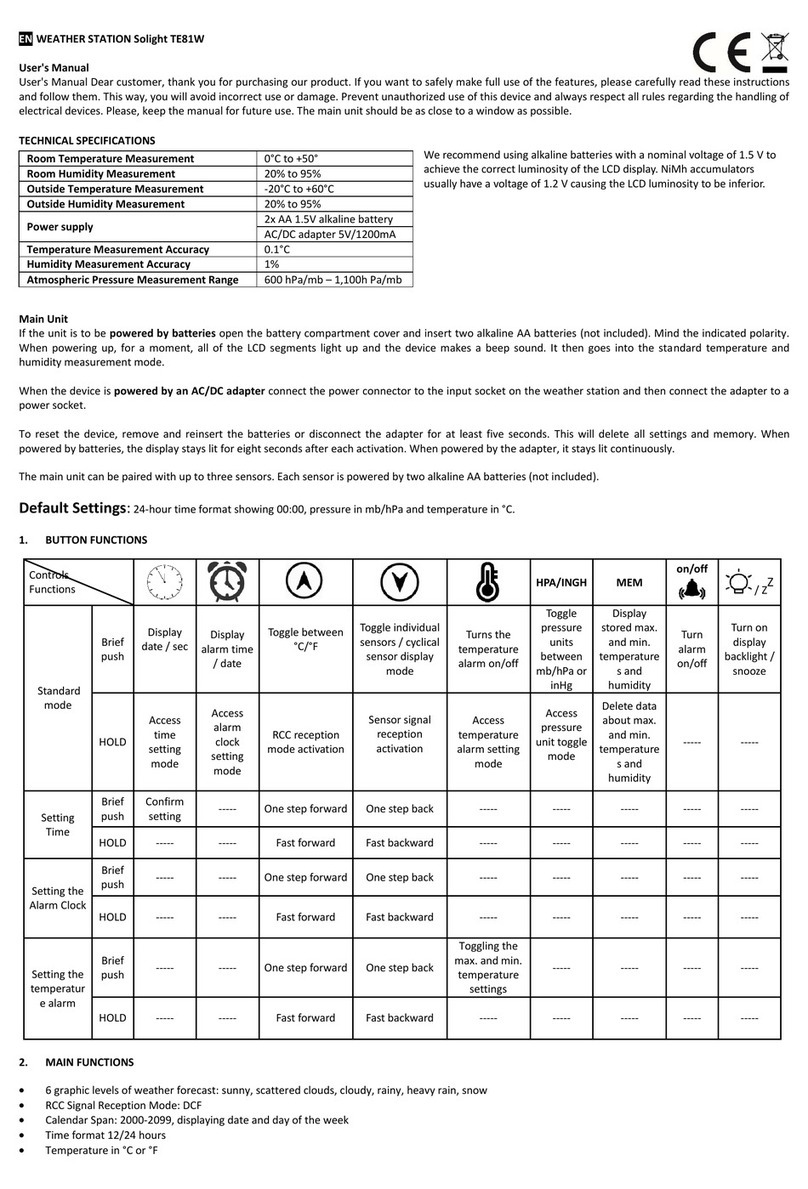

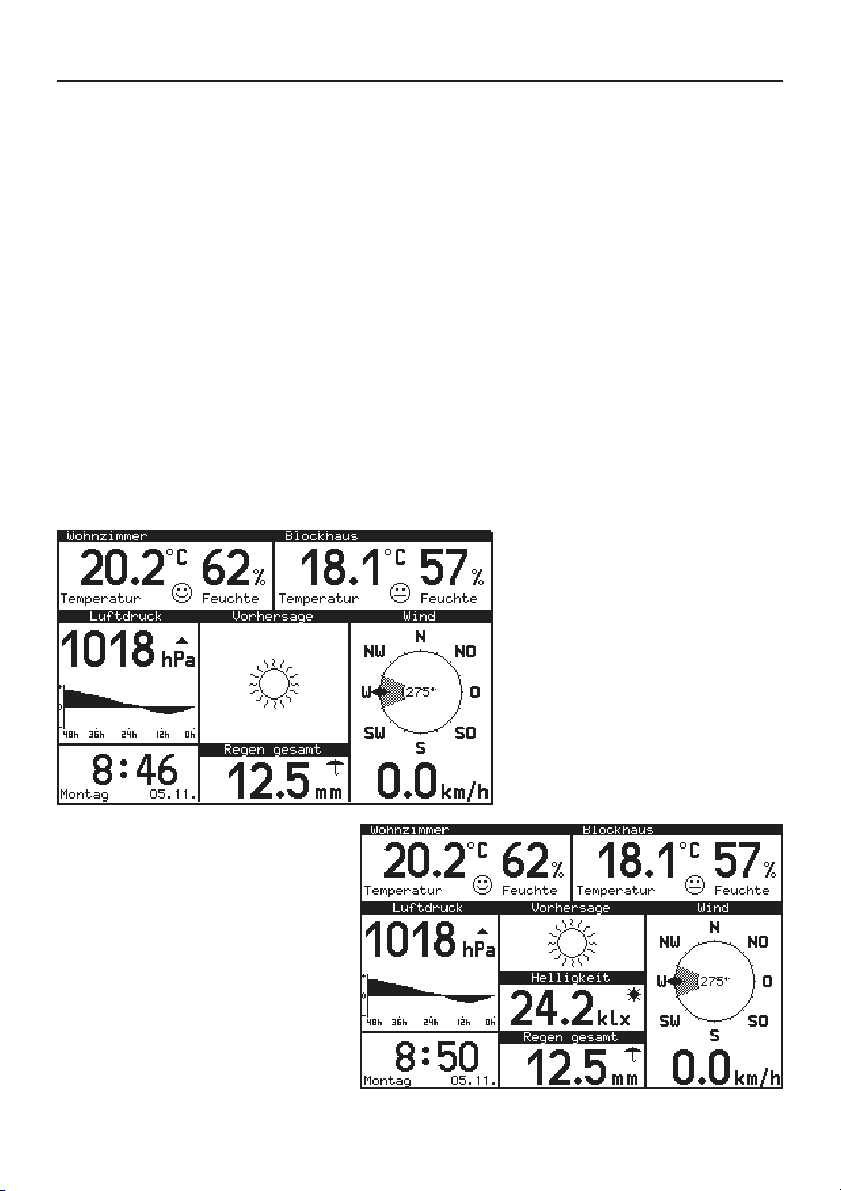

Übersicht über die Anzeigenfelder der Hauptanzeige

ohne Helligkeitssensor

12

3

4

5

6

8

910 11

13

14

15

7

16

17

124

3

DCF

12

mit Helligkeitssensor

18 19

9

Bedeutung der Anzeigen:

1. Aktuelle Temperatur Innen-/Außensensor

2. Aktuelle Luftfeuchte Innen-/Außensensor

3. Tendenzanzeige für die Temperatur am Ort des jeweiligen Sensors

4. Komfortzonenindikator für die Anzeige angenehmes/unangenehmes Klima

5. Tendenzanzeige Luftdruck*:

großer Pfeil nach oben = stark steigend

kleiner Pfeil nach oben = leicht steigend

waagerechter Strich = konstant

kleiner Pfeil nach unten = leicht fallend

großer Pfeil nach unten = stark fallend

6. Anzeige des aktuellen Luftdrucks

7. Luftdruckhistorie über 48 Stunden, bezogen auf den aktuellen Wert

8. Uhrzeitanzeige

9. Datums- und Wochentagsanzeige

10. Anzeige für die Synchronisation mit DCF-Funkzeitsender

11. Anzeige der Regenmenge

12. Anzeige für aktuellen Regen (Regen in den letzten 15 min)

13. Anzeige Wettervorhersage (sonnig, heiter, bewölkt, regnerisch)

14. Numerische Anzeige der aktuellen Windrichtung

15. Schwankungsbereichsanzeige bei wechselnden Winden

16. Anzeige der aktuellen Windrichtung

17. Anzeige der Windgeschwindigkeit

18. Helligkeits-/Sonnenscheindaueranzeige

19. Anzeige für aktuellen Sonnenschein gemäß festgelegtem Schwellwert

Die Zuordnung der Temperatur- und Luftfeuchte-Sensoren zu den beiden oberen An-

zeigenfeldern erfolgt über die Unter-Menüs (siehe weitere Anleitung).

Die Zuordnung der jeweiligen Maßeinheiten erfolgt über die Unter-Menüs (siehe weitere

Anleitung).

Wird ein Sensor mehr als 3 h nicht empfangen, so erfolgt die Anzeige „- - -”.

* siehe auch Begriffserklärungen

10

2. Vorbereitung zum Betrieb

Die Außensensoren zur Windmessung, zur Erfassung der Regenmenge, zur

Helligkeitserfassung und zur Außentemperatur-/Feuchtemessung sind zur Strom-

versorgung mit einer Solarzelle und einem Lithium-Stützakku für Dunkelphasen

und Schlechtwetterperioden ausgestattet.

Zum Schutz des Akkus vor Tiefentladung während einer langen Lagerphase ohne

Lichteinfall auf die Solarzelle (z. B. in der Verpackung), wird die Spannungs-

versorgung vor der ersten Inbetriebnahme durch einen von außen einzusetzenden,

kleinen Magneten aktiviert. Der zum jeweiligen Sensor gehörige Magnet sollte da-

her erst kurz vor der Außenmontage der Sensoren eingesetzt werden.

Nach der Aktivierung der Sensoren (Einsetzen der Magnete bzw. bei den batterie-

versorgten Sensoren der Batterien) senden diese ca. 10 Minuten lang im Testmodus.

Das heißt, statt im normalen 3-Minutenraster senden sie für diese Zeit im

4-Sekundenraster. Dies dient dazu, einen optimalen Empfang sicherzustellen, in-

dem an der Basisstation der Empfang kontrolliert werden kann (siehe dazu Ab-

schnitt 3.1.3 Systemeinstellungen). Der jeweils letzte Empfang eines Sensors wird

hier protokolliert. Ändert sich die Empfangszeit nicht oder nur selten, so ist der

Empfang gestört und sollte durch eine andere Positionierung des Sensors verbes-

sert werden. Die Außen-Temperatur- und Feuchtesensoren sind entsprechend Ab-

schnitt 2.3.5 zu adressieren.

2.1. Einsetzen der Magneten in die Außensensoren

Beim Außensensor S 2000 A und beim Helligkeitssensor S 2500 H wird der Magnet

zum Aktivieren des Systems in eine dafür vorgesehene Öffnung an der Gehäuse-

rückseite gedrückt.

Die Aktivierung des Windsensors erfolgt ebenfalls durch Einsetzen eines kleinen

Magneten in die dafür vorgesehene Öffung. Die Magnetaufnahme befindet sich

oberhalb der Halterohrbefestigung (gegenüber der Solarzelle).

Zum Einsetzen des Magneten beim Regenmengensensor S 2000 R ist zunächst

das Oberteil durch Drücken und Rechtsdrehen gegenüber dem Unterteil abzuneh-

men. Am Gehäusedeckel des im Trichter eingebauten Elektronikgehäuses befindet

sich eine Rastaufnahme für den kleinen Rundmagneten. Nach dem polrichtigen

Eindrücken des Magneten (rote Kennzeichnung im Gehäuse) in die Aufnahme nimmt

der Regenmengensensor den Sendebetrieb auf.

2.2. Vorbereitung des Basisgerätes und des Empfangsgerätes

Die Vorbereitung des Basisgerätes besteht lediglich aus dem Anschluss des abge-

setzten Empfängers, des Basisgerätes und des Netzgerätes an die entsprechen-

den Buchsen des Spannungsverteilers (Netzgerät: Rundsteckerbuchse, Empfän-

ger: Western-Modular-Buchse) sowie dem Anschluss des Netzgerätes an eine

230-V-Netzsteckdose.

Anschließend stellen Sie das Gerät je nach Ausführung mittels des Aufstellers auf

oder hängen es mittels der in die Gehäuserückseite eingearbeiteten Aufhängeösen

an eine senkrechte Wand.

11

2.3. Beschreibung, Montage und Inbetriebnahme der Sensoren

Das Sensorkonzept der WS 3001 besteht aus zwei Gruppen von Sensoren. Grund-

sätzlich erforderlich für den Betrieb der Wetterstation ist der Innensensor S 2000 ID

(weitere Erläuterungen dazu siehe 2.3.1). Er sendet ein fest eingestelltes Daten-

telegramm. Der Sensor ist sofort einsatzbereit, da eine Adressierung nur in selte-

nen Ausnahmefällen erforderlich ist.

Erforderlich ist die Adressierung nur dann, wenn innerhalb der Sensorreichweite

(bis zu 100 m) zwei Basisstationen mit jeweils zugehörigem Innensensor betrieben

werden sollen (Basisstation 1 soll die Daten des Innensensors 1 und Basisstation 2

die Daten des Innensensors 2 anzeigen).

Auch der Regenmengensensor S 2000 R, der Helligkeitssensor S 2500 H und der

Windsensor S 2000 W sind fest adressiert und gehören so zu dieser Gruppe. Ihre

Messwerte besitzen einen festen Platz im Display (s. Seite 8, Anzeigenfeld-Über-

sicht).

Die zweite Gruppe von Sensoren sind die Typen S 2000 I, S 2001 IA , S 2000 A,

AS 2000 und ASH 2000. Diese Sensoren sind wahlweise bis zur Anzahl von max. 8

Sensoren einsetzbar und werden über die Sensorauswahl im Display angewählt.

Daher ist ihnen jeweils eine Adresse zuzuordnen. Beachten Sie daher bei diesen

Typen die Hinweise zur Adressierung.

2.3.1 Innensensor S 2000 ID

Der Innensensor S 2000 ID erfordert zum Betrieb 2 Mignonzellen. Er enthält je

einen Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor. Er misst neben Innentempe-

ratur und Innenluftfeuchte den Luftdruck und ist Voraussetzung für die Anzeige des

Luftdrucks, der Luftdrucktendenz, der Wettertendenz und der Luftdruckhistorie.

Das Einlegen der Batterien erfolgt nach dem Öffnen der Batteriekammer auf der

Gehäuserückseite. Beachten Sie die Polaritätsangaben in der Batteriekammer und

legen Sie die Batterien entsprechend ein. Schließen Sie die Batteriekammer wie-

der. Nun können Sie den Sensor am gewünschten Montageort anbringen oder ab-

legen. Beachten Sie dabei, dass der Sensor nicht für den Betrieb im Freien oder in

Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit vorgesehen ist. Der Sensor ist nach Einle-

gen der Batterien sofort einsatzbereit.

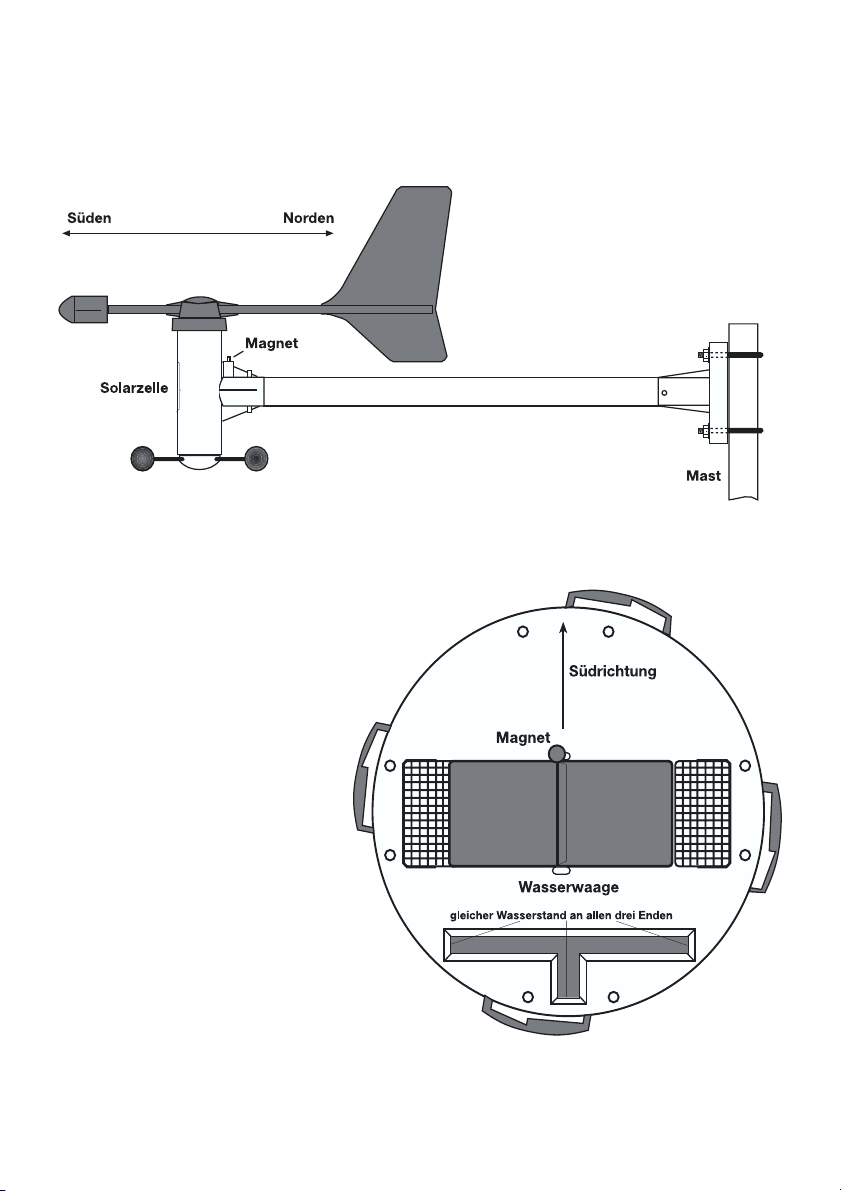

2.3.2 Windsensor S 2000 W

Der Windsensor erfasst gleichzeitig Windrichtung und Windgeschwindigkeit am

Montageort. Er wird mit einer Solarzelle und Akkupufferung in der Dunkelheit ver-

sorgt und besitzt eine vom Anwender nicht veränderbare Adressierung.

Die Montage erfolgt entweder an einem Mast oder am oberen Abschluss einer

Wand. Wichtig für den Montageort ist die Ausrichtung der Solarzelle im Sensor-

gehäuse genau nach Süden und eine abschattungsfreie Montage, d. h., der Wind

muss frei von allen Seiten den Sensor erreichen.

Die genaue Ausrichtung des Sensors bzw. der Solarzelle nach Süden ist sehr wich-

tig, da diese Ausrichtung als Bezug für den Windrichtungsmesser dient.

Es ist auf genau senkrechte Montage des Sensors am Halterohr zu achten, um

exakte Messwerte zu erhalten.

12

Verschrauben Sie abschließend das Halterohr und den Sensor für einen festen Sitz

aller Komponenten.

In der Grundausrichtung ist der Windsensor genau in Nord-Südrichtung auszurich-

ten (Solarzelle nach Süden), um den genauen Nord-Bezug für die Auswerteelek-

tronik bereitzustellen.

2.3.3 Regenmengensensor S 2000 R

Der Regenmengensensor arbei-

tet ebenfalls mit Solarstromver-

sorgung und besitzt eine vom

Anwender nicht veränderbare

Adressierung.

Hier erfolgt die Ausrichtung der

Solarzelle direkt nach Süden.

Der Regenmengensensor ist auf

einer genau waagerechten Flä-

che mittels der Befestigungs-

bohrungen am Gehäuseboden

sicher zu befestigen. Nehmen

Sie dazu zuvor das Oberteil

durch Drücken und Rechtsdre-

hen gegenüber dem Unterteil ab.

Im Unterteil ist eine Vertiefung

eingearbeitet, die, mit Wasser ge-

füllt, eine exakt waagerechte

Ausrichung auch ohne weitere

Hilfsmittel ermöglicht.

Füllen Sie ein wenig Wasser in

diese Vertiefung ein und richten

Sie dann das Gehäuseunterteil

nach dem Wasserwaagenprinzip

Ausrichtung des S 2000 R, Anwen-

dung der Wasserwaage und Lage

des Gebermagneten

Montagebeispiel des

Funk-Windsensors an

einem Mast

13

aus. Nach dem Markieren des genauen Montageortes kann das Wasser wieder

entfernt werden. Beachten Sie die Südausrichtung für die Solarzelle. Die eingear-

beitete Wasserwaage muss dabei mit ihrem kurzen Schenkel nach Norden weisen

(s. Skizze).

Um eine möglichst gute Funkabstrahlung (hohe Reichweite) zu erzielen ist es sinn-

voll, den Regenmengensensor nicht direkt auf den Erdboden zu stellen. Durch eine

Montage in ca. 1 m Höhe wird zudem die Gefahr der Verschmutzung (insbesonde-

re der Solarzelle) verringert.

Nach dem Verschrauben des Unterteils mit dem Untergrund setzen Sie das Ober-

teil wie folgt auf:

An der Zählwippe für die Wassermenge auf dem Unterteil befindet sich mittig an

der Seite ein Stabmagnet, der die Zählimpulse der Elektronik auslöst.

Das Gehäuseoberteil ist nun so aufzusetzen, dass sich die Solarzelle ebenfalls auf

der Seite des Magneten befindet, das Elektronikteil sich diesem also direkt gegen-

über befindet, und die drei Haltenasen genau in die Halterungen des Unterteils

passen. Drehen Sie das Oberteil zum Abschluss leicht nach links, bis es fest in die

Haltenasen des Unterteils einrastet.

Damit ist der Regenmengensensor einsatzbereit. Gießen Sie zum Test ein wenig

Wasser sehr langsam in den Trichter. Die aufgefangene Menge wird später im Basis-

gerät in Liter/m2, mm oder inch umgerechnet und angezeigt.

2.3.4 Helligkeitssensor S 2500 H

Der Helligkeitssensor erfasst die Helligkeit am Standort in einem Bereich zwischen

0 und 200 kLux. Er wird durch eine integrierte Solarzelle versorgt und ist ebenfalls

fest adressiert. Er ist auf den mitgelieferten Erdspieß aufzustecken und dieser in

den Boden zu stecken. Je nach Festigkeit des Bodens sollte der Erdspieß so in den

Bodengesteckt werden, dass der Sensor 20-30 cm über dem Boden sitzt, um durch

Heraufspritzen von Schmutz nicht verschmutzt zu werden.

Der Sensor ist so zu drehen, dass die Solarzelle nach Süden zeigt. Der Standort

muss frei von Abschattungen sein, die Sonne direkt auf den Messkopf treffen kön-

nen. Der Sensor ist senkrecht, mit dem Messkopf nach oben, zu montieren.

2.3.5 Adressierung der Temperatur-/Feuchtesensoren

S 2000 I, S 2001 IA, S 2000 A, AS 2000 und ASH 2000

Das Außensensorkonzept ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von bis zu 8 Außen-

sensoren, deren Daten wahlweise auf einem oder beiden oberen Anzeigenfeldern

zur Anzeige kommen. Jedem Sensor im System ist dabei eine Sensor-Adresse

zuzuordnen, die es dem Empfänger ermöglicht, den Sensor störungsfrei in das

Gesamtsystem zu integrieren. Werksseitig ist jeder Sensor als Sensor 1 eingestellt.

Die programmierbare Zuordnung ist aus nebenstehender Skizze ersichtlich.

Die Adressierung kann durch Sie selbst mittels Kodierbrücken auf der Leiterseite

der Sensorplatine vorgenommen werden. Dazu ist zunächst beim S 2000 A,

die Schutzglocke über dem Sensorgehäuse abzuschrauben. Beim AS 2000 und

ASH 2000 kann die Schutzglocke einfach abgehoben werden. Anschließend er-

folgt bei allen Sensoren das Öffnen des Gehäuses durch Entfernen der Schrauben

am Gehäuse.

14

Die Typen S 2000 I und S 2001 IA erfordern dazu nur das Abschrauben der Gehäuse-

rückwand.

Danach sind die Kodierbrücken nach obiger Adressierungstabelle zu setzen.

2.3.6 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 I

Der S 2000 I entspricht in Inbetriebnahme und Funktion dem S 2000 ID. Er enthält

jedoch nur einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor, keinen Luftdrucksensor. Des

Weiteren kann dieser Sensor frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben

im Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Diese Adressierung

kann nach Abschnitt 2.3.5 individuell eingestellt werden. Dieser Sensor eignet sich

aufgrund des ausschließlichen Batteriebetriebs sehr gut für den Einsatz in (dunk-

len) Innenräumen von der Garage über den Weinkeller bis zum Dachboden.

2.3.7 Temperatursensor S 2001 IA

Der S 2001 IA erfordert zum Betrieb 2 Mignonzellen. Er ermöglicht durch einen von

der Elektronik abgesetzten, gekapselten Temperatursensor an einer 1,5 m langen

Anschlussleitung die Temperaturmessung im Gartenteich, der Bodentemperatur

o. ä.

Auch dieser Sensor kann frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben im

Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Diese Adressierung

kann nach Abschnitt 2.3.5 individuell eingestellt werden.

Nun können Sie das Elektronik-Gehäuse am gewünschten Montageort anbringen

oder ablegen und den Temperatursensor am oder im gewünschten Objekt anbrin-

gen bzw. ablegen.

2.3.8 Temperatur-/Feuchte-Außensensor S 2000 A

Der Außensensor S 2000 A ermöglicht die Übermittlung der Temperatur- und

Luftfeuchtewerte am Standort des Sensors.

Auch dieser Sensor kann frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben im

Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Werksseitig sind alle

S 2000 A-Sensoren auf Sensor 1 eingestellt. Nach Abschnitt 2.3.5 ist auch eine

individuelle Adressierung möglich.

Der Montageort des Sensors sollte auf der Nord- oder Westseite erfolgen, da die

Temperaturangabe in der Meteorologie üblicherweise „im Schatten” erfolgt. Sie

3

2

1

Jumper Jumper

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

A0

A1

A2

Sensor Sensor

8

6

5

4

7

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

JP1

JP2

JP3

15

können ihn auch an anderen Orten nach Wunsch anbringen. Es ist lediglich darauf

zu achten, dass die Solarzelle, die den Sensor mit Strom versorgt, stets zum Licht

ausgerichtet ist, sie muss aber nicht direkt von der Sonne beschienen werden. Der

Sensor darf nicht durch dicht davor liegende Hindernisse wie Blätter o. ä. abge-

schattet werden, hierdurch wird die Stromversorgung durch die Solarzelle gestört.

Ein denkbarer Aufbauort ist z. B. unter einem Dachvorsprung.

Der Sensor ist für die Wand- bzw. Mastmontage vorgesehen und wie folgt zu mon-

tieren: Bringen Sie den Wandhalter des Sensors entweder genau senkrecht mittels

vier Schrauben an einer Wand oder mittels des mitgelieferten Haltebügels an ei-

nem Mast an.

Setzen Sie dann den Sensor in den Wandhalter ein und verschrauben beide Teile

miteinander mittels der mitgelieferten Schraube.

Dabei muss die große Schutzglocke oben liegen und die Solarzelle zum Licht aus-

gerichtet sein.

Während der Dunkelheit und während einer Schlechtwetterperiode mit relativ we-

nig Sonnenlicht sorgt ein während ausreichender Sonneneinstrahlung durch die

Solarzelle gepuffertes internes Akkusystem für die Versorgung des Sensors.

2.3.9 Temperatur-/Feuchte-Außensensor ASH 2000

Der ASH 2000 entspricht bis auf die Art der Spannungsversorgung und dem

Befestigungsfuß dem S 2000 A. Er wird mit zwei Mignonzellen bestückt und kann

so auch an abgedunkelten oder lichtarmen Orten eingesetzt werden.

2.3.10 Temperatur-Außensensor AS 2000

Der AS 2000 entspricht bis auf die fehlende Luftfeuchtigkeitsmessung dem

ASH 2000.

2.3.11 Hinweis für die Lagerung der solarzellenversorgten Außensensoren

Diese Sensoren erhalten ihre Betriebsspannung durch eine Solarzelle, die für die

Überbrückung von Dunkelheit und Schlechtwetterperioden einen internen Akku

puffert.

Wird ein solcher Sensor für längere Zeit außer Betrieb genommen und erhält kein

Licht mehr, besteht dennoch keine Gefahr für den internen Akku, wenn die zur

Aktivierung der Betriebsspannung eingesetzten Magnete entfernt werden.

So kann der Sensor über mehrere Jahre z. B. in seiner Verpackung gelagert wer-

den.

16

Die Haupt-Anzeigenfenster der Wetterstation,

oben ohne, unten mit Helligkeitssensor

Bei Bedarf, z. B. sehr beengter Anbringung an fest vorgeschriebenen Plätzen, kann die Displaydarstellung durch einen

geringfügigen Eingriff um 180 Grad gedreht werden. Kontaktieren Sie dazu unseren Service.

3. Bedienung

Nach der Inbetriebnahme des Basisgerätes und der Installation der Funksensoren

erscheinen deren gesendete und umgesetzte Daten in den entsprechenden An-

zeigenfeldern des Displays. Erfolgt die Anzeige nicht, so finden Sie im Abschnitt 7.

Hinweise zur Störungsbehebung.

Beachten Sie bitte, dass nur Daten angezeigt werden können, zu denen auch

die passenden Sensoren installiert sind. So kann z. B. ohne Regenmengen-

sensor keine Anzeige der Regenmenge erfolgen.

Da alle relevanten Daten gleichzeitig im Display erscheinen, ist die Bedienung

im Wesentlichen auf das einfache Anwählen weiterer Sensoren oder weiter-

gehender Wetterdaten durch leichtes Berühren des entsprechenden Anzeigen-

feldes beschränkt.

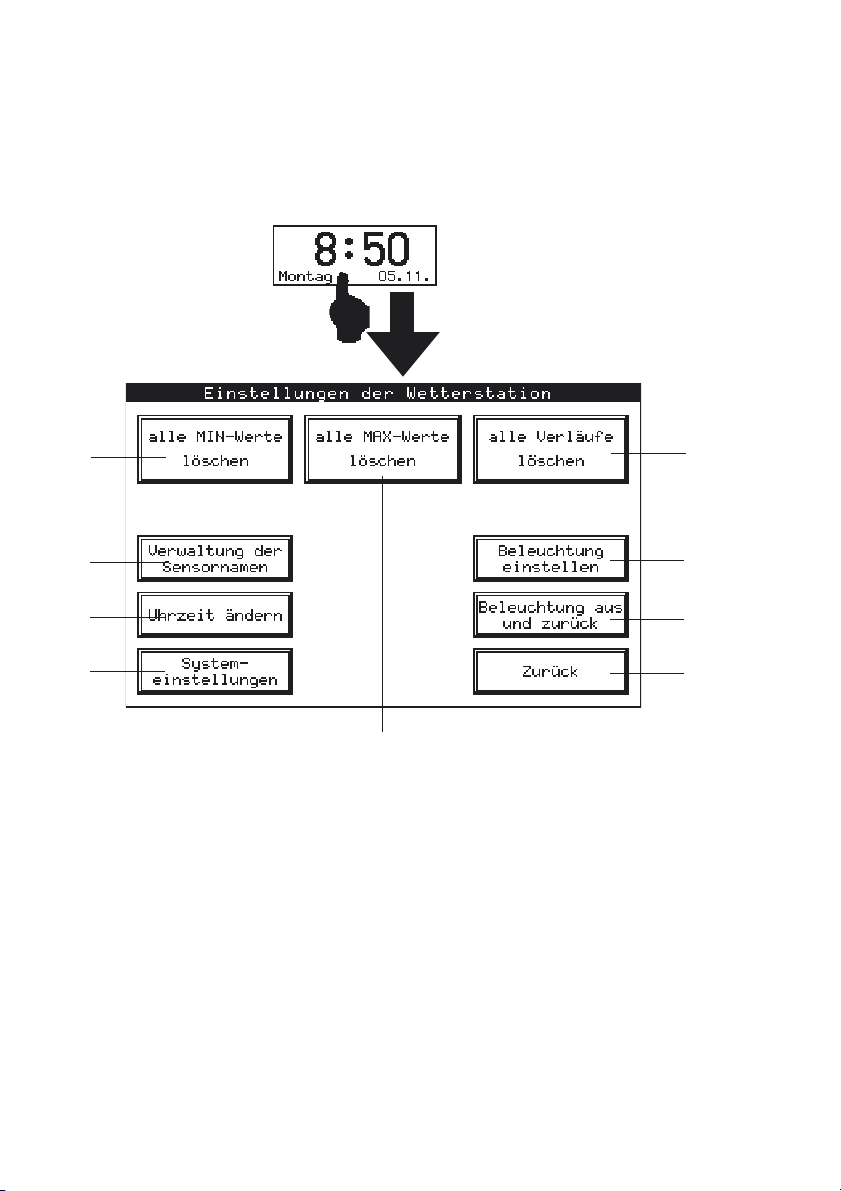

3.1. Grundeinstellungen

Die Wetterstation wird so ausgeliefert, dass sie sofort nach der Inbetriebnahme

ohne weitere Einstellungen betriebsfähig ist. Standardmäßig erscheinen links oben

im Display die Daten für den Innensensor, rechts die Daten des Außensensors 1.

17

1 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Minimalwerte

2 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Maximalwerte

3 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Messwertverläufe

4 Sensorfeld zum Sprung in die Sensornamenverwaltung

5 Sensorfeld zum Sprung in die Uhrzeitverwaltung

6 Sensorfeld zum Sprung zu den Systemeinstellungen

7 Sensorfeld zum Sprung zu den Beleuchtungseinstellungen

8 Sensorfeld zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und Rückkehr in die

Hauptanzeige. Eine ausgeschaltete Beleuchtung schaltet sich entweder beim

nächsten Funkbefehl der Fernsteuerung oder beim nächsten Berühren des

Touch-Screen-Displays ein.

9 Sensorfeld für die Rückkehr in die Hauptanzeige

Uhrzeit-/Datumsanzeige

1

4

5

6

2

3

7

8

9

Darüber hinaus sind zahlreiche Parameter manuell einstellbar. Durch Berühren des

jeweiligen Tastenfeldes „Zurück” gelangen Sie immer wieder zum vorherigen bzw.

Haupt-Anzeigenfenster zurück.

Durch Berühren des Anzeigenfensters für Uhrzeit/Datum gelangen Sie in das Ein-

stellmenü, über das alle wichtigen Einstellfunktionen der Wetterstation erreichbar

sind.

18

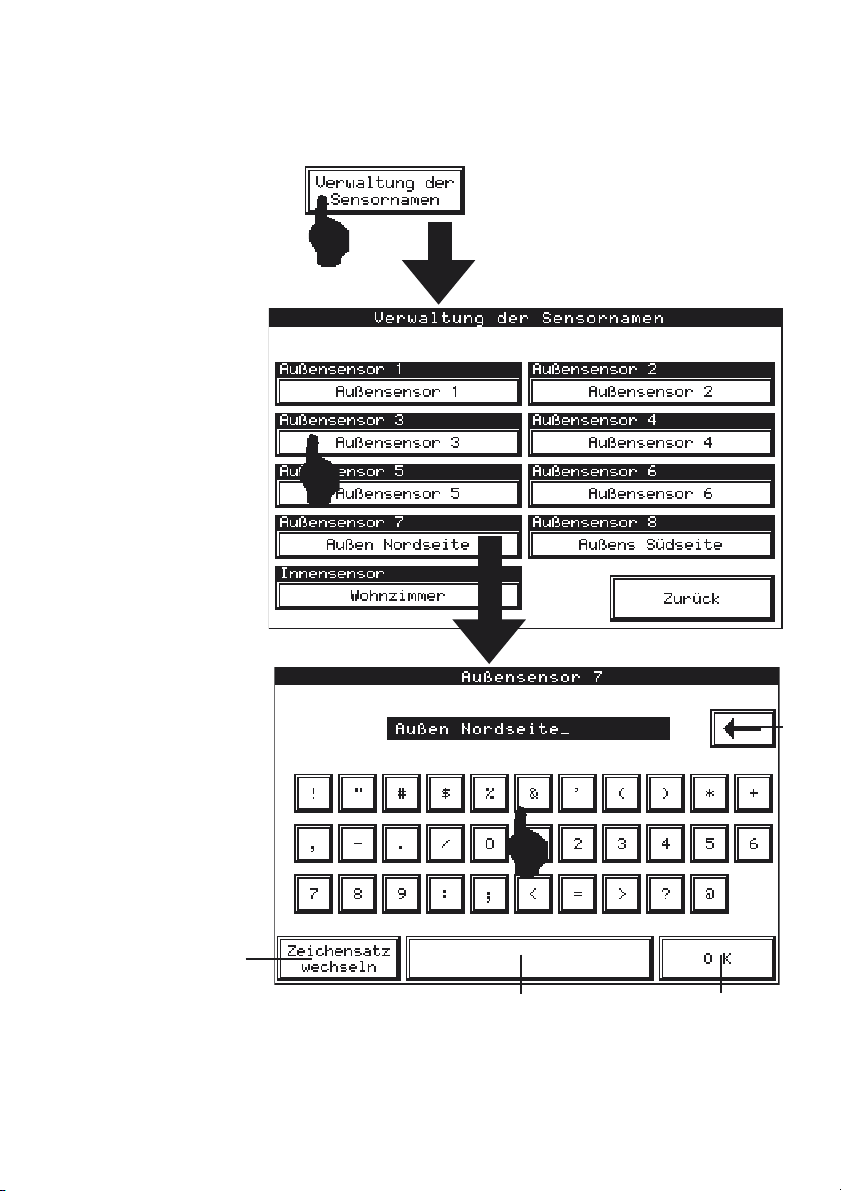

Einstellmenü,

Sensorfeld

„Verwaltung der Sensornamen”

Auswahl des zu benennenden

Sensors, z. B. Außensensor 3

Eingabe des Sensornamens über

die alphanumerische Tastatur.

Sondertastenbeschreibung siehe

unten.

Abschluss der Eingabe mit OK-

Taste.

1

23

4

Sondertasten:

1 Zeichensatzwechsel (Groß-/Kleinschreibung, Sonderzeichen/Ziffern)

2 Leertaste

3 Bestätigung der Eingabe und Rückkehr zur Sensornamenverwaltung

4 Rückschritttaste (zum Löschen bzw. Fehlerkorrektur)

3.1.1. Sensornamenverwaltung

Sie können jedem der 8 Außensensoren und dem Innensensor einen individuellen

Namen zuweisen. Dieser kann bis zu 24 Zeichen lang sein. Die Zuweisung ge-

schieht wie folgend dargestellt:

19

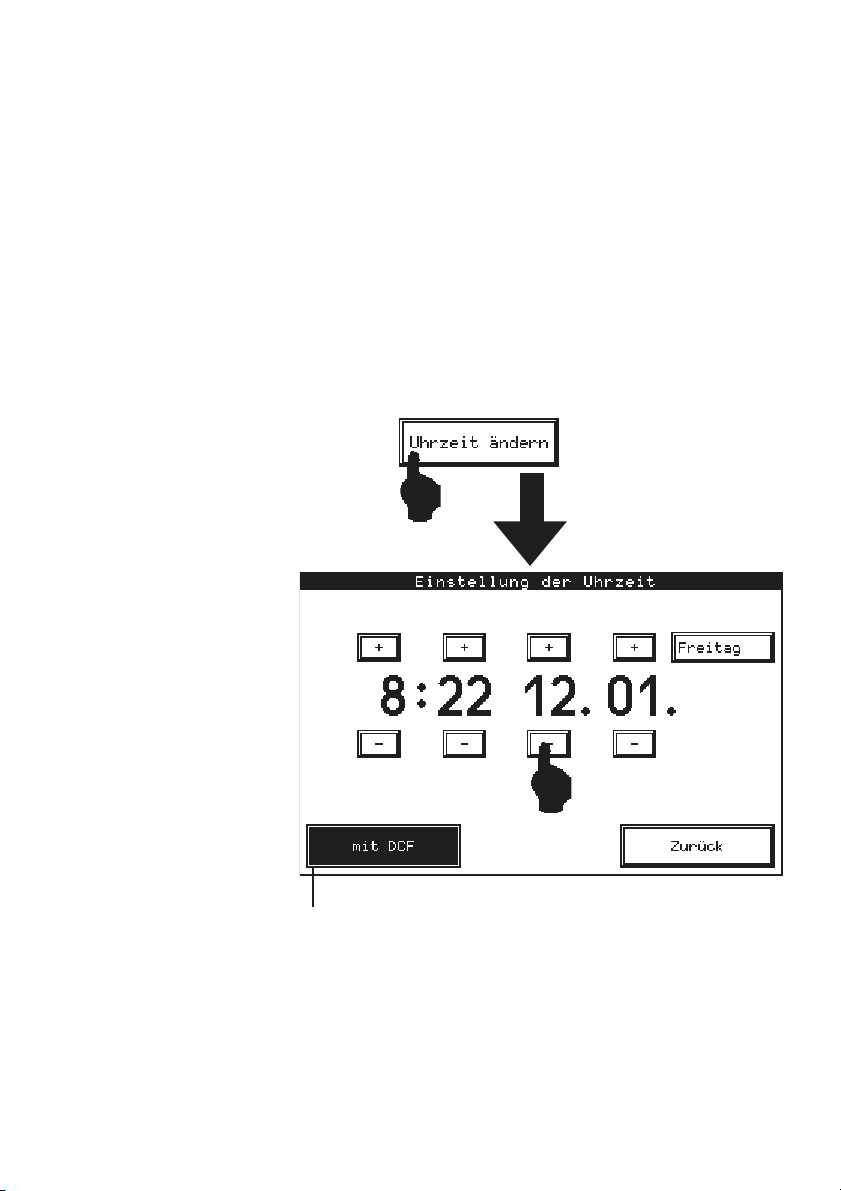

3.1.2. Uhrzeit einstellen/ändern, DCF-Empfang aktivieren/deaktivieren

Sie können die Uhrzeit und das Datum mit Wochentag sowohl manuell eingeben

als auch automatisch durch das DCF-77-Zeitsendersignal der PTB Braunschweig,

ausgesendet durch den Langwellensender Mainflingen bei Frankfurt/Main, anzei-

gen lassen.

Die manuelle Uhrzeit-/Datumseinstellung ist eine praktische Möglichkeit, die exak-

te Uhrzeit mit Datum auch einstellen zu können, wenn der DCF-Empfang zum Zeit-

punkt der Inbetriebnahme oder durch einen ungünstigen Standort der Wetterstati-

on nicht möglich ist.

Einstellmenü,

Sensorfeld „Uhrzeit ändern”

Uhrzeit, Datum und Wochentag

durch Berühren der Display-

felder +/- bzw. Wochentag ein-

geben.

Abschluss der Eingabe mit Tas-

te „Zurück”

Aktivierung/Deaktivierung der Synchronisation von Uhrzeit/Datum mit dem

Zeitzeichensender DCF 77

(Dunkel: mit DCF-Empfang; Hell: ohne DCF-Empfang)

Bitte beachten:

Der Empfang des DCF-77-Zeitsendersignals ist in einem Umkreis von ca. 1500 km um Frankfurt/Main möglich. Au-

ßerhalb dieser Reichweite läuft die Uhr nach manueller Einstellung als genaue Quarzuhr.

Hinweis:

Der DCF-Empfang erfolgt immer nachts um 3 Uhr. Weitere Versuche bei Störungen erfolgen um 4:00, 5:00 und

6:00. Während des DCF-Empfangs ist kein Empfang der Sensoren oder der Fernbedienung möglich.

Da laufende Fernsehgeräte sowie die Beleuchtung der WS3001 den DCF-Empfang stark beeinträchtigen, sollte

sichergestellt sein, dass um 3 Uhr nachts keines von beiden aktiv ist.

20

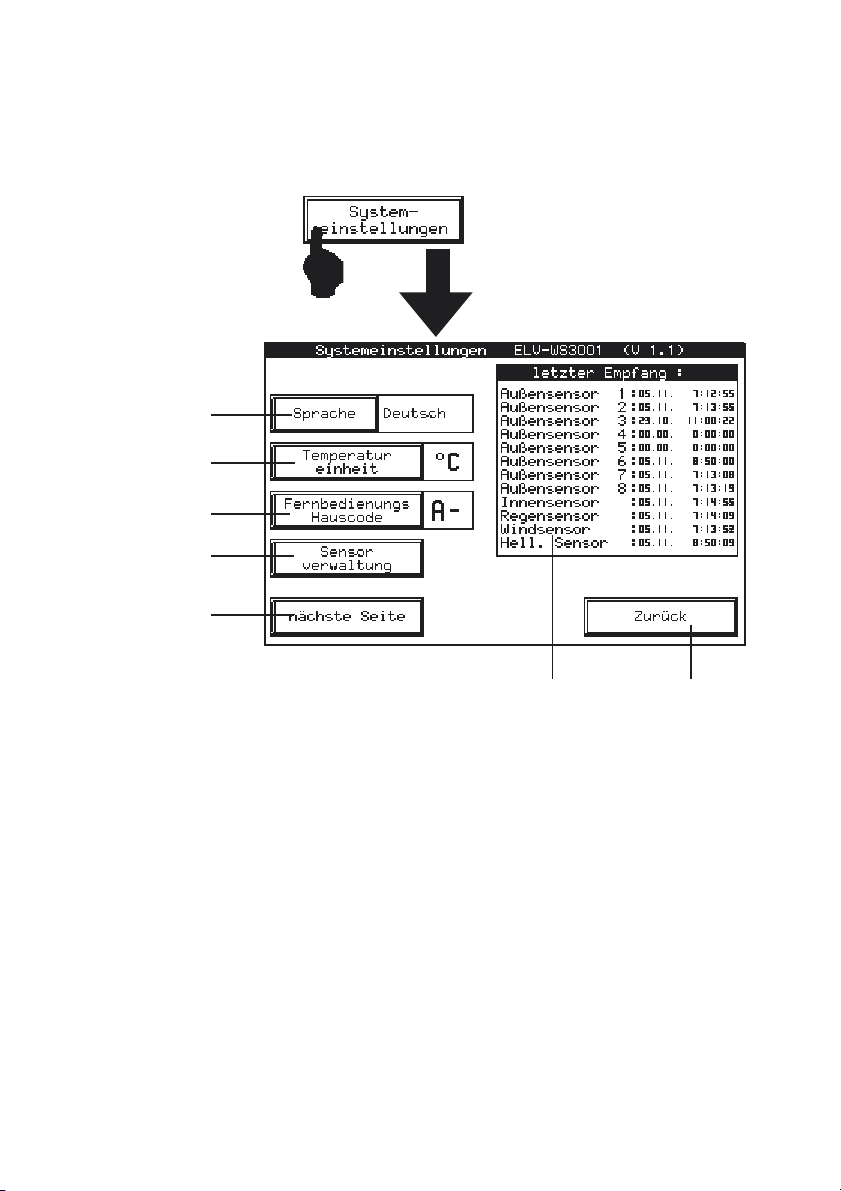

3.1.3. Systemeinstellungen

Das Menü „Systemeinstellungen” erlaubt sowohl die Einstellung einer Reihe von

Systemparametern als auch eine Übersicht über den Zeitpunkt des letzten Daten-

empfangs jedes der bis zu 12 verwaltbaren Wettersensoren. Dies erlaubt z. B. die

Analyse von Empfangsstörungen.

Einstellmenü,

Sensorfeld „Systemeinstellungen”

1

4

5

2

3

67

1 Sprachauswahl: Hier erfolgt die Auswahl der Anzeigen- und Dialogsprache

2 Einstellung der Anzeigeneinheit für die Temperatur

3 Einstellung des Hauscodes der Funkfernbedienung FS 10-S8 zum Betrieb meh-

rerer Funkfernbediensysteme nebeneinander. „A” steht dabei für die Fernbe-

dienung FS 10 S8, „B” für eine später geplante Spezial-Fernbedienung. Die

Auswahl 1-8 entspricht den möglichen Hauscodes der Fernbedienung (genaue

Beschreibung siehe Abschnitt 5. „Fernbedienung”). Wird „A-” gewählt, so wird

der Hauscode nicht beachtet.

4 Sensorfeld zum Sprung zur Sensorverwaltung (siehe Abschnitt 4 „Sonderein-

stellungen”).

5 Sensorfeld zum Sprung zur zweiten Seite der Systemeinstellungen.

6 Anzeigenfeld für den Zeitpunkt des jeweils letzten Empfangs jedes Sensors.

7 Einstellungen bestätigen und zurück zum Einstellmenü.

Table of contents

Languages:

Other elv Weather Station manuals

Popular Weather Station manuals by other brands

elsner elektronik

elsner elektronik P03/3-RS485-WAGO manual

La Crosse Technology

La Crosse Technology WS-7059-SU instruction manual

Auriol

Auriol Z29536 Operation manual

La Crosse Technology

La Crosse Technology WS-9043U instruction manual

Hama

Hama EWS Intro operating instructions

La Crosse Technology

La Crosse Technology Wireless Weather Station instruction manual