8Änderungen vorbehalten

Al l g e m eine s A l l g e m e i n e s

Allgemeines

Entwickler und Hersteller von elektrischen und

elektronischen Geräten sind verpflichtet, die

Verträglichkeit der eigenen Geräte im Sinne der

EMV-Richtlinie sicherzustellen. Die Erkenntnis,

Störsicherheit lässt sich nicht durch nachträg-

liche Prüfung erzielen, sondern muss über alle

Stufen einer Entwicklung erarbeitet werden, steht

außer Frage. Dabei muss EMV nicht teuer sein.

Einfache Hilfsmittel für den Bereich der entwick-

lungsbegleitenden Messtechnik halten Aufwand

und Kosten für die EMV-Sicherheit in einem

überschaubaren Rahmen. HAMEG bietet für diese

Untersuchungen kostengünstige Geräte für die

EMV-Pre-Compliance Messtechnik an.

HAMEG Spektrumanalysatoren, Netznachbil-

dungen und Nahfeldmesssonden für den Einsatz

bei der entwicklungsbegleitenden EMV-Mess-

technik bieten die richtige Hilfestellung wenn es

darum geht, schnell und kostengünstig nachprüf-

bare Ergebnisse zu erzielen.

Eigenschaften der Sonden

Die nach ergonomischen Gesichtspunkten aus-

gewählte Sondenform läßt sich gut handhaben.

Auf Grund der geringen Baugröße sind auch

Messungen an ungünstig zugänglichen Stellen

möglich. Die Spannungsversorgung der Sonden

erfolgt direkt aus einem HAMEG Spektrumana-

lysator. Lösungen zur Spannungsversorgung bei

Verwendung von Geräten anderer Hersteller sind

optional als Zubehör vorhanden. Die Sonden haben

eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm und lassen

sich sowohl an Spektrumanalysatoren, Messemp-

fängern und Oszilloskopen verwenden.

EMV-Nahfeldsondensätze

HZ540 und HZ550

HAMEG Nahfeld-Sondensätze für die EMV-Pre-

compliance-Messtechnik bestehen aus verschie-

denen Breitbandsonden mit unterschiedlicher

Empfangscharacteristik. Die Sonden werden in

Verbindung mit Spektrumanalysatoren, Mess-

empfängern oder Oszilloskopen zur qualitativen

Erfassung elektromagnetischer Strahlung ein-

gesetzt. Sie dienen vor allem zur Diagnose von

Störemissionen auf Leiterplatten, von integrierten

Schaltungen, Kabeln, Leckstellen in Schirmungen

und ähnlichen Störstrahlungsquellen. Die HAMEG

Sondensätze HZ50 und HZ550 sind entsprechend

der gewünschten Aufgabenstellung unterschied-

lich zusammengestellt.

Die Sondensätze enthalten in der Basisausstat-

tung eine aktive Magnetfeldsonde, einen aktiven

E-Feld-Monopol und eine aktive Hochimpe-

danzsonde. Abweichend vom Basissatz HZ50

ist der HZ550 um zusätzliche Sonden wie eine

µH-Feld-Sonde und eine passive Einstrahlsonde

erweitert.

Beschreibung der Sonden

E-Feld-Sonde HZ551

Die E-Feld-Sonde hat die höchste Empndlichkeit

der zum Einsatz kommenden Sonden und nimmt

Störstrahlungen im gesamten spezifizierten

Frequenzbereich omnidirektional auf. Sie wird

verwendet, um die Gesmtabstrahlung einer

Baugruppe oder eines Gerätes zu erfassen und

ermöglicht, sich einen ersten Überblick des Stör-

spektrums zu verschaffen. So dient die Sonde z. B.

dazu, um ein Ergebnis einer EMV-Prüfung durch

einen Dienstleister nachzuvollziehen, oder einfach

die Wirkung von Abschirmmaßnahmen zu prüfen.

Ferner kann man mit der E-Feld-Sonde Relativ-

messungen zu Abnahmeprotokollen durchführen.

Üblicherweise wird die Messung mit dieser Sonde

in einem Abstand von ca. 1m vom Messobjekt

durchgeführt.

H-Feld-Sonde HZ552

Die mit der E-Feld-Sonde ermittelten Störfre-

quenzen lassen sich dann mit der H-Feld-Sonde

im Nahbereich der Störquelle lokalisieren. Die

Sonde HZ55 hat konstruktionsbedingt eine hohe

Auösung. Mit ihr kann man kann z. B. schnell

feststellen welcher IC stark stört, Abschirmungen

auf „undichte“ Stellen untersuchen und Kabel

oder Leitungen auf mitgeführte Störleistungen

absuchen. Dabei ist die HZ55 wegen der geringen

Baugröße hervorragend für die Lokalisierung von

Störgrößen an ungünstig zugänglichen Stellen

oder für die Messung an sehr kleinen Störquellen,

z. B. SMD-Bauformen, geeignet.

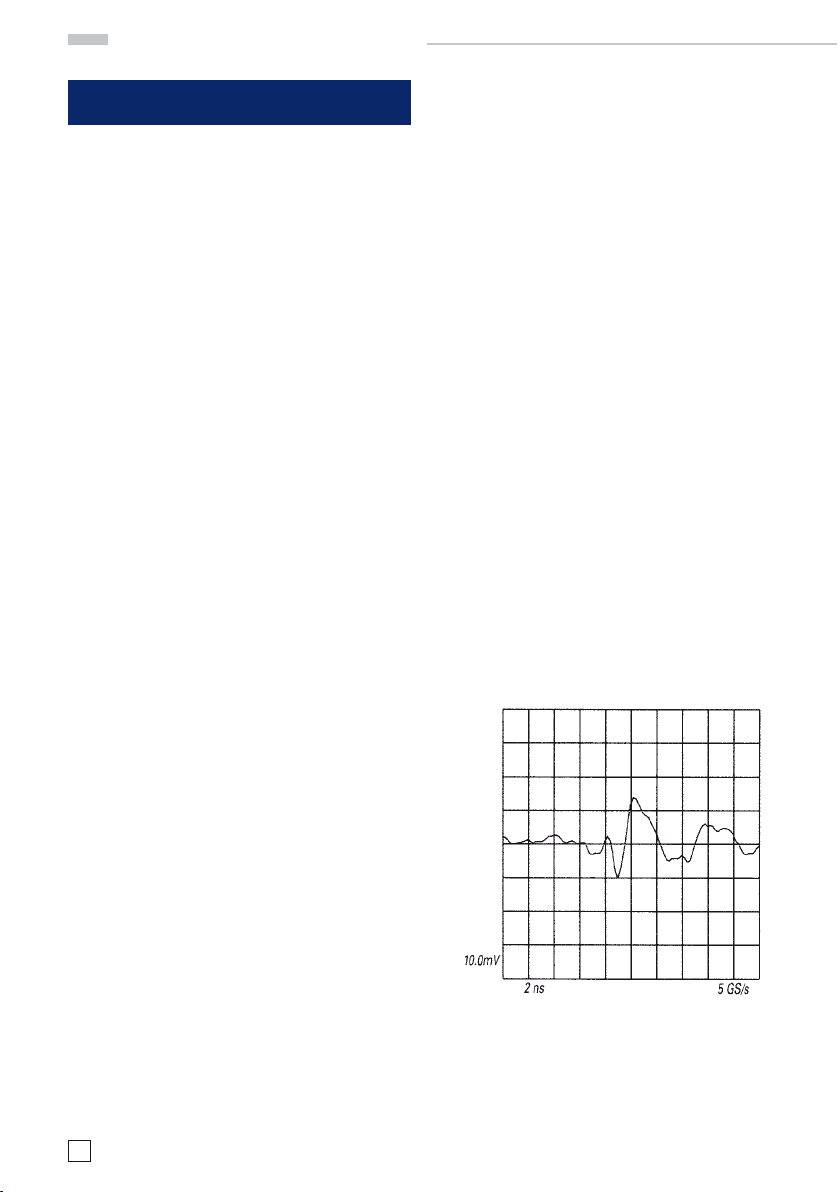

µH-Feld-Sonde HZ554

Die µH-Feld-Sonde dient zur Untersuchung von

H-Feldern an kleinsten SMD-Bauformen und auf

Leiterbahnen, sowie zur Detektion von Störströ-

men in Masseleitungen. Die Sonde ist empndlich

für Änderungen des magnetischen Flusses und