4

もくじ

PLG150-ANについて........................................................................................................................ 5

PLG150-ANの特長 ..........................................................................................................................5

PLG150-ANの取り付け................................................................................................................... 5

同梱品................................................................................................................................................... 5

パッケージ以外に必要なもの ............................................................................................................ 6

仕様....................................................................................................................................................... 7

付属のフロッピーディスクについて.................................................................................................7

プラグインソフトウェアのインストールと起動(Windows98/95のみ)................................. 9

AN音源のしくみ....................................................................................................................................11

1. アナログフィジカルモデリング音源の構成 ..............................................................................11

2. AN音源のVCO … 音程と音色を決定する................................................................................12

3. その他のユニットによって音色を変える..................................................................................15

4. AN音源のVCF … フィルターにより音色を加工する/音色の時間的な変化をつける.........16

5. AN音源のVCA … 音量を調節する/音量の時間的変化をつける...........................................16

6. 音を時間的に変化させる … LFOや各種EGを効果的に使い分ける ......................................17

7. さらに音色を加工する … DistortionとEQ.............................................................................18

メモリーバッファー構成....................................................................................................................19

AN音色の選択(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).............................................19

ANネイティブパートパラメーターのエディット

(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).........................................................................20

ANネイティブシステムパラメーターのエディット

(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).........................................................................21

AN音色の選択(XGプラグインシステムの場合)..............................................................................22

パート/パフォーマンスのレイヤーを指定する .............................................................................22

使用する音色を選ぶ..........................................................................................................................23

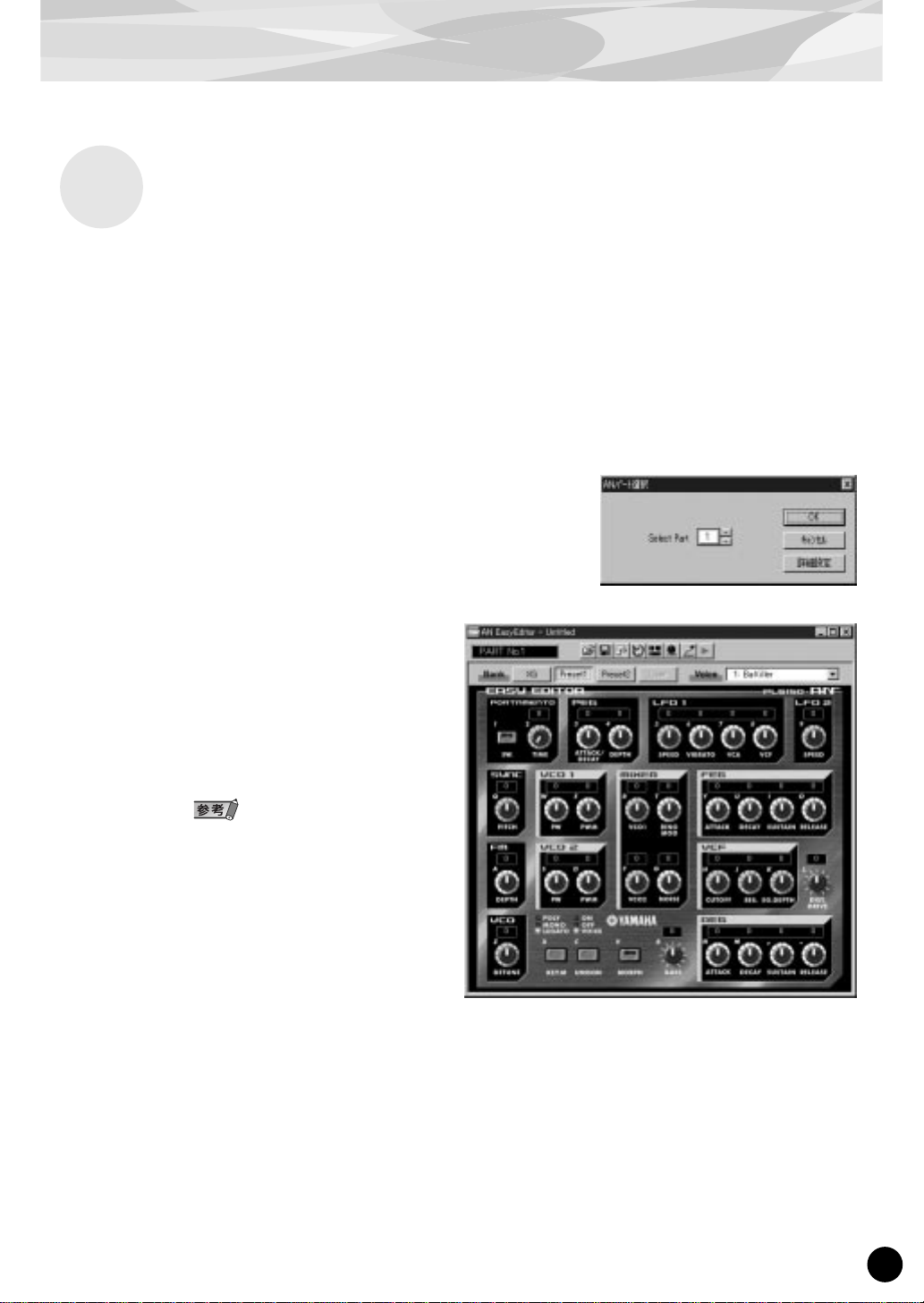

ANネイティブパートパラメーターのエディット(XGプラグインシステムの場合).......24

ANネイティブシステムパラメーターのエディット

(XGプラグインシステムの場合).........................................................................................................25

パラメーター詳細..................................................................................................................................26

PLG150-ANのネイティブパートパラメーター..........................................................................26

PLG150-ANのネイティブシステムパラメーター......................................................................32

資 料.........................................................................................................................................................35

ボイスリスト......................................................................................................................................35

シグナルフローチャート ..................................................................................................................48

アルペジオタイプリスト ..................................................................................................................49

コントロールマトリクス/フリー EGトラックパラメーターリスト............................................50

パラメーターネーム対応表 ..............................................................................................................51

MIDIデータフォーマット.................................................................................................................52

MIDIインプリメンテーションチャート..........................................................................................70

ソフトウェアのご使用条件 ..............................................................................................................72

ユーザーサポートサービスのご案内...............................................................................................73

保証とアフターサービス ..................................................................................................................75