EPS EL 3160-60A User manual

EPS GErmany

Elektronische Lasten Serie

Electronic Load Series

EL 3000A

160V/60A/400W

400V/25A/400W

EL 3160-60A: 35 320 200

EL 3400-25A: 35 320 201

3

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Sicherheitshinweise

• Das Gerät ist nur mit der angegebenen Netzspannung

zu betreiben

• Führen Sie keine mechanischen Teile, insbesondere

aus Metall, durch die Lüftungsschlitze in das Gerät ein

• Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkeiten al-

ler Art in der Nähe des Gerätes, diese könnten in das

Gerätgelangen

• Schließen Sie keine Spannungsquellen an, die eine

Spannung größer 180VDC (160V-Gerät) oder 460VDC

(400V-Gerät) erzeugen können

• Um eine Schnittstellenkarte in dem dafür vorgesehenen

Einschub zu bestücken, müssen die einschlägigen

ESD- Vorschriften beachtet werden.

• Die Schnittstellenkarte darf nur im ausgeschalteten

Zustand aus dem Einschub herausgenommen oder

bestückt werden. Eine Öffnung des Gerätes ist nicht

erforderlich.

• Beachten Sie die Grenz- bzw. Nennwerte des Gerätes

bei Anschluß einer Spannungsquelle oder Batterie

sowie bei Benutzung der Analogschnittstelle

• DerDC-Eingangistnichtabgesichert!

Allgemeines

Impressum

EPS Stromversorgung GmbH

Alter Postweg 101

86159 Augsburg

Germany

Telefon: 0821 / 570451-0

Web: www.eps-germany.de

© EPS

Nachdruck, Vervielfältigung oder auszugsweise, zweck-

entfremdete Verwendung dieser Bedienungsanleitung

sind verboten und können bei Nichtbeachtung rechtliche

Schritte nach sich ziehen.

4

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Leistungsbeschreibung ........................................................................................................................................ 5

2. Technische Daten ................................................................................................................................................. 5

2.1 Bedien- und Anzeigeeinheit ........................................................................................................................... 5

2.2 Gerätespezische Daten ................................................................................................................................ 6

3. Gerätebeschreibung ............................................................................................................................................. 7

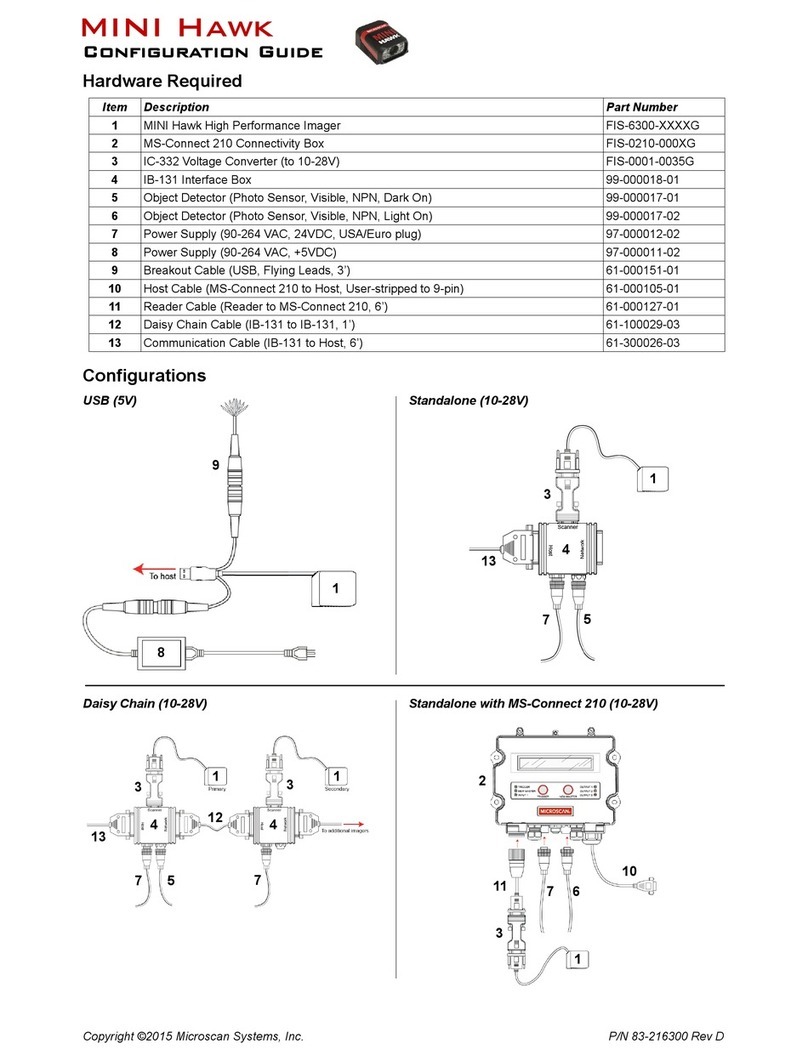

3.1 Frontansicht ................................................................................................................................................... 7

3.2 Rückansicht .................................................................................................................................................... 7

3.3 Lieferumfang .................................................................................................................................................. 8

4. Allgemeines zum Gerät ........................................................................................................................................ 8

4.1 Vorwort/Warnhinweis ...................................................................................................................................... 8

4.2 Netzanschluss / Erdung ................................................................................................................................. 8

4.3 Kühlung .......................................................................................................................................................... 8

4.4 Demontage ..................................................................................................................................................... 8

4.5 Temperaturabschaltung / Lüftung ................................................................................................................... 8

4.6 Regelverhalten und Stabilitätskriterium .......................................................................................................... 8

5. Installation ............................................................................................................................................................ 9

5.1 Sichtprüfung ................................................................................................................................................... 9

5.2 Netzanschluss ................................................................................................................................................ 9

5.3 Anschluss DC-Eingang .................................................................................................................................. 9

5.4 Erdung des DC-Eingangs .............................................................................................................................. 9

5.5 Anschlussklemme Aux (Fernfühlung) ............................................................................................................ 9

5.6 Steckplatz für Erweiterungskarte ................................................................................................................... 9

6. Bedienung .......................................................................................................................................................... 10

6.1 Die Anzeige .................................................................................................................................................. 10

6.2 Die Bedienelemente ..................................................................................................................................... 11

6.3 Gerät einschalten ........................................................................................................................................ 12

6.4 Ein- und Ausschalten des Eingangs ............................................................................................................. 12

6.5 Sollwerte einstellen ...................................................................................................................................... 12

6.6 Regelungsarten vorwählen .......................................................................................................................... 12

6.7 Benutzung von Level A und Level B ............................................................................................................. 13

6.7.1 Level A..................................................................................................................................................... 14

6.7.2 Level B .................................................................................................................................................... 14

6.7.3 Level A/B (Pulsbetrieb)............................................................................................................................ 14

6.7.4 Anstiegs- und Abfallzeit ........................................................................................................................... 15

6.8 Der Batterietestmodus ................................................................................................................................. 15

6.9 Bedienorte und Prioritäten ........................................................................................................................... 16

6.10 Reihen- und Parallelschaltung ..................................................................................................................... 16

7. Gerätekonguration ............................................................................................................................................ 17

7.1 Das Einstellungs-Menü ................................................................................................................................ 17

8. Die Analogschnittstelle ....................................................................................................................................... 19

8.1 Wichtige Hinweise ........................................................................................................................................ 19

8.2 Beispielkongurationen ................................................................................................................................ 19

8.3 Anwendungen .............................................................................................................................................. 20

8.4 Pinbelegung Analogschnittstelle .................................................................................................................. 21

9. Schnittstellenkarten ............................................................................................................................................ 22

10. Sonstiges ............................................................................................................................................................ 23

10.1 Zubehör und Optionen ................................................................................................................................. 23

10.2 Firmware-Aktualisierung .............................................................................................................................. 23

5

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

2. TechnischeDaten

2.1 Bedien-undAnzeigeeinheit

Ausführung

Anzeige: zweizeilige Zeichenanzeige mit

80 Zeichen

Bedienelemente:

2 Einstellknöpfe, 2 Drehschalter,

1 Taster

Anzeigeformate

Die Nennwerte bestimmen den maximal einstellbaren

Bereich.

Ist- und Sollwerte werden, sofern bei aktueller Betriebsart

möglich, alle auf einmal in der Anzeige dargestellt.

AnzeigevonSpannungswerten

Auösung: 3- oder 4-stellig

Formate: 0.0V…999.9V

AnzeigevonStromwerten

Auösung: 4-stellig

Formate: 0.00A…99.99A

AnzeigevonLeistungswerten

Auösung: 4-stellig

Formate: 0.0W…999.9W

AnzeigevonWiderstandswerten

Auösung: 4-stellig

Formate: 0.00Ω…99.99Ω

0.0Ω...999.9Ω

Zeitangaben

Die Zeit im Batterietest wird im Format

Stunden:Minuten:Sekunden (HH:MM:SS) dargestellt.

Auösung: 1s

Bereich: 1s...99h:59m:59s (99:59:59)

Diese Zeit kann über eine Schnittstellenkarte ausgelesen,

sowie die Pulsbreiten für A und B und die Anstiegszeit

im dynamischen Level A/B-Betrieb gelesen und gesetzt

werden.

Einzelheiten darüber sind im Handbuch zu den Schnitt-

stellenkarten bzw. im Programmierhandbuch zu nden.

Über das Gerät

1. Leistungsbeschreibung

Die elektronischen Lasten der Serie EL3000A sind kom-

pakte und robuste Geräte, die auf kleinem Raum eine

Vielzahl von interessanten Möglichkeiten bieten. Über die

gängigen Funktionen von elektronischen Lasten hinaus

können Batterien getestet werden oder Spannungs- bzw.

Stromquellen mit einem Impulsbetrieb belastet werden,

bei dem Pulsdauer, Anstiegszeit und Amplitude eines

Sollwertes einstellbar sind. Mittels einer Schnittstellenkar-

te können nahezu alle Funktionen des Gerätes gesteuert

und von einem PC aus überwacht werden.

Die Integration in bestehende, ferngesteuerte Systeme

ist mittels einer Schnittstellenkarte leicht möglich. Deren

Konguration ist einfach und wird am Gerät erledigt.

Die elektronischen Lasten können durch die zusätzliche

analoge Schnittstelle auf der Front von einer analogen

Steuereinheit (z. B. SPS) oder einem anderem Gerät

mit analoger Schnittstelle gesteuert werden bzw. dieses

steuern.

Das Gerät ist mikroprozessorgesteuert. Das erlaubt eine

genaue und schnelle Messung und Anzeige von Istwerten

sowie eine durch viele neue Funktionen erweiterbare

Bedienbarkeit, die sich mit einer rein analog arbeitenden

elektronischen Last nicht realisieren ließe.

Das kompakte Design in der Baugröße der Labornetzge-

räte der Serie PS 3000 B und 400W Nennleistung ermög-

lichen platzsparende Konzeptionierung von aufwendigen

und leistungsfähigen Anwendungen, wie z. B. industrielle

Prüfsysteme mit variablen Leistungen für die unterschied-

lichsten Anwendungen oder zu Demonstrations- und

Testzwecken im Entwicklungs- oder Ausbildungsbereich.

Durch die digitale Steuerung und die nachrüstbaren

Schnittstellenkarten ist die Anbindung an professionelle

industrielle Bussysteme wie CAN stark vereinfacht wor-

den. Nahezu alle Möglichkeiten der einzelnen Systeme

werden genutzt. Bei USB ergibt es sich, daß z. B. an

einem modernen PC vier oder mehr Netzgeräte ohne

weitere Hardware angeschlossen werden können. Bei

CAN können die Geräte in bestehende CAN-Bussysteme

eingebunden werden, ohne die anderen neu kongurieren

zu müssen. Adressbereich und Übertragungsrate können

für das EL 3000 A Gerät individulle eingestellt werden.

Die Hauptfunktionen im Überblick:

• Stellen von U, I, P und R, jeweils 0...100%

• Batterietest mit Ah- und Zeitzählung

• Wechselbare Schnittstellenkarten (CAN, USB, RS232,

IEEE/GPIB, Ethernet/LAN)

• Analoge Schnittstelle für externe Ansteuerung

• Pulsbetrieb zwischen zwei Sollwerten mit einstellbarer

Zeit, einstellbarer Anstiegs- und Pulszeit (Duty Cycle)

• 160V bei 60A oder 400V bei 25A und jeweils 400W

• Vector-Software kompatibles CAN-System

6

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Über das Gerät

2.2 GerätespezischeDaten

Netzeingang

Netzspannung 115V/230V umschaltbar 115V/230V umschaltbar

Netzfrequenz 50/60Hz 50/60Hz

Netzsicherung M0,63A M0,63A

DC-Eingang

Eingangsspannung U

nenn

160V 400V

Eingangsleistung P

nenn

400W 400W

Eingangsstrom I

nenn

60A 25A

Überspannungsschutzgrenze 1,1 * U

nenn

1,1 * U

nenn

maximal zulässige Eingangsspg. 180V 450V

Spannungsregelung

Einstellbereich 0…160V 0…400V

Auflösung Anzeige 100mV 100mV

Genauigkeit** <0,1% von U

nenn

<0,1% von U

nenn

Stromregelung

Einstellbereich 0…60A 0…25A

Auflösung Anzeige 10mA 10mA

Genauigkeit** <0,2% von I

nenn

<0,2% von I

nenn

Leistungsregelung

Einstellbereich 0…400W 0…400W

Auflösung Anzeige 100mW 100mW

Genauigkeit** <2% von P

nenn

<2% von P

nenn

Widerstandsregelung

Einstellbereich 1 0…10Ω0…40Ω

Auflösung Anzeige 10mΩ10mΩ

Genauigkeit**

<2% vom Widerstandsnennwert,

0,3% vom Stromnennwert

<2% vom Widerstandsnennwert,

0,3% vom Stromnennwert

Einstellbereich 2 10…400Ω40…800Ω

Auflösung Anzeige 100mΩ100mΩ

Genauigkeit**

<2% vom Widerstandsbereich,

0,3% vom Strombereich

<2% vom Widerstandsbereich,

0,3% vom Strombereich

DynamischeWerte

Stromanstiegs- und abfallzeit*** <50us <50us

Pegel 2 einstellbare Lastpegel pro Regelungsart 2 einstellbare Lastpegel pro Regelungsart

Einschaltzeiten Pulsbetrieb 2 einstellbar, 50us..100s 2 einstellbar, 50us..100s

Anstiegs-/Abfallzeit einstellbar, 30us…200ms einstellbar, 30us…200ms

Genauigkeit** <10% <10%

Triggereingang* ja, für externe Pegelumschaltung ja, für externe Pegelumschaltung

Batterietestfunktion

Modi Strom/Leistung/Widerstand Strom/Leistung/Widerstand

Batterieschutz Entladeschlußspannung einstellbar Entladeschlußspannung einstellbar

Anzeige Zeit und verbrauchte Batteriekapazität Zeit und verbrauchte Batteriekapazität

Anzeige 2 x 40 Zeichen, beleuchtet 2 x 40 Zeichen, beleuchtet

AnalogeSchnittstelle*

Steuereingänge 0...10V für U / I / P / R (0...100% Nennwert) 0...10V für U / I / P / R (0...100% Nennwert)

Monitorausgänge 0...10V für U / I (0...100% Istwert) 0...10V für U / I (0...100% Istwert)

Steuersignale intern/extern, Eingang ein/aus, R-Mode 10/400Ωintern/extern, Eingang ein/aus, R-Mode 40/800Ω

Meldesignale Überspannung / Übertemperatur Überspannung / Übertemperatur

Ausgänge Referenzspannung Referenzspannung

Kühlung

Kühlungsart Temperaturgesteuerte Lüfter Temperaturgesteuerte Lüfter

Umgebungstemperatur 0…40°C 0…40°C

Anschlüsse

Lasteingang Front, Sicherheitsklemmen Front, Sicherheitsklemmen

Senseeingang Rückseite, 4polige Klemme Rückseite, 4polige Klemme

Triggerausgang Rückseite, 4polige Klemme Rückseite, 4polige Klemme

Analoge Schnittstelle Front, 15polige Sub-D-Buchse Front, 15polige Sub-D-Buchse

AbmessungenBxHxT 240 x 120 x 300mm 240 x 120 x 300mm

Gewicht 6kg 6kg

Artikelnummer 35 320 200 35 320 201

UnterstützteSchnittstellenkarten CAN, USB, RS232, GPIB, Ethernet CAN, USB, RS232, GPIB, Ethernet

* technische Daten siehe "8. Die Analogschnittstelle"

*** Anstiegs und Abfallzeiten sind von 10%...90% und 90%...10% des Maximalstromes definiert

Alle Einzelwerte, die eine Toleranz angeben, sind typische Werte

EL3160-60A EL3400-25A

** Bezogen auf den jeweiligen Nennwert, gibt die Genauigkeit die max. Abweichung eines Istwertes zum Sollwert an

Beispiel: der Nennwert ist 60A, die Genauigkeit mit 0,2% angegeben. Ein Sollwert von 20A dürfte dann in einen Istwert von 19,88A…20,12A resultieren.

7

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Über das Gerät

3. Gerätebeschreibung

3.1 Frontansicht

Belegung AUX-Klemmleiste:

+S = Senseeingang Plus (+)

-S = Senseeingang Minus (-)

Gnd = Masse Triggerausgang

Tr = Triggerausgang*

* Führt das pulsbreitenbestimmte, interne Triggersignal als Rechteck

heraus, das sich durch die Einstellungen für den Level A/B-Betrieb ergibt

3.2 Rückansicht

Bild 1

Bild 2

8

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Über das Gerät

3.3 Lieferumfang

1 x Elektronische Last

1 x Gedruckte Bedienungsanleitung

1 x Netzkabel

4. AllgemeineszumGerät

4.1 Vorwort/Warnhinweis

Diese Bedienungsanleitung und das zugehörige Gerät

sind für Anwender gedacht, die sich mit dem Prinzip

einer elektronischen Last und deren Anwendung ausken-

nen. Die Bedienung des Gerätes sollte nicht Personen

überlassen werden, denen die Grundbegriffe der Elek-

trotechnik unbekannt sind, da sie durch diese Anleitung

nicht erläutert werden. Unsachgemäße Bedienung und

Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften können zur

Beschädigung des Gerätes, Personenschaden, sowie zu

Garantieverlust führen!

4.2 Netzanschluss/Erdung

Das Gerät wird über das Netzanschlusskabel geerdet.

Deshalb darf das Gerät nur an einer Schutzkontakt-

steckdose betrieben werden. Diese Maßnahme darf

nicht durch Verwendung einer Anschlussleitung ohne

Schutzleiter unwirksam gemacht werden.

4.3 Kühlung

Die Lufteinlässe in den Seiten und die Luftaustritte in

der Rückseite sind immer frei und sauber zu halten.

Hinter der Rückwand ist mindestens ein Abstand von 20

Zentimetern freizuhalten, damit die Luft ohne Probleme

entweichen kann.

Achtung!Aus den Luftaustritten an der Rückseite kann

heiße Luft austreten.

4.4 Demontage

Achtung! Gerät darf vom Anwender nicht repariert

werden.

Beim Öffnen des Gerätes oder beim Entfernen von Teilen

mit Hilfe von Werkzeugen, können Teile berührt wer-

den, die gefährliche Spannung haben. Das Gerät muss

deshalb vor dem Öffnen von allen Spannungsquellen

getrennt sein.

Das Arbeiten am geöffneten Gerät darf nur durch eine

Elektrofachkraft durchgeführt werden, die über die damit

verbundenen Gefahren informiert ist.

4.5 Temperaturabschaltung/Lüftung

Die Geräte sind mit temperaturgesteuerten Lüftern aus-

gestattet, die ständig drehen. Bei höheren Temperaturen

erhöht sich die Drehzahl, was zu einer gewissen Geräu-

schentwicklung führt.

Das Gerät schaltet bei zu hoher Temperatur automatisch

den Eingang ab. Wenn sich die Gerätetemperatur wieder

im erlaubten Bereich bendet, schaltet es automatisch

wieder ein. Dieser Fehler wird in der Anzeige angezeigt,

solange er vorhanden ist.

Der Fehler bleibt in der Anzeige stehen, bis er durch

die „Input on/off“-Taste bzw. REM-SB-Pin der analogen

Schnittstellen (bei Fernsteuerung) quittiert oder mittels

digitaler Schnittstelle ausgelesen wird. Ein interner Feh-

lerspeicher speichert bis zu drei aufgetretene Fehler und

wird nach dem Auslesen gelöscht.

4.6 RegelverhaltenundStabilitätskriterium

Die elektronische Last zeichnet sich durch schnelle

Stromanstiegs- und abfallzeiten aus, die durch eine hohe

Bandbreite der internen Regelung erreicht werden.

Werden Quellen mit eigener Regelung, wie zum Beispiel

Netzgeräte, mit der elektronischen Last getestet, so kann

unter bestimmten Bedingungen eine Regelschwingung

auftreten. Diese Instabilität tritt auf, wenn das Gesamt-

system (speisende Quelle und elektronische Last) bei

bestimmten Frequenzen zu wenig Phasen- und Ampli-

tudenreserve aufweist. 180° Phasenverschiebung bei >

0dB Verstärkung erfüllt die Schwingungsbedingung und

führt zur Instabilität. Das Gleiche kann auch bei Quellen

ohne eigene Regelung (z. B. Batterie) auftreten, wenn

die Lastzuleitung stark induktiv oder induktiv–kapazitiv ist.

Tritt eine Regelschwingung auf, ist das nicht durch einen

Mangel der elektronischen Last verursacht, sondern

durch das Verhalten des gesamten Systems. Eine Ver-

besserung der Phasen- und Amplitudenreserve kann

das wieder beheben. In der Praxis wird hierfür ein Kon-

densator direkt am DC-Eingang an der elektronischen

Last angebracht. Meistens kann eine kleine Kapazität im

Bereich 1µF zur Stabilisierung führen. Für langsamere

Systeme können auch mehrere 100 µF erforderlich sein.

Der Regelkreis ist, physikalisch bedingt, nicht in der

Lage z. B. den Innenwiderstand auf 0 zu regeln bzw. bei

sehr geringer Eingangsspannung den maximalen Strom

zuzulassen. Das Verhalten wird in diesen zwei Graken

verdeutlicht. Der Spannungsanstieg ist nahezu linear.

ElektronischeLastenEL3000/EL9000

EL3000

Seite 1 von 2

Staberock

E

A

Bienert

Diagramm

Thema

Projektleiter

Bearbeiter

Projekt

EA-Elektro

Automatik Art. Nr.

Datei : H:\dos\technik\Projekte\EL3000-9000A\Messungen & Tests\messung ue zu ie an el3000.vsd CAD Sys. MS-Visio

Meßwerte EL3160-60

Strom Spannung

60A 1,35V

45A 0,97V

30A 0,63V

15A 0,32V

Meßwerte EL3400-25

Strom Spannung

25A 0,95V

20A 0,74V

10A 0,36V

5A 0,18V

Widerstandsregelung (Verhältnis Ue/Ie)

60A Last

Widerstandsregelung (Verhältnis Ue/Ie)

25A Last

Iin/A

Uin/V

20

15

10

5

0,5 1 1,5

25

Iin/A

Uin/V

60

45

30

15

1 1,50,5

Iin/A

Uin/V

20

15

10

5

0,5 1 1,5

25

Iin/A

Uin/V

60

45

30

15

1 1,50,5

Meßwerte EL3160-60

Strom Spannung

60A 1,35V

45A 0,97V

30A 0,63V

15A 0,32V

Meßwerte EL3400-25

Strom Spannung

25A 0,95V

20A 0,74V

10A 0,36V

5A 0,18V

9

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

5. Installation

5.1 Sichtprüfung

Das Gerät ist nach der Lieferung auf Beschädigungen

zu überprüfen. Sollten Beschädigungen oder technische

Fehler erkennbar sein, darf das Gerät nicht angeschlos-

sen werden. Außerdem sollte unverzüglich der Händler

verständigt werden, der das Gerät geliefert hat.

5.2 Netzanschluss

Der Anschluß des Gerätes erfolgt mit der beiliegenden

Netzleitung.

Bei dem Anschlußstecker handelt es sich um einen 10A

Kaltgerätestecker nach IEC-Norm 320. Die Netzzulei-

tung ist ca. 1,5m lang und hat einen Querschnitt von 3

x 0,75mm2.

Die Absicherung des Gerätes erfolgt über eine 5 x 20mm

Schmelzsicherung (M0,63A), die in einem Sicherungs-

halter auf der Rückseite zugänglich ist.

5.3 AnschlussDC-Eingang

Der Lasteingang bendet sich auf der Vorderseite des

Gerätes. Der Anschluß einer Spannungsquelle erfolgt an

den Eingangsbuchsen durch Büschelstecker oder durch

Schraub-Klemmverbindung.

Der Eingang ist nicht über eine Sicherung abgesichert.

Um Beschädigungen durch ein einspeisendes Gerät zu

vermeiden, beachten Sie stets die für das Gerät zulässi-

gen Nennwerte. Gegebenenfalls ist eine externe Siche-

rung an der speisenden Quelle zu installieren (speziell

bei Batterieentladung).

Der Querschnitt der Eingangsleitungen richtet sich nach

der Stromaufnahme. Wir empfehlen:

bis 25A: 2 x 1mm² oder 1 x 4mm² mindestens

bis 60A: 2 x 6mm² oder 1 x 16mm² mindestens

proAnschlußleitung (Litze, frei verlegt) zu verwenden.

Achtung!

Max.Stromüberdie4mmBüschelstec-

ker-Kontakte32A!

5.4 ErdungdesDC-Eingangs

Die Eingänge “+” und “-“ sind erdfrei, so daß bei Bedarf

einer von beiden geerdet werden kann.

Achtung!BeiErdungeiner der Eingangspole muß

beachtetwerden,obbeiderSpannungsquelle(z.B.

Netzgerät)nichtaucheinAusgangspolgeerdetist.

Dieskannu.U.zueinemKurzschlußführen!

5.5 AnschlussklemmeAux(Fernfühlung)

Der Anschluß für die Fernfühlung bendet sich auf der

Rückseite des Gerätes, an der Klemme Aux.

Soll der Spannungsabfall auf den Zuleitungen (max.

1,1V pro Leitung) von der Spannungsquelle zur Last

kompensiert werden, kann die Last die Spannung des

speisenden Gerätes an der Klemme Auxmessen und

daraufhin regeln.

Weiterhin wird ein Triggersignal über die Pins TRIG und

GND herausgeführt.

Näheres über das Triggersignal siehe „6.7.3 Level A/B

(Pulsbetrieb)“.

Der Anschluss erfolgt polrichtig auf der Rückseite des Ge-

rätes an Pin 1 (+ Sense) und Pin 2 (–Sense) der Klemme

Aux. Empfohlener Querschnitt: 0,2mm2 – 2,5mm2 exible

Leitung mit Aderendhülsen.

(+) Sense darf nur am (+) des Verbrauchers und (–)

Sense nur am (–) des Verbrauchers angeschlossen

werden. Ansonsten können beide Systeme beschä-

digt werden.

5.6 SteckplatzfürErweiterungskarte

Das Gerät kann mit einer optionalen, digitalen Schnitt-

stellenkarte ausgestattet werden. Der Anschluß hierfür

bendet sich auf der Rückseite des Gerätes. Weitere

Informationen über die Schnittstellenkarten nden Sie

im Abschnitt 9. bzw. im externen Schnittstellenkarten-

handbuch.

Über das Gerät

10

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

6. Bedienung

Für eine Übersicht aller Bedien- und Anzeigeelemente

siehe auch Abschnitt 3.1.

6.1 DieAnzeige

Dies ist eine Übersicht über die zweizeilige Anzeige und

deren Aufteilung. Die linke Seite zeigt immer nur Istwerte

an, wenn die Last im Online-Betrieb (=eingeschaltet) ist:

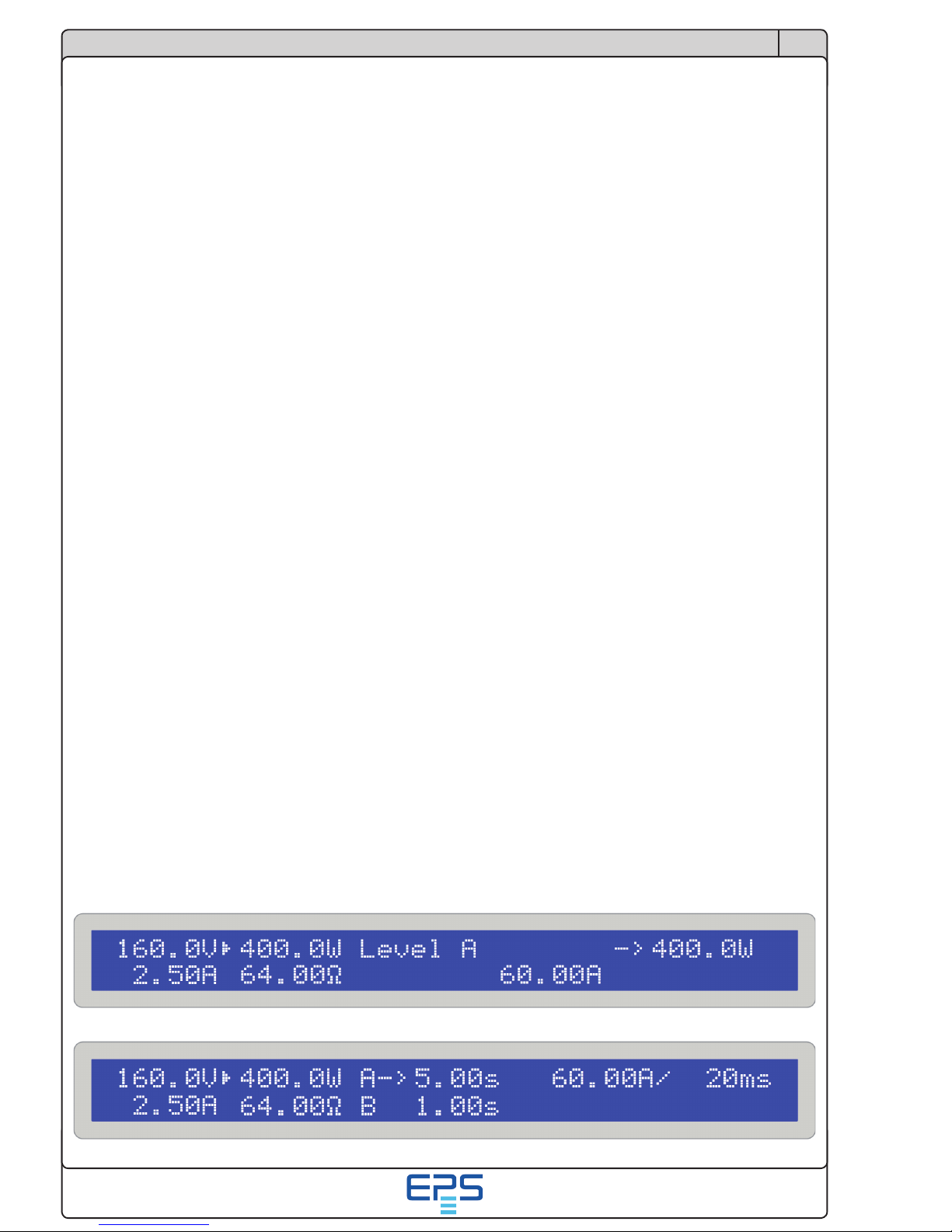

Bild 3

Der Indikatorfür die Regelungsart (ein Dreieck) erscheint

jeweils vor dem Istwert der zur Regelungsart gehört in

dem die Last gerade arbeitet. Diese kann von der vor-

gewählten abweichen, wenn ein Nennwert überschritten

wird. Dabei haben Strom- und Leistungsregelung Vorrang

vor der Spannungs- oder Widerstandsregelung. Das

bedeutet, daß die Last in den Konstantleistungsbetrieb

wechselt, sobald der Nennwert der Leistung erreicht

bzw. überschritten wird. Dies wird durch das Dreieck

angezeigt.

Im Standby (Last ausgeschaltet) wird der Status Standby

eingeblendet und nur noch der Istwert der Spannung

angezeigt:

Bild 4

Für verschiedene Betriebszustände erscheinen diverse

Texte in der rechten Seite der Anzeige:

Bild 5

Die Textmeldung Remotemodewird angezeigt, wenn

die Last über die Schnittstellenkarte (optional) in den

Fernsteuerbetrieb gesetzt wurde. Dies ist nur in den

Betriebsarten LevelA, B und A/B möglich.

Bild 6

Die Textmeldung Externalmode zeigt an, daß die Steue-

rung der Last über die analoge Schnittstelle aktiviert wur-

de. Die Sollwerte können in diesem Modus nicht am Gerät

eingestellt werden. Mehr Information siehe Abschnitt „8.

Die Analogschnittstelle“.

Über das Gerät

Alarmmanagement

Die Meldungen Overvoltage(Überspannung), Overtem-

perature (Übertemperatur)oder Powerfail(Eingangs-

spannungsfehler)zeigen Alarmsituationen an.

Ein Eingangsspannungsfehlertritt auf, wenn die Netz-

spannung zu niedrig ist. EinÜberspannungsfehlerwird

bei zu hoher DC-Eingangsspannung auftreten.

Für die DC-Spannungsgrenze siehe „2. Technische Da-

ten“. Nach dem Auftreten einer der beiden Fehler ist der

Lasteingang ausgeschaltet und kann, nach Beseitigung

der Ursache, wieder eingeschaltet werden. Ein Übertem-

peraturfehler tritt bei zu hoher Geräteinnentemperatur auf

und schaltet die Leistungsstufe zeitweise ab, bis sie wie-

der abgekühlt ist. Der Eingang bleibt dabei eingeschaltet.

Fehlermeldungen bleiben im Display stehen, bis sie

quittiert werden. Das dient dazu, dem Anwender mitzutei-

len, daß ein Fehler anliegt („active“) oder bereits wieder

gegangen („gone“) ist:

Bild 7

Ein bestehender Fehler hat Priorität in der Anzeige vor

einem gegangenen. Falls zwei Fehler gleichzeitig auftre-

ten, hat Überspannung die Priorität vor Übertemperatur

und dieser wiederum vor Powerfail.

Es können jedoch nur Fehler quittiert werden, die nicht

mehr aktiv (active) sind, sondern den Status „gegangen“

(gone) haben. Quttiert werden Fehler durch Drücken der

Taste „Input on/off“ bzw. Auslesen des internen Fehler-

speichers über eine digitale Schnittstelle. Der Puffer wird

nach dem Lesen oder manuellen Quittieren geleert, wenn

kein Fehler mehr anliegt. Bei analoger Fernsteuerung

müssen der oder die Fehler auch quittiert werden, indem

der Eingang ausgeschaltet wird (REM-SB = LOW). Ist der

Eingang bereits ausgeschaltet während ein Fehler auftritt,

quittiert das einen gegangenen Fehler automatisch und

der Status „(gone)“ erscheint nicht mehr.

Hinweis: ist eine Schnittstellenkarte GPIB gesteckt, liest

diese zyklisch den Fehlerspeicher aus und quittiert au-

tomatisch Fehler mit Status „(gone)“. Über SCPI werden

Fehler mit diesem Status nicht erfaßt. Bei einer Ether-

netkarte werden Gerätefehler wie diese gar nicht erfaßt.

11

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

6.2 DieBedienelemente

Netzschalter Power(1)

Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

Wahlschalter Mode(2)

Dient zur Vorwahl der Regelungs-

art, in der die Last arbeiten soll.

Die Regelungsarten beeinussen

sich gegenseitig. Wenn Sollwerte

von den Istwerten erreicht werden,

wechselt die aktuelle Regelungsart.

So kann es z. B. in der Stromregelung (CC) zu einer

Dominanz der Leistungsregelung (CP) kommen, wenn

die Ausgangsleistung die Nennleistung erreicht. Mehr zu

den Regelungsarten im Abschnitt „6.6 Regelungsarten

vorwählen“.

Folgende Regelungsarten sind wählbar:

CC Konstantstrombetrieb

CV Konstantspannungsbetrieb

CP Konstantleistungsbetrieb

CR10R Konstantwiderstandsbetrieb Bereich 1*

CR400R Konstantwiderstandsbetrieb Bereich 2*

* die gezeigten Bezeichnungen sind Beispiele

Das Umschalten der Regelungsart schaltet den Lastein-

gang aus und der zur Regelungsart gehörige Sollwert, z.

B. der Stromsollwert bei CC, wird zur Einstellung ange-

wählt (Pfeil vor dem Sollwert). Andere Sollwerte können

danach auch angewählt und eingestellt werden.

Hinweis: Vorwahl von CV gibt die Einstellung des Span-

nungssollwertes frei. Gleiches gilt bei CR für den Wider-

standssollwert.

Wahlschalter LevelControl(3)

Dient zur Wahl der Betriebsart zwi-

schen Level A,B,A/Bund Battery.

Für jede Betriebsart werden andere

Sollwerte verwendet. Das bedeutet,

daß man in Stellung A für den Level

A andere Werte für U, I usw. einstellen

kann als für Level B. Beim Umschalten in eine andere

Regelungsart werden die Werte beibehalten, jedoch

auf Standardwerte zurückgesetzt, wenn die Einstellung

Keepsetvalues auf no gesetzt wurde (siehe „7. Gerä-

tekonguration“). Das Betätigen des Schalters schaltet

den Lasteingang aus, mit Ausnahme bei einem Wechsel

zwischen A->Bbzw. B->A, damit man manuell zwischen

A und B hin- und herschalten kann.

Die zuletzt eingestellten Sollwerte werden beim Ausschal-

ten des Gerätes oder Unterspannungsfehler (Power fail)

gespeichert und stehen nach dem Einschalten wieder

zur Verfügung, wenn die Einstellung Keepsetvalues=

yes gewählt wurde.

Bedeutung der einzelnen Schalterstellungen:

A Schaltet auf die Sollwerte für den Level A um.

Diese werden nach dem Umschalten sofort

gesetzt.

B Schaltet auf die Sollwerte für den Level B um.

Diese werden nach dem Umschalten sofort

gesetzt.

A/B Schaltet die Last offline und aktiviert den

Pulsbetrieb (frequenzbehafter, automatischer

Wechsel zwischen Level A und B).

Battery Schaltet die Last ofine und aktiviert den Bat-

terietestmodus.

Setup Schaltet die Last ofine und aktiviert das Ein-

stellungs-Menü. Hier können geräte- bzw.

schnittstellenspezische Einstellungen ge-

macht werden.

Mehr zu den Betriebsarten in Abschnitt „6.7 Benutzung

von Level A und Level B“.

TasterInputon/off(4)

Dient zum Ein- und Ausschalten des Lastbetrie-

bes (Lasteingang ein/aus). Der ausgeschaltete

Zustand wird mit Standby im Display ange-

zeigt. Das Einschalten des Lastbetriebes kann

durch bestimmte Umstände verhindert werden,

zum Beispiel wenn eine Überspannung auftritt oder ein

anderer Fehler vorliegt oder das Gerät über die analoge

bzw. digitale Schnittstelle ferngesteuert wird.

Im Batterietestmodus wird im ausgeschalteten Zustand

zusätzlich die Zeitzählung pausiert bzw. im eingeschal-

teten Zustand fortgeführt.

Der Taster dient zusätzlich zum Quittieren der Alarman-

zeige im Display. Nach dem Quittieren verschwindet die

Alarmanzeige, sofern kein Fehler mehr aktuell ist, und

der Taster kann den Eingang wie gehabt freigeben.

Im Remotebetrieb, d.h. Steuerung über eine digitale

Schnittstellenkarte, kann der Zustand „Remote“ durch

Drücken der Taste von >3s zwangsweise beendet wer-

den.

Neu ab Firmware 5.01: in der Betriebsart „Battery“ werden

bei ausgeschaltetem Eingang durch Drücken des Tasters

>3s die Zählwerte der Zeit und Ah auf 0 zurückgesetzt.

Drehknopf Selection(5)

Dieser Drehknopf hat keinen Endanschlag.

Mit jeder Drehung (= ein Rastschritt) wählt

Selection ein anderes Element in der An-

zeige zum Einstellen bzw. im Einstellungs-

Menü einen anderen Parameter an. Vor

dem einzustellenden Wert wird ein Pfeil (->)

plaziert.

Die Anwahl erfolgt bei Rechtsdrehung in der Reihenfolge

„links oben -> links unten -> rechts oben -> rechts unten“.

Bei Linksdrehung bewegt sich der Pfeil in umgekehrter

Reihenfolge.

Bedienung des Gerätes

12

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

In der Betriebsart LevelA/Boder im Einstellungs-Menü

sind mehrere „Seiten“ anwählbar. Dort erscheinen am

rechten Rand der Anzeige zwei auf und ab zeigende

Dreiecke, die symbolisieren sollen, daß hier noch wei-

tergeschaltet werden kann. Wenn man durch Links- oder

Rechtsdrehung am Ende angekommen ist, springt der

Pfeil wieder zurück auf die erste bzw. letzte Einstellseite.

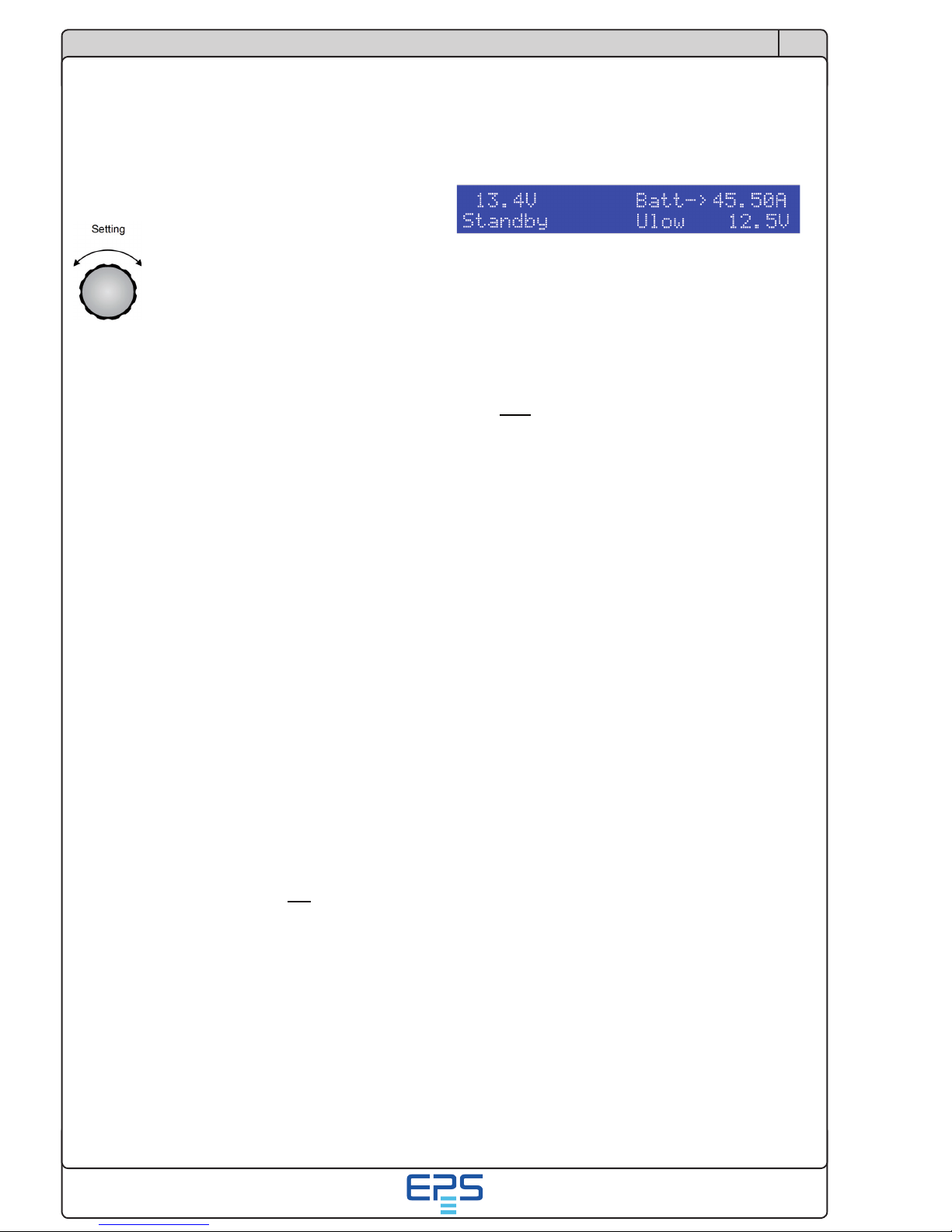

Drehknopf Setting(6)

Dieser Drehknopf hat keinen Endanschlag.

Mit jeder Drehung (= ein Rastschritt) ändert

Setting(6) den Sollwert bzw. den Parameter

(im Einstellungs-Menü), der mit dem Dreh-

knopf Selection(5) ausgewählt wurde.

Es gilt: je schneller man den Geber dreht,

desto schneller wird der Sollwert erhöht

oder verringert, die Schrittweite erhöht sich dabei. Mit

langsamen Dreh-bewegungen kann also der Sollwert

in kleinen Schritten verändert werden und mit schnellen

Drehbewegungen in großen Schritten.

Wird durch das Drehen der untere oder obere Grenz-

wert des Sollwertes erreicht, bleibt der Sollwert auf dem

Grenzwert stehen, bis er durch Drehen in entgegenge-

setzte Richtung wieder verändert wird.

6.3 Geräteinschalten

Das Einschalten des Gerätes geschieht über den Netz-

schalter. Nach dem Einschalten des Gerätes werden

in der Anzeige der Gerätetyp und die Firmwareversion

ausgegeben.

Nachdem das interne System überprüft und hochgefah-

ren ist, stellen sich, jenachdem wie die Einstellung Keep

setvaluesgewählt wurde, die letzten Sollwerte wieder

her oder Standardsollwerte ein. Der Lasteingang ist nach

dem Einschalten des Gerätes stets ofine, also aus.

6.4 Ein-undAusschaltendesEingangs

Durch Betätigung des Tasters Inputon/off(4)wird der

Lasteingang eingeschaltet, sofern dies für den momen-

tanen Zustand freigegeben ist, und die Last beginnt, im

Lastbetrieb zu arbeiten.

Nochmaliges Betätigen des Tasters schaltet den Lastein-

gang aus.

Der Eingang kann auch durch den Pin „REM-SB“ der

analogen Schnittstelle (Pin = low) ausgeschaltet werden,

wenn er vorher eingeschaltet war. Einschalten über die-

sen Pin geht nicht, wenn er vorher aus war.

Wenn der Lasteingang ein ist, werden alle vier Istwerte

von Strom, Spannung, Leistung und Widerstand auf der

linken Display-Hälfte angezeigt.

Ist der Lasteingang aus, dann wird nur der Istwert der

Eingangsspannung angezeigt, da in diesem Zustand

keine sinnvollen Istwerte für Strom, Leistung und Wider-

stand vorhanden sind. Im Batterietestmodus wird durch

das Betätigen des Tasters außerdem die Zeitmessung

gestoppt bzw. wieder gestartet.

Das Einschalten des Lastbetriebes kann durch bestimmte

Umstände verhindert werden. Zum Beispiel wenn eine

Überspannung auftritt oder ein anderer Fehler vorliegt

oder das Gerät über die analoge bzw. digitale Schnittstelle

ferngesteuert wird.

Der Aus-Zustand des Einganges wird so angezeigt:

Bild 8

6.5 Sollwerteeinstellen

Hinweis: Sollwerte, die bei der mit Schalter Mode (2)

aktuell gesetzten Regelungsart nicht verändert werden

dürfen, werden nicht angezeigt und können auch nicht

angewählt werden.

Sollwerte können am Gerät eingestellt werden, wenn in

der Anzeige der Status External mode oder Remote

mode nicht angezeigt wird.

a)ZustellendenSollwertauswählen

In den Betriebsmodi A, B, A/Bund Batterywird durch

Drehen von Selection (5) der einzustellende Sollwert

ausgewählt.

Im Einstellungs-Menü (Schalter „Level Control“ in Stellung

Setup) wird hierbei ein anderer Parameter zum Einstellen

ausgewählt. Siehe auch „7.1 Das Einstellungs-Menü“.

b)Sollwerteinstellen

Mit Setting(6)wird der zuvor mit Selection(5) ausge-

wählte Sollwert eingestellt. Es gilt: je schneller man den

Geber dreht, desto schneller wird der Sollwert erhöht oder

verringert. Mit langsamen Drehbewegungen kann also

der Sollwert in kleinen Schritten verändert werden und

mit schnellen Drehbewegungen in großen Schritten. Wird

durch das Drehen der untere oder obere Grenzwert des

Sollwertes erreicht, bleibt der Sollwert auf dem Grenz-

wert stehen, bis er durch Drehen in entgegengesetzte

Richtung wieder verändert wird.

Wichtig! Es gilt, daß im LevelA/B-Betriebsmodus

derLevelAimmergrößer(odergleich)seinmußals

LevelB!Darausergibtsich,daßLevelBnachoben

hinnurbiszumWertvonLevelAeingestelltwerden

kannundLevelAnachuntenhinnurbiszumWert

vonLevelB.

6.6 Regelungsartenvorwählen

Mit dem Drehschalter Mode(2) wird die Regelungsart

der Last vorgewählt. Es stehen vier Regelungsarten zur

Auswahl: CC,CV,CP und CR. Die Sollwerte bestimmen

später das tatsächliche Regelungsverhalten.

CCbedeutet Konstantstrombetrieb. Dabei sind nur die

Sollwerte für den Strom und für die Leistung veränderbar.

In dieser Regelungsart wird der Eingangsstrom auf den

eingestellten Stromsollwert ausgeregelt und gehalten

(Stromregelung), sofern die Stromquelle in der Lage ist,

den Strom zu liefern. Die Einstellung für die Leistung

kann, je nach Wert, die aufzunehmende Leistung und

somit den Strom zusätzlich begrenzen.

13

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Ein Wechsel der Regelungsart auf CC setzt den zuletzt

einstellten Sollwert für Leistung auf Maximum und den

Sollwert für den Strom auf 0, wenn in den Einstellungen

der Parameter Keepsetvalues auf no gestellt wurde. Bei

Auswahl yes werden die zuletzt eingestellten Sollwerte

weiter benutzt. Siehe auch „7.1 Das Einstellungs-Menü“.

CVbedeutet Konstantspannungsbetrieb. Hierbei sind

die Werte für Spannung, Strom und Leistung veränderbar.

In dieser Regelungsart wird die Eingangsspannung auf

den vorgegebenen Wert begrenzt, indem die Last die

Stromquelle strommäßig so stark belastet, daß deren

Spannung auf den an der Last eingestellten Wert zusam-

menbricht. Ist die speisende Einheit in der Lage, mehr

Strom zu liefern als der Stromnennwert der Last beträgt,

dann kann der Spannungssollwert nicht erreicht werden.

Ein Wechsel der Regelungsart auf CV setzt die Sollwerte

für Spannung, Strom und Leistung auf Maximum, wenn

in den Einstellungen der Parameter Keepsetvalues auf

no gestellt wurde. Bei Auswahl yes werden die zuletzt

eingestellten Sollwerte weiter benutzt. Siehe auch „7.1

Das Einstellungs-Menü“.

Hinweis: die CV-Regelungsart ist für den Batterietest

nicht zulässig, daher wird bei Wahl von CV für den Bat-

terietest eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinweis: der Spannungssollwert, der der Regelungsart

CV zugeordnet ist, muß in den anderen Regelungsarten

auf 0 gesetzt sein. Daher ist er bei der manuellen Bedie-

nung in CC, CP oder CR nicht anwähl- und einstellbar. Bei

Fernsteuerung über digitale Schnittstelle kann der Span-

nungssollwert aber gesetzt werden. Bei Fernsteuerung

über analoge Schnittstelle muß der Spannungssollwert

sogar vorgegeben werden. Allerdings wird empfohlen,

für einen normalen Betrieb von CC, CP oder CR diesen

Sollwert auf 0V zu setzen, z. B. über eine Brücke nach

AGND.

CP bedeutet Konstantleistungsbetrieb. Hierbei sind

die Werte für Leistung und Strom veränderbar. In dieser

Regelungsart wird die Spannungs- oder Stromquelle

soweit belastet, bis sich die gewünschte Leistung aus

der Eingangsspannung und dem einießenden Strom

nach P = U * I ergibt. Ist die Eingangsspannung so

niedrig, daß der einießende Strom den Nennstrom des

Gerät übersteigt, kann die Leistung nicht erreicht wer-

den. Gleichzeitig wird die Strombegrenzung aktiv. Dies

gilt auch für einen zu niedrigen einießenden Strom bei

konstanter Eingangsspannung bis zum Nennwert. Auch

hier kann die gewünschte Leistung nicht erreicht werden.

Ein Wechsel der Regelungsart auf CP setzt den Sollwert

für Strom auf Maximum und den der Leistung auf 0 zu-

rück, wenn in den Einstellungen der Parameter Keepset

values auf no gestellt wurde. Bei Auswahl yes werden

die zuletzt eingestellten Sollwerte weiter benutzt. Siehe

auch „7.1 Das Einstellungs-Menü“.

CR bedeutet Konstantwiderstandsbetrieb, aufgeteilt in

zwei Bereiche. Für die jeweiligen Werte siehe technische

Daten.

Hinweis: Die CR-Regelungsart ist nur aktiv, wenn der

Wahlschalter Mode auf einem der beiden Widerstands-

bereiche steht.

Beide Bereiche verhalten sich gleich, unterscheiden

sich beim Einstellen des Sollwertes lediglich durch eine

höhere Genauigkeit des kleineren Widerstandbereiches.

Hierbei sind die Werte für Strom, Leistung und Widerstand

veränderbar.

In dieser Regelungsart wird die Spannungs- oder

Stromquelle soweit belastet, bis sich aus dem Verhältnis

von angelegter Spannung zu einießendem Strom der

gewünschte Widerstand ergibt (R = U / I). Ist die Ein-

gangsspannung so hoch, daß der einießende Strom

den Nennstrom des Gerät übersteigt, kann der Wider-

stand nicht erreicht werden. Gleichzeitig wird die Strom-

begrenzung aktiv. Wenn das Produkt aus angelegter

Spannung und einießendem Strom, also die Leistung,

den Nennwert übersteigt, wird die Leistungsbegrenzung

aktiv. Dann kann der gewünschte Widerstand auch nicht

erreicht werden.

Ein Wechsel der Regelungsart auf CR setzt die Sollwerte

für Strom, Leistung und Widerstand auf Maximum zurück,

wenn in den Einstellungen der Parameter Keepsetva-

lues auf no gestellt wurde. Bei Auswahl yes werden die

zuletzt eingestellten Sollwerte weiter benutzt. Siehe auch

„7.1 Das Einstellungs-Menü“.

6.7 BenutzungvonLevelAundLevelB

Erläuterung

Die Bezeichnungen Level A und Level B stehen für zwei

unterschiedliche Sätze von Sollwerten zwischen denen

man hin- und herschalten kann, um z. B. einen Sollwert-

sprung herbeizuführen. Das geht entweder manuell mit

dem Schalter LevelControl(3) bzw. von außen über

die analoge Schnittstelle mit dem Triggereingang (nur

im A/B-Betrieb).

Es gibt für Level A und B je fünf Sollwerte, die den vier

Regelungsarten zugeordnet sind. Das heißt, daß der

Sollwert für den Strom der Konstantstromregelung zuge-

ordnet ist und durch die zwei Werte A und B wahlweise

bestimmt wird. Wenn zum Beispiel die Regelungsart Kon-

stantleistung gewählt wurde, kann man durch Umschalten

zwei verschiedene Sollwerte für die Leistungsbegrenzung

einstellen und somit Leistungssprünge erzeugen. Bei Ver-

wendung des A/B-Betriebes (siehe 6.7.3) geschieht das

Umschalten von A nach B und umgekehrt automatisch,

zusammen mit den einstellbaren Pulszeiten für A und

B. Es wird dadurch ein rechteckförmiger Sollwertverlauf

erzeugt, dessen Amplitude durch A und B und dessen

Periodendauer und somit Frequenz durch die Summe der

beiden variablen Pulszeiten von A und B bestimmt wer-

den. Diese bestimmen daher auch den sog. Duty Cycle.

Beispiel: A = 10ms, B = 90ms, dann ergeben sich 100ms

Periodendauer (= 10Hz) mit einem Duty Cycle von 10%.

Bedienung des Gerätes

14

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

6.7.3 LevelA/B(Pulsbetrieb)

Dieser Modus vereint zwei Sollwerte A und B mit zwei für

A und B separat einstellbaren Pulszeiten. Diese ergeben

eine Periodendauer und durch das resultierende Signal

erzeugt die Last Sollwertsprünge zwischen den Sollwer-

ten von A und B. Zusätzlich ist die Anstiegs- bzw. Abfallzeit

der Sollwertsprünge einstellbar. Dies wird jedoch nur auf

den Sollwert angewendet, der zur gewählten Regelungs-

art gehört. Es wird in der CC-Regelungsart der Strom-

sollwert gepulst usw., wobei die anderen Sollwerte wie

sonst konstant bleiben. Siehe auch Bild 11 und Bild 12.

In dieser Betriebsart ist die Pulszeit für A dem Sollwert

von A zugeordnet usw. Die Summe der Pulszeiten ergibt

eine Periodendauer t, die mit f=1/t eine bestimmte Fre-

quenz ergibt. Die Pulszeiten sind jeweils von 50us...100s

einstellbar. Daraus ergibt sich eine Zeit von 100us...200s,

was einer Frequenz von 10kHz...0,005Hz entspricht.

Hinweis: Alarme wie OV oder PF (Powerfail) (siehe

Abschnitt 6.1, Punkt „Alarmmanagement“), die den

Eingang abschalten, stoppen auch den Pulsbetrieb. Er

kann wieder aufgenommen werden, nachdem alle Alarme

quittiert wurden.

ExternerTrigger

Die über den Triggereingang „Trigger In“ (Pin 14 der

analogen Schnittstelle) extern steuerbare Umschaltung

zwischen A und B ist nur im Level A/B-Betrieb möglich.

Die Verwendung muß im Einstellungs-Menü mit der

Option Triggermode freigegeben werden (siehe „7. Ge-

rätekonguration“). Die Standardeinstellung ist internal.

Durch Setzen auf external wird der Level-Wechsel im

A/B-Betrieb auf den Triggereingang umgeschaltet. Die

Einstellung für die Anstiegszeit bleibt dabei wirksam, die

Pulszeiten werden allerdings durch das externe Trig-

gersignal bestimmt. Ist der ext. Trigger aktiv, werden in

der Anzeige die Pulszeiten ausgeblendet und sind nicht

mehr einstellbar. Weiterhin wird „Ext.trigger“ angezeigt.

Mit dem Drehknopf Selection(5) können die Sollwerte für

A und B, sowie die beiden Pulszeiten für Level A und B

angewählt und eingestellt werden. In der Anzeige erschei-

nen zur Kennzeichnung der Zugehörigkeit A und B. Bei

der Auswahl des einzustellenden Wertes wird wiederum

ein Pfeil (->) vor den Wert gestellt. Zusätzlich ist noch die

Anstiegs/Abfallzeit für den automatischen Wechsel von A

nach B (und umgekehrt) einstellbar. Diese beiden Zeiten

sind gleich, daher können sie nicht für A und B getrennt

eingestellt werden.

Bild 10: Level A/B-Betrieb mit Pulszeiteneinstellung

Bild 9: Normaler Lastbetrieb in CP-Regelungsart

6.7.1 LevelA

Bei Auswahl der Betriebsart LevelA mit dem Schalter

LevelControl(3) werden die Sollwerte von Level A aktiv.

Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Last nicht im

Remotemode oder im Externalmode ist. In der Anzei-

ge wird LevelA angezeigt und ein Pfeil (->) vor den zur

gewählten Regelungsart gehörenden Sollwert gesetzt,

damit dieser sofort variiert werden kann.

Die anderen Sollwerte können über Auswahl mit Selec-

tion(5) angewählt und mit Setting(6)verändert werden.

Welche Sollwerte veränderbar sind, hängt von der ge-

wählten Regelungsart ab. Im Konstantleistungsbetrieb

sind das z. B. der Strom und die Leistung, weil der Soll-

wert für den Widerstand nur im Konstantwiderstandsbe-

trieb zur Verfügung steht und die Spannung auf 0 gesetzt

sein muß. Siehe Bild 9.

Der in diesem Modus eingestellte Sollwert bleibt bei

eingeschalteter Last solange erhalten, bis er geändert

wird. Auch bei Umschalten auf LevelB, LevelA/B oder

Batterietest. Dies gilt nicht, wenn die Einstellung Keep

setvalues auf no (siehe „7.1 Das Einstellungs-Menü“)

gesetzt ist. Dann wird der Sollwert auf einen bestimmten

Wert, in Abhängigkeit von der gewählten Regelungsart,

zurückgesetzt (siehe auch „6.6 Regelungsarten vorwäh-

len“).

Im Level A-Modus kann die Last auf Fernsteuerbetrieb

umgeschaltet und von einem PC aus wie bei manueller

Bedienung gesteuert werden.

Die zuletzt gewählte Einstellung des Schalters „Level

Control“ wird bei Wechsel in den Remote-Betrieb über-

nommen. Danach kann über einen entsprechenden

Befehl die Betriebsart geändert werden, mit Ausnahme

bei Nutzung einer GPIB-Schnittstelle (IF-G1).

6.7.2 LevelB

Bei Auswahl des LevelB mit dem Schalter LevelCon-

trol(3) wird auf den manuellen Betrieb umgeschaltet.

LevelB funktioniert ansonsten genau wie LevelA. Nach

dem Umschalten werden sofort die Sollwerte von Level

Beingestellt. Im LevelB-Modus kann die Last auch auf

Fernsteuerbetrieb umgeschaltet werden und von einem

PC aus wie bei manueller Bedienung gesteuert werden.

Die zuletzt gewählte Einstellung des Schalters „Level

Control“ wird bei Wechsel in den Remote-Betrieb über-

nommen.

15

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Die Anzeige erfolgt als Slew Rate im Format

∆Sollwert/∆Zeit, also wie in Bild 10 z. B. 60A/20ms.

Der Level A/B-Betrieb wird gestartet, sobald die Last

online geschaltet wird.

Hinweis: im Level A/B-Betrieb gilt, daß der Sollwert

für Level A immer größer sein muß als der für Level B.

Man kann also Level A nach unten hin nur bis Level B

einstellen und Level B nach oben hin nur bis Level A.

Wenn Level A sich anscheinend nicht einstellen läßt,

kann es daran liegen, daß Level B auf den gleichen Wert

eingestellt ist.

Bild 11 zeigt einen möglichen Verlauf einen Sollwertes

(U, I, P oder R) mit einstellbarer Pulsbreite und variablen

Leveln. Die Anstiegs/Abfallzeit ist einstellbar, aber für A

und B gleich.

Wird die Anstiegszeit auf den Minimalwert gestellt, er-

gibt sich ein nahezu ideales Rechtecksignal. Bild 12 ist

nur eine Verdeutlichung. Der reale Verlauf eines z. B.

gepulsten Stromes bei 1kHz wird mehr oder weniger

abweichen, da dieser von mehreren Faktoren abhängt

bzw. beeinußt wird. Wie z. B. das Ausregelverhalten der

speisenden Quelle (Netzgerät), die Ausregelzeit der Last

oder Leitungsimpedanzen etc.

Da im gepulsten Betrieb die Istwerte ebenso „pulsen“

und die Anzeige sich ständig ändernde, nicht lesbare

Werte anzeigt, werden die Istwerte nun nur noch bei

Pulszeiten >=1s (für je A und B) angezeigt. Dann sind sie

mit dem Auge gut ablesbar. Die Istwerte werden intern

aber trotzdem weitaus öfter ermittelt und zwar alle paar

Millisekunden.

Bedienung des Gerätes

Sie können weiterhin über eine Schnittstellenkarte aus-

gelesen werden, sind dann aber nicht eindeutig Level A

oder Level B zugeordnet, sondern können auch während

des Anstiegs/Abfalls gemessen sein.

6.7.4 Anstiegs-undAbfallzeit

Die Anstiegs- und Abfallzeit ist stufenlos einstellbar in

einem Bereich von 30us...200ms. Die Schrittweite ist

dabei nicht linear. Beide Zeiten sind gleich, siehe auch

Verdeutlichung in Bild 11. Die Genauigkeit liegt bei max.

+ 10%.

Die Darstellung in der Anzeige erfolgt als Anstieg bzw.

Slew Rate im Format ∆Wert/Zeit. Beispiel: der Sollwert

von A wurde auf 40A gesetzt und der von B auf 20A, so

wird ein Sollwertsprung von 20A in einer Zeit x, z. B.

100ms, erzeugt. Angezeigt wird dies als 20A/100ms. Der

∆Wert ist hier an dieser Stelle nicht einstellbar.

Hinweis: die Pulsbreiten von Level A und B sollten stets

größer als die Anstiegszeit sein, da sich sonst ein drei-

eckiges oder andersförmiges Sollwertsignal ergibt. So

ergibt z. B. eine Pulszeit von 100ms für A und B sowie

eine Anstiegs/Abfallzeit von 100ms ein Dreieckssignal mit

einer Periodendauer von 200ms. Da dies bei bestimmten

Anwendungen gewollt sein kann, beeinußt die Einstel-

lung der Anstiegszeit die Werte für die Pulsbreiten nicht.

6.8 DerBatterietestmodus

Erläuterung

Die Betriebsart „Battery“ gibt dem Anwender die Möglich-

keit, eine Batterie als Spannungsquelle anzuschließen

und deniert zu entladen. Dabei werden Strom und Zeit

gemessen und als verbrauchte Batteriekapazität (Ah)

angezeigt. Die einstellbare Unterspannungsabschalt-

schwelle Ulow bewirkt, daß die Batterie nicht tiefentladen

wird. Dazu muß diese Schwelle mindestens einmal ein-

gestellt werden. Bei Erreichen der Schwelle während des

Tests wird die Last ofine geschaltet (=Eingang aus), die

Zeitzählung stoppt und es wird kein Strom mehr aus der

Batterie entnommen. Ist die Schwelle höher eingestellt

als der Istwert der Batteriespannung, kann der Test erst

gar nicht gestartet werden.

Regelungsartwählen

Die vorgewählte Regelungsart bestimmt den einstellba-

ren Sollwert. Sie kann jederzeit geändert werden, auch

wenn der Test bereits läuft. Dies setzt aber den Ah-Wert

und den Zeitwert zurück und stoppt den Test.

Bedienung

Vor und während des Tests können der Sollwert der vor-

gewählten Regelungsart (CC, CR oder CP) und die Un-

terspannungsabschaltschwelle Ulowjustiert werden. Die

Auswahl des einzustellenden Wertes erfolgt mit Selec-

tion(5) und Justierung mit Setting(6). In der Anzeige wer-

den außerdem die beim Test ablaufende Zeit im Format

Stunden:Minuten:Sekunden (HH:MM:SS), sowie die

entnommene Kapazität in Ah angezeigt.

BerechnungAh-Wert

Der Amperestunden-Wert (entnommene Ladung) berech-

net sich aus dem Mittelwert der zwei letzten Strommes-

sungen und der abgelaufenen Zeit.

Bild 11

Bild 12

16

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

6.10 Reihen-undParallelschaltung

Eine Parallelschaltung von mehreren Lasten ist möglich,

wird aber von diesen Modellen nicht explizit unterstützt.

Das heißt, es ndet keine automatische Verteilung des

Stromes bei Parallelschaltung statt. Der Anwender muß

selbst dafür sorgen, daß die Geräte dabei richtig bedient

bzw. angesteuert werden.

Für den Parallelbetrieb wird eine Symmetrierung durch

Vorgabe von gleichen Sollwerten für U, I, P und R über

die Bedieneinheit oder die Schnittstellen (analog oder

digital) erreicht.

Achtung! Reihenschaltung ist aus Sicherheitsgrün-

den nicht zulässig! Die Geräte könnten beschädigt

werden.

Bedienung des Gerätes

Teststarten/pausieren/stoppen

Der Test wird mit Betätigung des Tasters Inputon/off(4)

gestartet und stoppt entweder, wenn 100 Stunden gezählt

wurden oder die Batteriespannung die Abschaltschwelle

unterschreitet. Eine Betätigung des Tasters Input on/

off(4) während des Tests pausiert den Test lediglich.

Erneute Betätigung des Tasters führt den Test und die

Zeitmessung fort. Ein Rücksetzen der Zeitanzeige und

der angezeigten Ah-Zahl kann durch Verlassen des

Batterietestmodus’ oder durch Wahl einer anderen Re-

gelungsart erreicht werden.

Hinweis: wird während des Batterietests die analoge

Schnittstelle aktiv (Pin REMOTE = low), dann wird

der Batterietest abgebrochen. Nach Beendigung der

Steuerung durch die AS und wenn der Schalter „Level

Control“ noch auf „Battery“ steht, kann der Batterietest

wieder ausgeführt werden. Die Zeit- und Ah-Zählwerte

sind allerdings zurückgesetzt.

Hinweis: wird im Batterietestmodus die Regelungsart

geändert, werden alle anderen Sollwerte, die in der

gewählten Regelungsart nicht vom Anwender gesetzt

werden können, auf Standardwerte gesetzt, damit der

Modus funktioniert. Hie r wirkt die Einstellung Keep set

values somit nicht.

Im in Bild 13 gezeigten Beispiel mit gewählter CC-Re-

gelungsart kann der gewünschte Strom von 45,5A nicht

erreicht werden, weil bereits die Leistungsbegrenzung

(400W-Gerät) aktiv ist.

HinweiszurZeitanzeige

Die Zeitanzeige ist nicht quartzgenau. Die Abweichung

der anzeigten Zeit zur tatsächlich abgelaufenen Zeit kann

1-2s pro Stunde betragen.

6.9 BedienorteundPrioritäten

Bedienorte sind die Orte, von denen aus das Gerät be-

dient wird. Das kann am Gerät sein (manuell), über die

analoge (external) oder digitale Schnittstelle (remote).

Damit nicht beide Schnittstellen gleichzeitig auf das Gerät

zugreifen wurden Prioritäten festgelegt. Es gilt: die analo-

ge Schnittstelle hat den höchsten Rang, die digitale den

mittleren und die manuelle Bedienung den geringsten.

Das heißt, wenn auf „remote“, also Steuerung über eine

digitale Schnittstellenkarte umgeschaltet wurde, kann das

Gerät nicht mehr mit den Drehschaltern und dem Taster

bedient werden. Würde dann auf „external“ umgeschal-

tet, würde „remote“ abgebrochen werden und das Gerät

wäre nur noch über die analoge Schnittstelle steuerbar.

Um einer Software auf einem PC, die das Gerät digital

steuert, anzuzeigen, daß eine andere Steuerung Vorrang

hat, wird der Bedienort solange auf „lokal“ festgelegt.

Dann kann über „remote“ nur noch lesend auf das Gerät

zugegriffen werden.

Bild 13: Batterietestbetrieb mit Stromvorgabe

17

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

CANBaudrate

Wertebereich: 10kBd, 20KBd, 50kBd, 100kBd, 125kBd,

250kBd, 500kBd, 1MBd

Standardwert: 100kBd

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: legt die Übertragungsgeschwindigkeit (Bau-

drate) für die CAN-Übertragungsstrecke fest. In einem

CAN-Bus müssen alle Geräte die gleiche Baudrate

verwenden.

CANIDSystem(ab Firmware 5.01)

Wertebereich: normal, Vector

Standardwert: normal

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: hiermit wählt der Anwender aus, ob bei CAN

zwei CAN-IDs nach dem bisherigen System (normal)

oder drei CAN-IDs (Vector) verwendet werden. Bei Ein-

stellung normal bilden sich die dem Gerät zugehörigen

CAN-IDs wie bisher aus Device node und Relocatable

ID (siehe auch externes Schnittstellenhandbuch wegen

der Berechnung). Bei Einstellung Vector werden dem

Gerät drei aufeinanderfolgende CAN-IDs zugewiesen,

wo die Basis-ID in 4er-Schritten im gesamten ID-Bereich

(11bit, 0...2047) einstellbar ist und eine weitere ID für

Broadcastzwecke deniert werden kann, die seperat von

den anderen drei IDs ist.

Hinweis: je nach Einstellung normal oder Vector ändern

sich die weiteren Parameter im Einstellmenü.

CANRelocatableID

Wertebereich: 0...31

Standardwert: 0

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: legt das (verschiebbare, engl. relocatable)

Adreßsegment fest, in dem die Geräteadresse eines

CAN-Gerätes angesiedelt ist. Das heißt, selbst wenn

die elektronische Last aus bestimmten Gründen zum

Beispiel die Adresse 5 bekommen muß, diese aber mit

einem anderen Gerät mit der gleichen Adresse kollidieren

würde, kann mit der RID (kurz für: relocatable ID) der

Adreßbereich verschoben werden, damit keine Kollision

auftritt. Es sind somit theoretisch 32 x 30 verschiedene

Geräteadressen auswählbar.

Hinweis: ab Gerätermware 5.01 im Setup nur verfüg-

bar, wenn CAN ID System: normal gesetzt wurde (siehe

oben).

7. Gerätekonguration

7.1 DasEinstellungs-Menü

Das Einstellungs-Menü kann nur mit dem Schalter Level

Control(3) auf Stellung Setup aktiviert werden, außer bei

Fernsteuerbetrieb. Solange die Last in der Betriebsart

Setup ist, ist kein normaler Lastbetrieb möglich.

In der Anzeige werden für den Betrieb benötigte Para-

meter angezeigt, die mit Selection(5) ausgewählt und

mit Setting(6) verändert werden können. Sind mehrere

Parameter verfügbar, wird das durch zwei auf und ab

zeigende Dreiecke auf der rechten Anzeigeseite markiert.

Weiterhin zeigt die Anzeige auf der ersten Zeile die Kurz-

bezeichnung der Schnittstellenkarte, z. B. IF-U1, sofern

eine im Karteneinschub bestückt ist:

Bild 14

Auf der zweiten Zeile werden nacheinander alle Parame-

ter angezeigt, die man mit Selection(5)auswählen kann.

Die Anzahl der Parameter ändert sich jenachdem ob eine

Schnittstellenkarte bestückt ist oder nicht.

Es gibt folgende Einstellungsparameter:

Triggermode

Wertebereich: internal, external

Standardwert: internal

Zugehörigkeit: Gerät

Bedeutung: legt fest, ob im Level A/B-Betrieb das Trig-

gersignal, das die Umschaltung zwischen Level A und

Level B bewirkt, automatisch im Gerät generiert werden

soll (internal) oder über den Triggereingang der analogen

Schnittstelle (external) eingespeist wird.

Keepsetvalues

Wertebereich: yes, no

Standardwert: no

Zugehörigkeit: Gerät

Bedeutung: legt mit yesfest, ob beim Umschalten der

Regelungsart (siehe auch „6.6 Regelungsarten vorwäh-

len“) die zuletzt eingestellten Sollwerte behalten werden

sollen oder ob sie mit no jedesmal auf Standardwerte

zurückgesetzt werden. Dies gilt auch für das Ausschalten

des Gerätes durch den Netzschalter bzw. bei Netzausfall.

Devicenode

Wertebereich: 1...30

Standardwert: 1

Zugehörigkeit: Schnittstellenkarten

Bedeutung: stellt die Geräteadresse (engl. device node)

ein, die zur Kommunikation mit dem Gerät über eine

digitale Schnittstellenkarte benötigt wird. Es können bis

zu 30 Geräte von einem PC aus gesteuert werden. Bei

einem Bus wie CAN oder GPIB darf jede Adresse nur

einmal vergeben sein.

18

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

CANBaseID(ab Firmware 5.01)

Wertebereich: 0x000 (0000) ... 0x7FC (2044)

Standardwert: 0x000 (0000)

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: stellt die Basis-ID für das CAN-ID-System mit

drei IDs ein, wie sie für die Einstellung Vector verwendet

werden (siehe oben CAN ID System). Dieses ID-System

ist kompatibel zu Software der Firma Vector und kann

mit sogenannten Datenbasen (*.dbc) verwendet werden.

Einstellbar in 4er-Schritten. Siehe auch weitere Dokumen-

tation zum Vector-System, die den Datenbases beiliegt.

Hinweis: nur verfügbar, wenn CAN ID System: Vector

gesetzt wurde (siehe oben).

CANBroadcastID(ab Firmware 5.01)

Wertebereich: 0x000 (0000) ... 0x7FF (2047)

Standardwert: 0x7FF (2047)

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: die Broadcast-ID ist eine zusätzliche ID des

Vector-ID-Systems. Sie dient zum Senden von Broad-

castnachrichten an mehrere Geräte, deren Broadcast-IDs

gleich eingestellt wurden. Diese Geräte, wenn auf dieser

ID angesprochen, machen dann parallel und zeitgleich

dasselbe, wie z. B. eine Stromsollwert setzen. Über diese

ID können nur Sollwerte bzw. Zustände gesendet, aber

nichts angefragt werden.

Hinweis: nur verfügbar, wenn CAN ID System: Vector

gesetzt wurde (siehe oben).

CANBusterminate

Wertebereich: yes, no

Standardwert: yes (ab Firmware 5.01), sonst no

Zugehörigkeit: CAN-Schnittstellenkarte IF-C1

Bedeutung: legt fest, ob ein auf der Schnittstellenkarte

bendlicher Busabschlußwiderstand aktiv wird. Dies ist

nötig bei Geräten, die am Ende eines CAN-Busses sind,

also auch wenn nur 1 Gerät mit dem PC verbunden ist.

Mit yeswird der Widerstand zugeschaltet, mit no abge-

schaltet. Es ist keine weitere Hardware zum Busabschluß

nötig.

RS232Baudrate

Wertebereich: 9600 Bd, 19200 Bd, 38400 Bd, 57600 Bd

Standardwert: 57600 Bd

Zugehörigkeit: RS232-Schnittstellenkarte IF-R1

Bedeutung: legt die Übertragungsgeschwindigkeit der

seriellen Übertragung (Baudrate) mit RS232 fest. Sofern

die voreingestellte Baudrate zu hoch ist, kann sie hiermit

abgeändert werden.

19

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

DE

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

8. DieAnalogschnittstelle

Erläuterung

Die analoge Schnittstelle, nachfolgend auch AS genannt,

ist eine 15polige Sub-D-Buchse und bendet sich auf der

Rückseite. Sie ist so konzipiert, daß man damit die wich-

tigsten Funktionen der elektronischen Last über externe

Hardware (Spannungsgeber, SPS, Schalter, Relais usw.)

fernsteuern kann.

DieLastmußfürdieBenutzungderanalogenSchnitt-

stelleumgeschaltetwerden.Diesgeschieht,indem

Pin7(Remote)aktivaufMasse(Gnd,Pin6)gezogen

wird.

Die Last zeigt darauf hin den Status an:

Bild 15

Prioritäten

Die analoge Schnittstelle hat Vorrang vor allen anderen

Betriebsarten. Die Umschaltung auf AS-Steuerung kann

jederzeit erfolgen. Ein eventuell aktiver Fernsteuerbetrieb

über digitale Schnittstelle würde beendet bzw. ein laufen-

der Batterietest abgebrochen. Nach der Umschaltung auf

analoge Fernsteuerung werden die Sollwerteingänge der

AS (siehe auch Tabelle in „8.4 Pinbelegung Analogschnitt-

stelle“) aktiviert und die Sollwerte und die Regelungsart

der Last können dann nur noch außen bestimmt werden.

Die Modi Level A, Level B und Level A/B können über die

analoge Fernsteuerung nachgebildet werden.

Außerdem ist die Steuerung über digitale Schnittstellen-

karte gesperrt, es können aber Istwerte abgefragt werden.

8.1 WichtigeHinweise

Pinbelegung siehe „8.4 Pinbelegung Analogschnittstelle“.

Achtung! Die Eingänge sind nicht gegen Überspannung

abgesichert! Zu hohe Eingangsspannungen an der ana-

logen Schnittstelle können Teile des Gerätes zerstören!

Daher sind folgende Punkte zu beachten:

• Bevor die Hardware, die die analoge Schnittstelle

bedienen soll, verbunden wird sind alle erforderlichen

Leitungen zu legen und zu überprüfen, daß die Hard-

ware keine Spannungen >12V erzeugen kann.

• Bei Konstantwiderstandsregelung (CR) sind alle vier

Sollwerte vorzugeben, in den anderen Regelungsarten

reichen drei (CV, CC und CP).

• Standardmäßig ist nach Umschaltung die Konstantwi-

derstandsregelungaktiv. Wird sie nicht benötigt, so

muß sie deaktiviert werden. Dazu reicht eine Brücke

von Pin 12 (R-active) nach DGND (Pin 6).

Pin 12 = Low = Widerstandsregelung aus

Pin 12 = High = Widerstandsregelung aktiv

• Wenn Widerstandsregelung genutzt wird, kann der

Widerstandsbereich (wie beim Schalter MODE) vorge-

wählt bzw. während des Betriebes umgeschaltet wer-

den. Nichbeschaltung des Pins, also HIGH, aktiviert den

kleinen Widerstandsbereich CR1. Pin 13 (R-Range)

dient zur Umschaltung:

Pin 13 = Low = Bereich CR2 (groß) aktiv

Pin 13 = High = Bereich CR1 (klein) aktiv

• Der Eingang Rem-SB (Remote Standby, Pin 8) über-

lagert die Taste Inputon/off(4). Das heißt, wenn die

Last mit dem Pin ofine geschaltet wird (Pin 8 = 0V),

bleibt sie das solange, bis der Kontakt nach Masse

wieder offen ist. Der Eingang funktioniert immer, also

auch wenn nicht auf Betrieb über analoge Schnittstelle

umgeschaltet wurde. Das gilt auch bei Fernsteuerung

über digitale Schnittstelle.

• Der Ausgang VREF kann genutzt werden, um Sollwerte

für die Sollwerteingänge VSEL, CSEL, PSEL und RSEL

zu bilden. Zum Beispiel, wenn nur Stromregelung ge-

wünscht ist, müssen VSEL auf 0V und PSEL auf 10V

gelegt werden und CSEL wird entweder von extern mit

0...10V gespeist oder über ein Potentiometer zwischen

VREF und Masse. Siehe auch die Tabelle im Abschnitt

8.4.

• Anstiegs- und Pulszeiten, wie im Level A/B-Betrieb

einstellbar, wirken hier nicht. Die Sollwerte können aber

auch über einen Funktionsgenerator erzeugt und mit

einer entsprechenden Signalform eingespeist werden.

• Der Triggereingang (Trigger In) hat im Betrieb über ana-

loge Schnittstelle (Externalmode) keine Funktion. Das

heißt, Sollwertsprünge müssen extern generiert und

mittels Sollwerteingang eingespeist werden.

8.2 Beispielkongurationen

In der Tabelle sind Beispielkongurationen für diverse

Einzel- oder Kombinationsansteuerungen. Esgiltdabei

stets,daßPin7(Remote)fürdenexternenBetrieb

immerauf0VgezogenwerdenmußundPin12(R-

Active)dannauf0V,wennohneWiderstandsregelung

gearbeitetwerdensoll.

Zur Erläuterung: eine feste Vorgabe von 10V an nicht ge-

regelten Eingängen ist nicht zwingend, diese Spannung

kann auch variabel sein. Wo variable Sollwerte nicht

gewünscht sind, diese am besten mit VREF (Referenz)

verbinden oder ggf. mit Masse.

Pin

VSEL

CSEL

PSEL

RSEL

R-active

Spannungsregelung (CV) var. 10V 10V - L

Stromregelung (CC) 0V var. 10V - L

Leistungsregelung (CP) 0V 10V var. - L

Widerstandregelung (CR) 0V 10V 10V var. H

Strom mit Leistung (CC+CP) 0V var. var. - L

Strom mit Widerstand (CC+CR) 0V var. 10V var. H

„var.“ = ein variabler Sollwert von 0...10V, der natürlich auch gepulst

sein kann, um so den LevelA/B Betrieb nachzubilden.

„H/L“ = High / Low, für Pegel siehe Tabelle „Pinbelegung Analogschnitt-

stelle“

20

© 2006, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DE

Bedienungsanleitung

EL 3000 A Serie

Stand: 05.12.2011

Bedienung des Gerätes

8.3 Anwendungen

ÜbersichtderPins

Rem-SB

Remote

DGnd

AGnd RSEL

PSEL

CSEL

VSEL

VRefR-active

R-Range

Trigger In VMON

CMON

OVP/OT

Bild 16

Master-Slave-Betrieb,Nachbildung

Echter Master-Slave-Betrieb ist hier nicht möglich, da

die AS keine Sollwerte herausgibt. Man kann jedoch

die Istwertausgänge CMON und in einigen Fällen auch

VMON benutzen, um mindestens einen von den vier

Sollwerteingängen anderer Lasten anzusteuern. Der oder

die freibleibenden Sollwerteingänge könnten dann z.B.

auf VREF gelegt werden.

AGnd

CMON

DGnd PSEL

Master

Slave

Bild 17

Da kein Leistungsistwert zur Verfügung steht, kann PSEL

nicht master-gesteuert werden. Es kann aber direkt oder

über ein Potentiometer auf VREF gelegt und angesteu-

ert werden, um die Leistung zwischen 0% und 100%

einzustellen. Die Eingänge Remote und R-active sind

bei dem Slave/Slaves auf Masse zu legen, damit die AS

aktiviert wird.

Eingangaus

Bild 18 zeigt die Beschaltung der AS für ferngesteuertes

Ausschalten des Einganges. Diese Funktion ist immer

nutzbar und erfordert nicht die Umschaltung auf AS-

Steuerung mit Pin Remote. Sie kann mit anderen Anwen-

dungen kombiniert und durch verschiedene Kontaktarten

(Transistor, Relais, Schalter usw.) realisiert werden.

Freigabe des Kontaktes schaltet den Eingang wieder ein

(Fernsteuerung), sofern er vorher eingeschaltet war, bzw.

läßt das manuelle Einschalten über die Frontbedienele-

mente wieder zu.

DGNDREM-SB

DGNDREMOTE

Bild 18

UmschaltungaufAS-Steuerung

Ein Umschalten auf AS-Steuerung ist nur erforderlich,

wenn das betroffene Gerät über die AS ferngesteuert

werden soll. Bei nachgebildeter Master-Slave-Anwen-

dung (siehe oben) muß nur der Slave/die Slaves auf

AS-Steuerung umgeschaltet werden. Das Umschalten

kann auch hier durch Relais, Schalter o.ä. erfolgen.

Wichtig! Es müssen bei AS-Steuerung alle Sollwerte

vorgegeben werden! Der Widerstandsollwert RSEL

jedoch nur, wenn Widerstandsregelung aktiviert wurde.

Die Sollwerte können auch, für 100%, zum Pin VREF

gebrückt werden.

DGNDREM-SB

DGNDREMOTE

Bild 19

FernsteuerungmitStromundLeistung

Über je ein Poti werden die Sollwerte PSEL und CSEL

auf der Referenzspannung VREF erzeugt. Die Last kann

somit wahlweise in Strombegrenzung oder Leistungsbe-

grenzung arbeiten. Spannungssollwert VSEL auch hier

auf 0V und R-active, sowie Remote auf 0V.

VREF

AGND

CSEL

10k

DGND

PSEL

Bild 20

This manual suits for next models

3

Table of contents

Languages: