7

© Arnulf Betzold GmbH

2. Einstieg zum Thema Brille

Beinahe 2/3 der Menschen in Deutschland sind mittlerweile Brillenträger. Nahezu jeder Rentner besitzt zumindest eine

Lesebrille. Manche Menschen benötigen ihre Brille ständig, manche nur gelegentlich.

Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Schülern, wer in der Familie oder im Freundeskreis eine Brille trägt. Wie viele Schüler der

Klasse haben selbst eine Brille und warum?

Durch nachfolgende Experimente lernen Ihre Schüler optische Linsen kennen. Sie können herausnden, wie eine Brille

funktioniert und vor allem wie sie beschaffen sein muss. Wichtig dabei ist, zuvor das Thema Fehlsichtigkeit (Kurz- und

Weitsichtigkeit) behandelt zu haben.

3. Exkurs optische Linsen (der folgende Text ist unter 7.2 auch als Lückentext ohne „Menisken“ vorhanden)

Was ist überhaupt eine optische Linse?

Der Begriff „optische Linse“ stammt aus der Physik. Man versteht darunter einen transparenten Gegenstand, der aufgrund

seiner besonderen Form die Eigenschaft besitzt, Licht zu brechen.

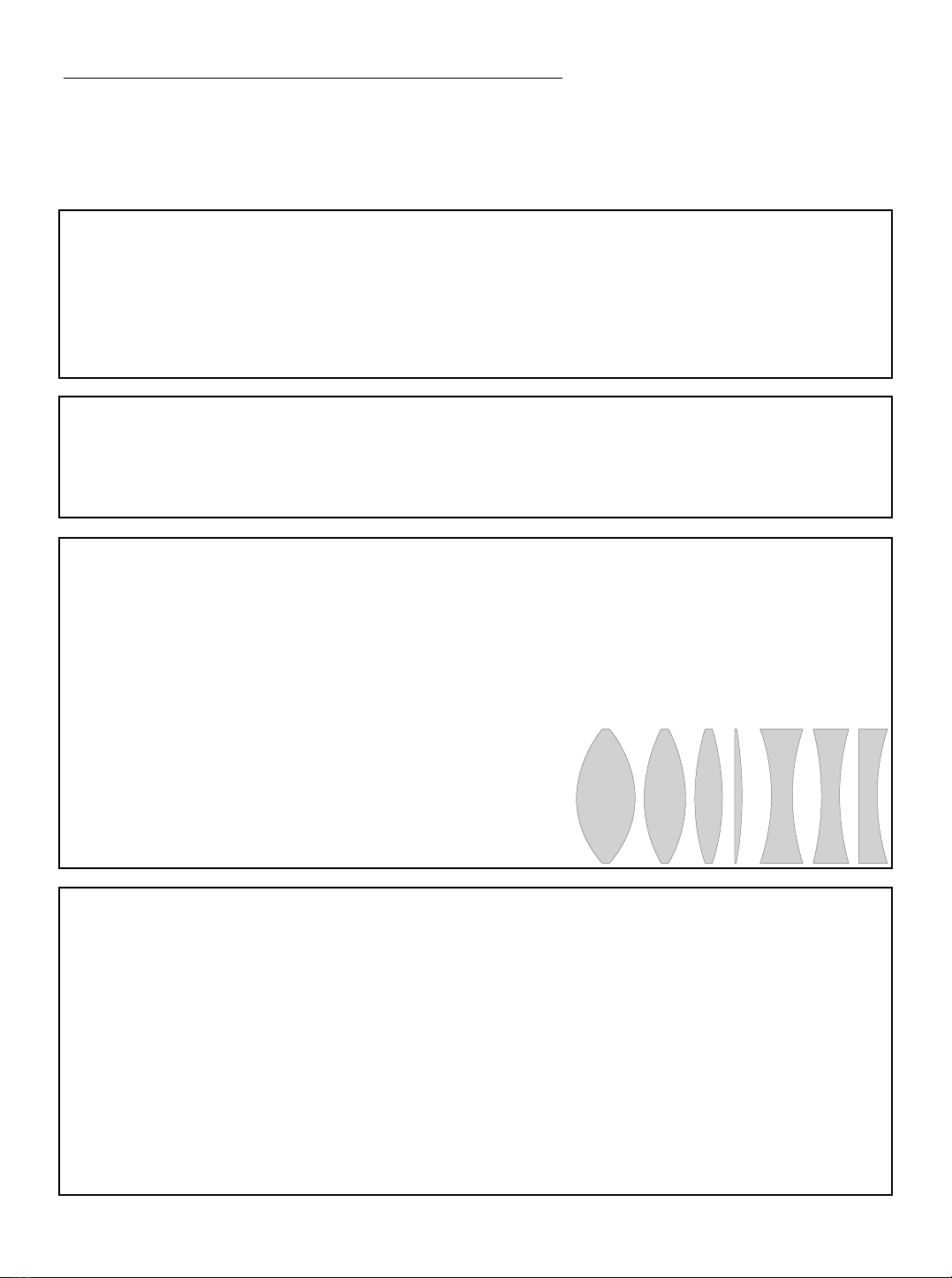

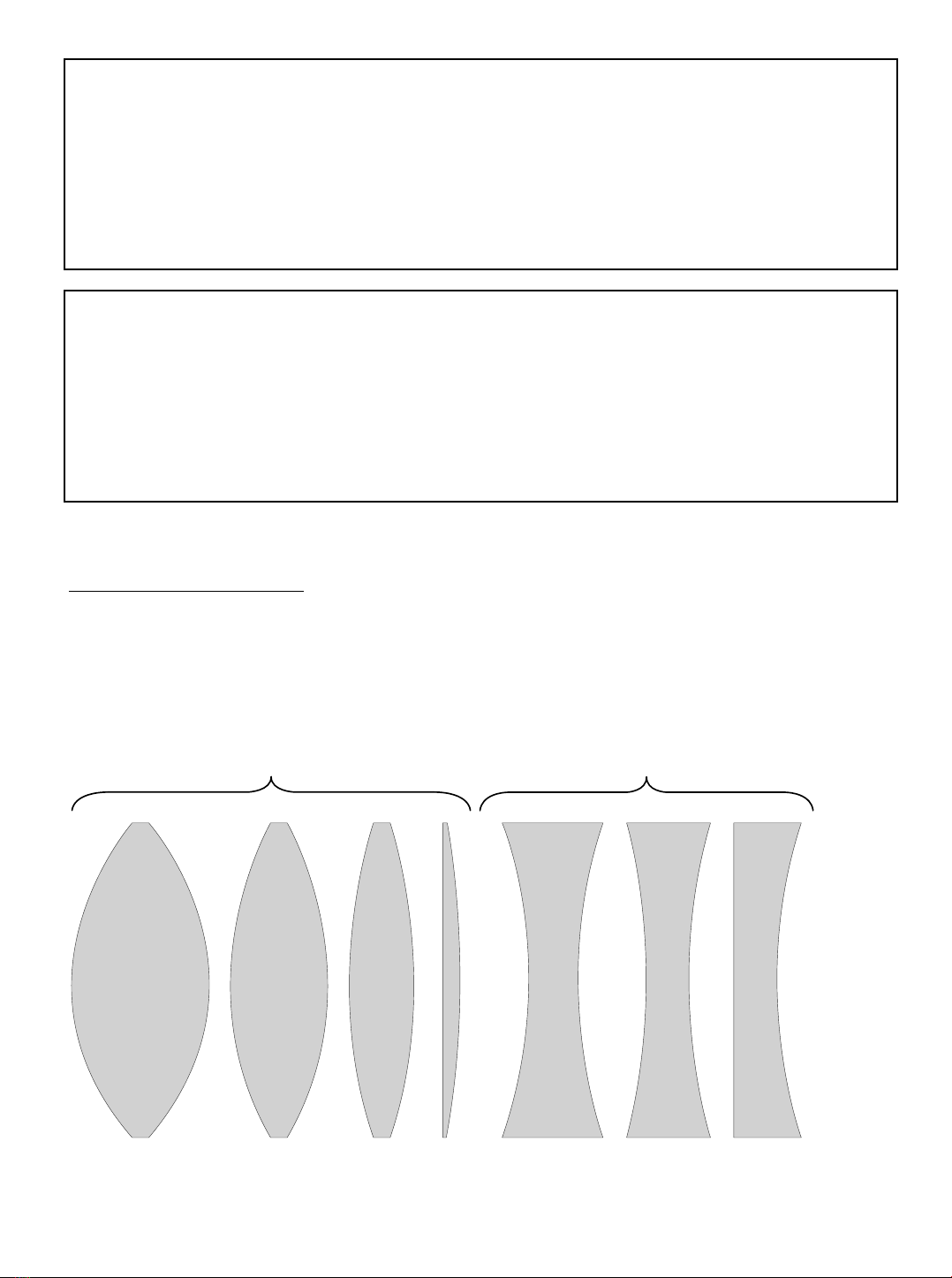

Es gibt verschiedene Linsentypen: die Sammellinsen und die Zerstreuungslinsen.

Sammellinsen

Sammellinsen haben nach außen gewölbte Formen. Sie werden auch Konvexlinsen genannt. Wenn nun parallele Lichtstrahlen

auf diese Linse fallen, werden sie gebündelt. Die Lichtstrahlen durchlaufen dann einen gemeinsamen Sammelpunkt, den soge-

nannten Brennpunkt. Sind beide Seiten der Linse nach außen gekrümmt, spricht man von einer bikonvexen Linse. Ist eine Seite

der Linse ohne Krümmung, also plan, handelt es sich um eine plankonvexe Linse.

Zerstreuungslinsen

Zerstreuungslinsen haben nach innen gewölbte Formen. Sie werden auch Konkavlinsen genannt. Treffen parallele

Lichtstrahlen auf diese Linse, werden sie gestreut. Sind beide Seiten der Linse nach innen gekrümmt, spricht man von einer

bikonkaven Linse. Ist eine Seite der Linse ohne Krümmung, also plan, handelt es sich um eine plankonkave Linse.

Menisken

Menisken sind Linsen mit einer konkaven und einer konvexen Seite. Je nachdem, welche Seite stärker gekrümmt ist, handelt

es sich um eine Sammel- oder Zerstreuungslinse. Dieser Linsentyp wird aber bei den Experimenten und im Lückentext nicht

behandelt.

4. Wissenswertes zum Thema Brille (der folgende Text ist unter Nr. 7.3 auch als Lückentext vorhanden)

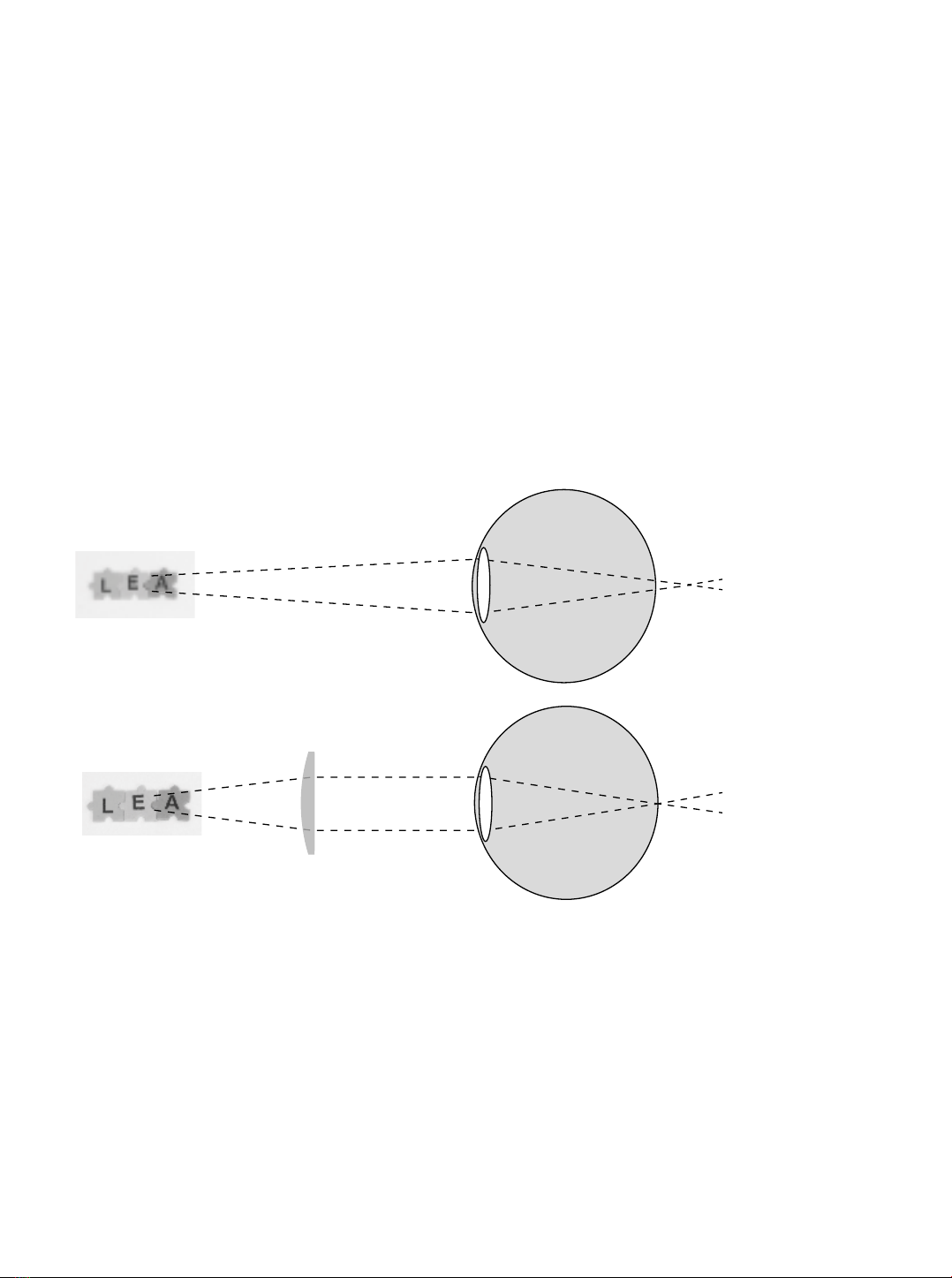

Genau genommen sind Brillengläser optische Linsen aus Glas oder Kunststoff, die sich in einem Brillengestell benden. Ihre

optische Wirkung, sprich der Brechwert eines Brillenglases, wird in der Einheit Dioptrie (dpt) angegeben. Es gibt verschiedene

Formen von Brillengläsern. Bei weitsichtigen Augen benötigt man konvex geformte Gläser, sogenannte Sammellinsen. Diese

Art von Brillengläsern ermöglicht eine stärkere Brechung des Lichts bzw. Bündelung der Lichtstrahlen. Man spricht hier auch

von einem positiven Brechwert oder von Plusgläsern. Der Optiker gibt die Stärke dieser Brillengläser mit einem „+“-Zeichen vor

der Stärkeangabe in Dioptrien (dpt) an. Beim weitsichtigen Auge ist die Brechkraft zu schwach. Der Brennpunkt liegt hinter der

Netzhaut. Durch eine Brille mit Plusgläsern kann der Brennpunkt nach vorne auf die Netzhaut verschoben werden.

Konkav geformte Brillengläser hingegen gehören zu den Zerstreuungslinsen und haben, wie der Name schon sagt, eine

zerstreuende Wirkung. Sie werden auch Minusgläser genannt, da sie einen negativen Brechwert besitzen. Der Optiker gibt die

Stärke dieser Brillengläser mit einem „-“-Zeichen vor der Stärkeangabe in dpt an. Beim kurzsichtigen Auge ist die Brechkraft

zu groß. Der Brennpunkt liegt vor der Netzhaut. Durch eine Brille mit Minusgläsern kann der Brennpunkt nach hinten auf die

Netzhaut verschoben werden.

Bei den sogenannten Bifokalgläsern werden Plus- und Minusgläser miteinander in einem Brillenglas kombiniert. Meistens ist ein

kleineres Plusglas-Feld in einem Minus-Brillenglas eingearbeitet. Wenn die Übergänge nicht sichtbar sind, spricht man von einer

Gleitsichtbrille.