2Änderungen vorbehalten

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung Inhalt

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie.

Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen

Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo

unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die

härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung

werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie

für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit

nden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und

Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen

Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind

jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen

Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit

folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit

externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend

abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung

nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen

Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge

von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden

befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer

Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen

sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes

Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG

beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und

Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden.

Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen

(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht

erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden.

Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen

(Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Massever-

bindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen

doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet

werden.

3. Auswirkungen auf die Geräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder

magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die

angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter

Signalanteile in das Gerät kommen. Dies führt bei HAMEG Geräten

nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige

Abweichungen der Anzeige – und Messwerte über die vorgegebenen

Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in

Einzelfällen jedoch auftreten.

HAMEG Instruments GmbH

2Änderungen vorbehalten

0.1 Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeich-

nung

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei

der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw.

Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, in denen unterschiedliche

Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüf bedingun-

gen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für

den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt

(Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit nden die für den Industrie-

bereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Daten-

leitungen beeinussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in

erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach

Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind

daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise

und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit exter-

nen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend

abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung

nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen

Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge

von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden

befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer

Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen

sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes

Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG

beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Mess-

gerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine

geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/

Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen

und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden.Alle Signalleitungen

sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel-RG58/U)

zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge

getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte

Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Messgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magne-tischer

Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaus über die angeschlossenen

Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Messgerät

kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung

oder Außerbetriebsetzung des Messgerätes.Geringfügige Abweichungen

des Messwertes über die vorgegebenen Spezikationen hinaus können

durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

4. Störfestigkeit von Oszilloskopen

4.1 Elektromagnetisches HF-Feld

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer

Felder können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des

Messsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über

das Versorgungsnetz, Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte

Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop

können hiervon betroffen sein.

Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung

durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die

Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite

des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren

Frequenz wesentlich höher als die –3dB Messbandbreite ist.

4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität

Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten

Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv)

über Mess- und Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die

Triggerung ausgelöst wird. Das Auslösen der Triggerung kann auch

durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.

Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit

geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen

der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige

Darstellung nicht vermeiden.

HAMEG Instruments GmbH

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

2004/108/EG;

2006/95/EG

DIN EN 61010-1; VDE 0411-1: 08/2002

DIN EN 61000-6-3: 09/2007 (IEC/CISPR22, Klasse / Class / Classe / classe B)

VDE 0839-6-3: 04/2007

DIN EN 61000-6-2; VDE 0839-6-2: 03/2006

DIN EN 61000-3-2; VDE 0838-2: 06/2009

DIN EN 61000-3-3; VDE 0838-3: 06/2009

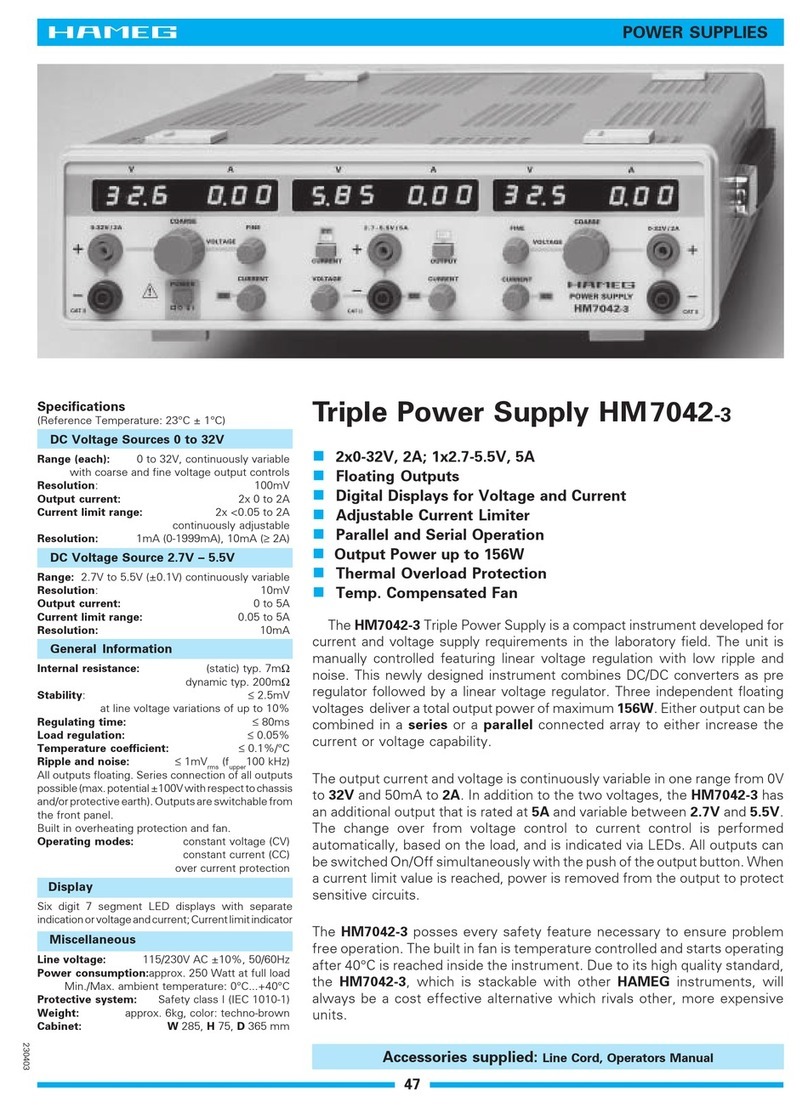

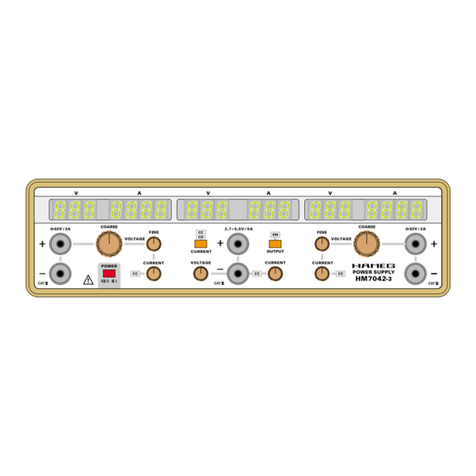

Bezeichnung / Product name / Programmierbares 2/3-Kanal-Netzgerät

Designation / Descripción: Programmable 2/3 channel Power Supply

Alimentation programmable de 2/3 voies

Fuente de Alimentación Programable

de 2/3 canales

Typ / Type / Type / Tipo: HMP2020, HMP2030

mit / with / avec / con: HO720

Optionen / Options /

Options / Opciónes: HO730, HO740